Crux: Can share your experience of the synod? What were the most important topics, the things that caught your attention the most?

Barreto: There are three aspects that I think are very important in this synod experience. The first, we can say it was an experience of communion. Communion of all the countries, communion because there was a diversity of opinions, and communion because we really want that the Catholic Church is renewed for the good of humanity.

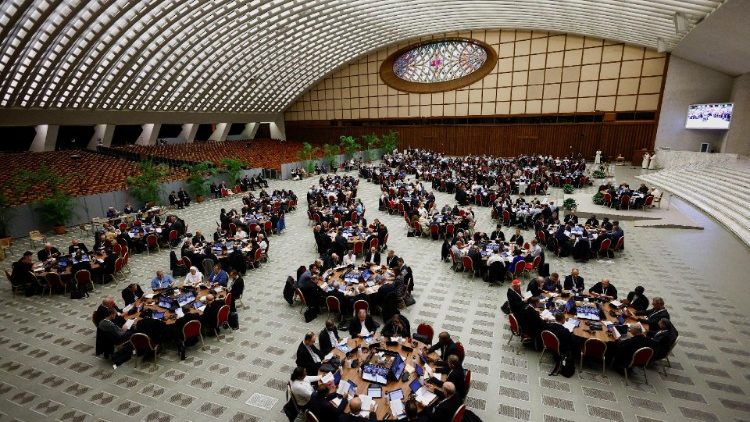

But we also have a mission to do. This synthesis document gathers what, since 2021, in all (local) churches, we have worked on, and we have gathered it, and starting from this, we have reflected and have truly seen many convergences, many. We have also seen that there are proposals to make, and we made proposals in this document. For example, there are 81 proposals in the synthesis document that we brought as bishops, as laity, as religious, as priests who participated in the synod to deliver, to reflect on, and to enrich this document.

And a third aspect that is very important is the invitation to participation, an active participation of all the baptized men and women: Communion, mission, and participation.

In every synod, there has been a concern that the voice of the west dominates, and that the voice of the south – Asia, Africa, Latin America – is not really listened to. What was your experience here? Was the voice of the global south heard?

That is a very good question because at this time, there is very significant support of the Church in Latin America and the Caribbean through CELAM, which is the Episcopal Conference of Latin America and the Caribbean. Since 1968, three years after the end of the Second Vatican Council, the Church in Latin America has been undergoing a synodal process without knowing it. We didn’t use the word synod, or synodality.

Later, in 1979, there was a conference of bishops to continue advancing in this application of the Second Vatican Council. There were problems and difficulties: Some were in favor of the preferential option for the poor and others said, no, that this was a Communist, Marxist affirmation, etc. In 1992, a conference took place in Santo Domingo, in the Dominican Republic, and this is where most of the confrontation took place, (it was) a very strong crisis inside of Latin America.

It seemed that there would be no more conferences. However, Pope Benedict XVI convoked in 2007 a fifth Latin American Conference of Bishops in the city of Aparecida in Brazil. He was there personally, and he opened two very important things: The centrality of the Word of God in the life and the mission of the Church, and second, that the preferential option for the poor is implicit in the Christological faith. With these two aspects, the conference could dialogue, reflect, and propose a document that Cardinal Jorge Mario Bergoglio, today Pope Francis, could help to write.

Starting from Aparecida, a certain hope was generated. But we lived in Latin America and, imprisoned, crushed, we can say, by a more European vision of the Church, more of other continents, and in this sense, we could ourselves keep alive faith and hope until March 2013, when we learned that for the first time, a Latin American cardinal, Pope Francis, [had been elected.]

To me it is very important to explain this. From there, there have been documents, such as Evangelii Gaudium, Laudato Si on the common home, Fratelli Tutti, other exhortations on the call to holiness as baptized, as a people of God, and finally, Predicate Evangelium, which is the document for the reform of the Vatican curia, which was one of the problems.

So, there have been documents and there have been synods to listen to the People of God. Two synod sessions on the family, one session on youth, one session on the Amazon, and now, two sessions of the Synod on Synodality. I think that synodality is not a concept, it is a way of living our baptism, it’s a spirituality; it is listening, discerning, and acting together. A synod walking together; together we listen to God, we also listen to the cries of the poor, we listen to the clamor of the affected earth, and we discern in order to seek the will of God. The Church fulfills the will of God today acting together, but together in a diversity of situations. It’s the same for the Asian continent, the American continent, the European, etc.

But it is true that the Church in Latin America, with humility, I say it, we are contributing to the universal Church.

Latin America has had more experience with synodality, but are other parts of the world open to this perspective, or are they still learning? How do you see the situation?

I see that little by little, the Church is opening in its diversity, but also in its unity. This is why I said there were many convergences of the five continents. This is very, very important, the convergences. However, I think that it must also be recognized that the Church in Latin America is not presented as a model, no, but simply to say that we have walked more than 60 years after the Second Vatican Council with lights and shadows. We have followed a synodal path without realizing it, and the fruit of this synodal path is Aparecida, and the document as such.

But also, we have in the synthesis document the reference to the Ecclesial Conference of the Amazon. It’s the first time in history that there is an ecclesial conference, and I am the president, the first.

Will this be the future of the church?

Right now, it was put as an example in the synthesis document, but the Ecclesial Conference of the Amazon is like a very small plant that is fighting. It’s not about copying, it’s about living a synodal process in each place, with the cultural, social, and ecclesial context. I am very happy, this synod gives us hope again, but an active hope, one of action. It’s not a feeling of hope, because we have an Ecclesial Assembly of the Amazon with indigenous, most of whom are women; most are women, religious, some of them are indigenous, laity who live in the Amazon, priests and bishops. We already have it, everyone is equal. And the hierarchy of the Church is not that I mandate, but I have to listen to everyone and make a decision. This is the model.

One European cardinal said that before, the center of the Church was always in Europe, now the center is in Latin America. Not North America, but Latin America. Why? Because we have lived a synodal process, and this…challenges us, so that CEAMA is an expression of the Church.

How can the involvement of women at all levels be increased? How can this be done in ministries that already exist, or potential new ministries?

Looking at Jesus, the relationship with women is fundamental, especially with his mother, Mary. The greatest role of the woman is that she gave us the ability to have the Son of God incarnated. So, for me, it is Mary the mother with the couple in Cana, she is attentive to the lack of wine, they lack joy. The final words of Mary were, ‘Do what he tells you.’

In the Church’s history, it is always women influenced by society’s machismo, they have been relegated. Today in the Church, especially in Latin America, if women stopped participating, the Church would not exist. This is real. In my archdiocese, I have women religious who baptize, who celebrate marriages, who celebrate for liturgies in parishes where there are no priests. Although it is said that it is a liturgy, not a sacrament, the people applaud, saying, ‘The Mass of the Mother was so beautiful,’ even though it is explained. And how many times have nuns, women, pastoral agents, heard sins, with tears, and they do not give absolution, but God uses women for this.

The greatest thing is to value the role of women in the family, in society, in politics, in the economy.

In the synthesis document, it talks about the woman in the mission of the Church. However, there are some, not all, who are against the women’s diaconate. Women do not demand that, but they can, in some cases, be given the possibility of that. The good thing is that in the synthesis document, every paragraph was voted on, no paragraph was refused, because the majority said yes. So, we can continue reflecting, but the role of women in the Church and in society is being evaluated a lot.

Archbishop Charles Scicluna and Monsignor Jordi Bertomeu visited Peru in July to investigate the Sodalitium Christianae Vitae. How was this investigation seen by the Church in Peru? What possibilities do you see for the community going forward?

It called our attention that the pope made the decision to send Monsignor Scicluna and a priest from the (Dicastery for the) Doctrine of the Faith, Father Jordi Bertomeu. I was able to speak with them. It was not the first time there has been a commission, there have been three commissions, but with no effect, and personally, and also the Church itself, does not understand why the Holy See (doesn’t) make a decision to dissolve this organization, which from the perspective of abuse, they have been very serious, and also the economic aspect, so I hope that soon we will have a decision in that respect, because God’s justice has to be swift, it must be swift.

They say that there are some complications, but I personally don’t understand this, so I trust that soon we will have a decision to accompany those victims, who are (waiting) for 20 years.

You met the pope the other day, how was it?

Every time I come, I have a conversation with Pope Francis, very cordial, very close. He is very interested in CEAMA. I imagine that he was very happy that CEAMA was given as an example of synodality. He really pushed this, so it was very cordial. I’ve known Francis for almost 43 years, since we were relatively young.

We also spoke about the situation in Huancayo, where I’ve been for almost 20 years, and of the joy that we all have to participate in the synod. I (thanked) him a lot because we spoke a lot about the Holy Spirit, the protagonist of the synod, and he offered us an anthropology of texts of the Holy Fathers that speak about the Holy Spirit. In second place, he spoke to us about the People of God, we are all the People of God, we are Church. And third, there was a very strong critique of young priests who are more concerned with their vestments than being close to the people. I conveyed this gratitude.

I saw him with a very clear mind. He knows where he wants to go, and with finesse. I also thanked him for having invited Cardinal (Gerhard) Muller, for example, who was prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, and Cardinal (Marc) Ouellet [to the synod]. There was (also) a Spanish theologian, very open and very combative, who was also invited, so the pope didn’t just want everyone thinking the same, but to be open, with respect. And this was very recognized by all.

Follow Elise Ann Allen on Twitter: @eliseannallen