アーカイブ

・カトリック精神を広める ⑤あなたは、死んだ人が蘇るのを信じますか?

昭和20年代生まれで、彼らが高校生時代に流行ったザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」(おらは死んじまっただ!)を知らない人はいないだろう。確か、詩の話しは、交通事故で死んだ人が、天国で、酒だ!女だ!で遊び惚け、神様から天国から追放されてしまい、挙句の果て、遺体の前で読経を読んでいたお坊さんの前で蘇るという話だった。当時は、余りにも荒唐無稽で、仏様を軽んじていると非難されたものだった。

ことほど左様に、人が蘇って、この世に戻ってくるという話は、小説でも、テレビや映画でも盛んに取り上げられている。しかし、実際に蘇って、多くの人に目撃され、信じるに値する人というのは、人類の歴史上、今まで誰もいない。唯一の例外が、イエス・キリストである。あなたは、イエス・キリストが蘇った、復活したという事実を信じるだろうか?

聖書にある事の次第は面白いので、ご一読をお勧めするが、本稿では、ヨハネによる福音書 20章(新共同訳)の概要を記す。

「イエス・キリストは、金曜日に十字架に付けられて死んだ後に葬られている。下記の話しは、3日後の日曜日に起こった出来事を記している。

「週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た。そこで、シモン・ペトロのところへ、また、イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。「主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、わたしたちには分かりません。」 そこで、ペトロとそのもう一人の弟子は、外に出て墓へ行った。 二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方が、ペトロより速く走って、先に墓に着いた。身をかがめて中をのぞくと、亜麻布が置いてあった。しかし、彼は中には入らなかった。続いて、シモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、亜麻布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、亜麻布と同じ所には置いてなく、離れた所に丸めてあった。」

この後、イエス・キリストは、マグダラのマリアや鍵のかかった部屋にいた弟子たちに現れ、さらにその場にいなかった、トマスにも現われている。

引用が長くなったが、このように、イエス・キリストを目撃した人は、枚挙に暇がない。12人の弟子の他に、付き従っていた多くの弟子たちが目撃した。それだけではない、イエスが天に上げられた後には、ローマの皇帝ネロによる大迫害で多くの弟子たちが、キリストが蘇ったという信仰を捨てずに殉教していった。ただ一人の人が目撃しただけではないのだ。多くの人が目撃し、そうして、死をも恐れず、キリストの復活を信じて止まなかった。ただ一人の人の妄想ではないのだ。これは信じるに値するのではないか。

もうすぐカトリック教会では、復活祭が執り行われる。興味がある方は、3月30日土曜日の復活徹夜祭、大方、午後7時とか8時に開かれるので、近くのカトリック教会に行かれてはどうだろうか。教会では、未信者の方も、中に入ることができる。

ところで、上記、引用した聖書の中で、「身をかがめて中をのぞくと、亜麻布が置いてあった。しかし、彼は中には入らなかった。続いて、シモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、亜麻布が置いてあるのを見た。」の布が、なんと、2千年の数奇な時を経て、今も現存し、聖骸布(せいがいふ)と呼ばれて、崇敬されている。現在は、イタリア、トリノの大聖堂に安置され、公開されている。聖パウロ女子修道会の聖骸布についての記述を紹介しよう。

「聖骸布は、聖書に、十字架に釘付けられ亡くなられたイエス・キリストの遺骸を亜麻布で包んで、墓に葬られたという記述がありますが、そのイエスの遺骸を包んだ亜麻布だと言われているものです。長さ4.36メートル、幅1.1メートルあり、この布には、1メートル80センチの男性の前面と背面の画像が映し出されています。イエスの遺体には、当時の埋葬の習慣に従って、持ってきた「没薬と沈香を混ぜた物を百リトラ」(ヨハネ 19.39)塗り、亜麻布で包んだのですが、パレスチナ地方の乾燥した風土と、岩に掘られた墓穴というよい条件に恵まれ、イエスの遺体の画像が反転画像で、その布に映し出されたのだと言われています。この画像の男性には、確かに十字架に釘付けられた傷跡や血の流れた跡などがあるので、イエスの姿だと言う人と、そうではないと言う人がいます。この真偽については、現在も調査中であり、論争中ですが、聖骸布の存在が発見されて以来、大変な尊敬を払われています」

(横浜教区信徒 森川海守 ホームページ:https://www.morikawa12.com)

・神様からの贈り物 ⑨ご復活祭を機に、私も新たな出発!

ご復活祭おめでとうございます!私たちにとって大切な記念日を今年も無事にお祝いできることが嬉しいです。このご復活祭を機に、私も新たな出発です。

私たちの健康を守り、新たな出発へのお手伝いをしてくださる医療従事者の皆さまに、心からの祈りを捧げます。彼らを通してイエスさまが私を訪問しているのが実感でき、感謝でいっぱいです。私の家にも、毎週、精神科の訪問看護師が来てくださっていましたが、この春、私が次のステップへ進むため治療関係を終えることになりました。

私は別れを人一倍恐れてしまうタイプです。理由は、複数ある私の障害のひとつに『人を顔で認識できない』というものがあるからです。このような障害を専門用語では「アファンタジア」と呼び、『心の目が見えない』を意味します。

毎日会っている障害者施設のスタッフや、仲間たちの顔を見ても、それが誰なのか分かりませんし、友達や家族の顔も判別できません。「かわいいお姉さんが手を振っている」と思ったら、それが待ち合わせていた友人だった、というのが日常です。

顔を見て家族や友人を見分けることができる方たちが、この世界のほとんどだと知った時の衝撃は、今でも鮮明に覚えています。私もそんな世界を見てみたい、と憧れます。

3年前の冬、私はとても体調が悪く、たった2週間で5キロ以上やせてしまうほどでした。その時、保健師から「今のあなたには週に6日の精神科訪問看護が必要だ」と言われてしまいました。それは、「入院寸前だ」ということを意味し、絶体絶命のピンチでした。

その時、訪問看護師は主治医から特別な指示を出してもらい「14日間、月曜日から土曜日まで毎日看護に来る」と約束してくれました。

それは、当時の私にとって、最も豊かな時間でした。私には、充分に愛情を注がれずに、度の過ぎた厳しさを受けて育った過去があります。なので、一人暮らしの家で優しい看護をしてもらえたのは、心の癒しに繋がりました。

私は看護師を母親のように思うあまりに、甘えすぎてしまうことが多々ありました。何度も迷惑をかけてしまいました。それでも私のすべてを受け止め続けてくれました。

そうやって濃密なケアをして重ね、その段階を終え、「自立した生活がしたい」という思うようになりました。

しかし、別れの際には、私特有の悲しみが訪れます。冒頭で伝えたように、私は顔を見てもその人だとわかりません。別れた後は、たとえ彼女が目の前を通ったとしても、私はその存在には気づけないのです。想像するだけで、とても切ない気持ちになります。

けれども、私は、看護師が我が家に訪れていた期間を、決して忘れることはありません。それは、単に看護師が来ていた期間というだけではありません。神さまが私の家にいらして、優しく看病してくださった日々でもありました。たしかに病気は辛いけれど、神さまの愛が降り注がれる機会でもあると思います。

今の私は、まるで小さなヨットで大きな海へ漕ぎ出すような気持ちです。心細く、頼りないけれども、ずっと港にいては、嵐に遭わないかわりに何も冒険ができません。感謝という追い風を帆にはらませ、航海を始めたい―そう決意しています。

(東京教区信徒・三品麻衣)

・Sr.阿部のバンコク通信(87) スマホなし、不便な生活の中で神と出会う―タイ北部の山岳民族の村で

2月末、久しぶりにバンコクの喧騒を離れ、タイ北部の山岳民族の村に入りました。チェンマイから南へ2時間、ランプーン県の舗装道路から凸凹曲がりくねった山道をガタンゴトンと半時間。緑の鬱蒼とした山間、標高1400mにパペー村(75軒)があります。

鶏の鳴き声で目 を覚まし、風のそよぐ音、虫の鳴き声、鳥の囀りが体に染み込むように響きます。花や葉っぱ、枯れ葉の香りが心地よく、新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込みながら枯れ葉を踏みしめて歩く…何とも清々しい。

を覚まし、風のそよぐ音、虫の鳴き声、鳥の囀りが体に染み込むように響きます。花や葉っぱ、枯れ葉の香りが心地よく、新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込みながら枯れ葉を踏みしめて歩く…何とも清々しい。

ここはカレン山岳民の村、13世帯カトリック信徒の住む教会のある一角に、日本人4人(青年男子2人、熟年男性、私)と米国籍のベトナム人司祭でやってきました。共に生活し、祈り、言葉と心で語らい通じ合い、笑いと喜びいっぱいの日々を過ごしました。

飛行場に出迎えてくれたイタリア人のブルーノ神父とカレン族の友人シリーさんの運転で深い山奥のこの村に来ました。電波も届かないソーラーの電源で生活、携帯電話は万事窮す、ブルーノ神父いわく、「まさに天国」です。

大自然の生態を守りながら、1毛作の陸稲、水穂は自給自足のために、珈琲の栽培、牛や水牛、豚の飼育で生計を立てています。こんな深い山の中に人々が住んでいます。

ちょうど農閑期で、村人と山焼きの準備を手伝い、子供達と遊び、村人と語らい、夜は囲炉裏を囲んで過ごすひと時…スマホなし、顔と顔目と目を合わせて過ごす…豊かな生活体験でした。集めて持って行った沢山の寄付物資はクーポンを配ってお買物ごっこ、信者でない村人も招きました。教会前広場は楽しい、にわか市場。

皆でロザリオもたくさん作り祝福していただき、平和のために苦しむ人々のため、お祈り捧げました。

ミサはカレン語と日本語を交え、聖歌も交代。深い山奥で共に祈りミサを捧げる、カトリックの信仰の普遍を感じます。「神様を信じて結ばれている出会い」の体験に、村人も、私たちも、ことのほか感じ入り、時空を超えて共に在る幸せを満喫しました。

「本当に必要な情報ってすごく少ないですね」「スマホなしの解放された生活、できるんですね」「山を下りたら、スマホを時間限定にしようと思う」… 新たな気持ちで街に戻りました。

夜はキラキラ瞬く満天の星、懐中電灯でタハロ(手洗い)へ、とっぷりと暮れた山中では早々就寝です。

そうそう、夜のオルティ(水浴び)は寒くて閉口、日中にしましたが、それでも水では冷たかった。

感性を全開にして生きる、体全身で吸収する…自分を取り巻く自然、状況、殊に共にある人々との関わり… 言葉の壁を乗り越えて目と満面の顔が物を言う。通じてなくても大笑い。感覚をフル回転させると無感心や無神経から確かに救われるなぁ〜。

不便で面倒な生活条件の効能、都会で、都合よく楽な生き方をして無くしているものを取り戻そうと思います。ほんの十日で、不安定な足場の村の坂道を毎日上り下りして体が引き締まり、バランス感覚もバッチリです。

感覚を研ぎ澄ませて生きる、神様からいただいた感性の賜物の凄さに改めて感謝。小さな私の考えで捉えるのではなく、まず全身で物事を感じ取って生きていこう、それは創造主の視野と摂理の中に生きることだ―そう実感しました。

(阿部羊子=あべ・ようこ=バンコク在住、聖パウロ女子修道会会員)

(投稿)主任司祭から受けたハラスメント、教区の担当チームの対応は… 聖職者主義の”文化”と”仕組み”を改めねば

「カトリック・あい」の評論を読んで、ハラスメント問題に関し「司法的任務を、教会法により規定される他の機関に委ねることの妥当性を検討すべき」との意見に同感です。

私は主任司祭から受けたハラスメントについて、教区のハラスメント窓口に助力を求めました。教区ハラスメント対応チームは信徒、シスター、神父の三名で構成され、司教は含まれていません。面談には私について証言できる第三者を同伴するよう依頼され、「純粋で神聖な教会を求める共同体」において非常にハードルが高い要望だと感じましたが、幸いにも協力者を得て面談が実現しました。

対応チームは「司教に報告するかどうかはこちらで検討し、結果は後日、連絡する」と約束してくれたのですが、その後、随分たった今も、連絡がありません。私に対するケアや謝罪等をどうするか決定できていないからだと考えられますが、問題となっていた司祭は異動人事がされています。

ハラスメント対応チームの困難は、訴える人の証言が事実かどうか判断することにあるようです。私が受けたハラスメントで、労務問題に関するものが事実かどうかは、教区も確認できますが、誰も見ていない所で行われた行為は、当然ながら、第三者が直接目撃した事実として証言することはできず、物証など決定的な証拠を挙げることもできません。

対応チームが「被害者に寄り添って耳を傾ける」ためには、相談してきた相手を「被害者」と認識する事が前提となりますが、その前段階の確認のための面談での私への聞き取りは、「司祭に対する従順に、あなたは信徒として反していなかったか」という事に重点が置かれていました。加害者の司祭が、私について「証言は全て嘘。思い込みの激しい人だ」と、まるで気がふれた信徒のように吹聴していたためと思われますが、こうした教区の姿勢に「寄り添い」を実感できませんでした。

何の反省もなく暴言や偽りを繰り返した司祭を回心させ、その行動を改めさせるためには、被害者が孤独に心引き裂かれながらも、その全てに耐えて冷静に行動することが必要なのだ、と今、改めて感じています。これは非常にハードな作業です。心の内で応援して下さる信徒もいましたが、教区の窓口に訴えた当初は、「嘘つき」呼ばわりされる私を表立って擁護して下さる人はなく、教会から離れようと何度、思ったかわかりません。

問題の司祭はささいな事でも気にいらないと瞬間的に激高するため、完全に「恐怖支配」の状態でした。間違った権力の行使を抑えるシステムが教会に存在しません。司祭の聖性はいつも特別視されますが、信徒の聖性が無視されているのではないかと感じます。このような教会で、特にハラスメントという問題に対して、「誰が」ではなく「何が」正しいか、司教職とは別に、現実的で司法的な視点も持った第三者の機関が教区にあれば、もっと公正で迅速な対応が期待できるでしょう。

多くの信徒に対する聖職者のハラスメント、司祭の「絶対的支配」、言い換えれば「聖職者主義」がまかり通る、という現実を見せつけられて、そのようなことを放置している教会に絶望し、離れていく信徒たちを、私は実際にたくさん見ています。このような流れを食い止め、教会が、教皇フランシスコが繰り返し訴えておられる、「聖職者主義」を排し、司祭も信徒も、弱者とされている人も、心からの愛をもって「共に歩む」教会となるために、”文化”と”仕組み”を抜本的に改めることが求められているのではないでしょうか。

(西日本にある教区の女性信徒、2024.3.8記)

・竹内神父の午後の散歩道 ㉘四旬節ーそれは、変容の時

灰の水曜日から、四旬節が始まりました。四旬節はまた、〝変容の時〟とも言われます。イエスが十字架に向かって歩まれた道、それを辿ることによって、私たちは、少しずつイエスに似た者へと変えられていきます。それは痛悔・回心に始まり、イエスの苦しみに与り、さらに彼の愛に留まることによって可能となります。

ミサの入祭唱では、次の言葉が語られます。

神よ、あなたはすべてのものをあわれみ、お造りになったものを一つも嫌われることはない。あなたは人の罪を見逃し、回心するひとをゆるしてくださる。まことにあなたはわたしたちの神。

この言葉の背後には、知恵の書11章の言葉が響いています。そこにおいて神は、「命を愛される主」と語られます。この神は、自らを隠すことによって自らを顕す方です(イザヤ書45章15節)。また私たちに、祈る時には隠れた所で祈るようにと勧められます。

*愛された塵

「あなたは塵であり、塵に帰って行くのです(あるいは、『回心して福音を信じなさい』)」という言葉とともに、私たちは、頭あるいは額に灰をかけられます。人間は塵から造られている、と聖書は語ります。しかしそれだけなら、単なる人形と変わりません。さらに神の命の息が注ぎ込まれることによって、私たちは、生きた者となります。

私たちは、ほんの塵に過ぎない。しかし単なる塵ではなく、神に愛された塵である—これが、人間の現実です。儚い存在であると同時に、尊厳を持った存在でもあります。儚さを静かに実感することによって、私たちは、真の謙虚さを学ぶことができます。それが、命への道です。

*十字架を通して命へ

私たちの前には、生と死が置かれています。そして神は、私たちに命の選択を求めます(申命記30章19節)。「命を選ぶ」とは、神につながるということでもあります。それゆえイエスは、自らをぶどうの木にたとえ、「自分につながっているように」と語ります。さらにそれは、彼の愛に留まることでもあります(ヨハネによる福音書15章1‐10節)。

真にイエスにつながるということは、同時にまた、彼の苦しみに与るということでもあります。イエスが担われた十字架は、私たちの命の源。それゆえ彼は、こう私たちを招きます。「私に付いて来たい者は、自分を捨て、日々、自分の十字架を負って、私に従いなさい」(ルカによる福音書9章23節)。十字架によらなければ、霊魂の救いはなく、永遠の生命もありません(『キリストにならう』第2巻第12章2)。しかし同時にまた、神は、あらゆる試練の時、私たちと共にいてくださいます。

*回心への招き

神は、悪人の死を喜びません。むしろその人が、その道から立ち帰って生きることを喜びます(エゼキエル書18章21-23節、33章11節)。どのような悪人であっても、もし心から回心するなら、神は必ず受け入れてくれます。「私はあなたに罪を告げ/過ちを隠しませんでした。私は言いました『私の背きを主に告白しよう』と。/するとあなたは罪の過ちを赦してくださいました」(詩編32章 )。

次の言葉も、私たちに慰めを与えてくれます—「私は痛悔の定義を知るよりも、むしろその心を感じたい」(『キリストにならう』第1巻1章3)。

私たちは、命へと招かれています。その試金石は、誠実であること。自分に対して、人に対して、そして神に対して誠実であること。真の誠実さへの変容です。これ以外に命への道はありません。

(竹内 修一=上智大学神学部教授、イエズス会司祭)

・ガブリエルの信仰見聞思 ㉟四旬節の旅を思い巡らす

温かいカトリックの家庭に生まれ育ち、幼児洗礼の聖水によって印された私の信仰の旅は、無邪気な幼い頃から始まりました。その出発点から、四旬節は、この旅路における繰り返す通過点であり続けました。初期の頃、それは畏敬の念と伝統的な慣習の厳かさが混ざり合った道程のようでした。大切にしていたご馳走や気ままな娯楽を(一時的に)放棄したり、祈りや「十字架の道行き」の粛々とした信心業を耐えたりして、まるで意志と信仰の試練かのように感じられました。

*四旬節は一人旅ではない

年月が経つにつれて信仰の旅を歩んでいくうちに、四旬節の輪郭は次第に変化し、継続的な霊的成長と刷新、そして神様とのより深い出会いの契機に富んだ風景が徐々に明かされてきます。この季節は、単なる「自制」や「我慢」の時ではなくなり、内省、清め、神様とのより深い交わりに捧げられる大切な期間として現れてきます。それは、心の荒れ野に踏み込み、自分の弱さと向き合い、「涸れた谷に鹿が水を求めるように」(詩編42編2節)、悔い改めの癒しの水を受け入れるように、との呼びかけであり、ダビデが切に祈り求めたように、自分の存在そのものを再形成する回心へと促しています―「神よ、私のために清い心を造り/私の内に新しく確かな霊を授けてください」(詩編51編12節)。

四旬節は一人旅ではなく、新たな永遠の命へ導いてくださる主イエスとの旅です。この40日間、主に従って心の荒れ野に入り、主イエスが御父への完全なる信頼を倣い、自分の力ではなく「神の口から出る一つ一つの言葉」(マタイ福音書4章4節)に寄りかかるように招かれます。そして、主イエスが私たちのために、御自分を貧しくされ、へりくだってくださったのと同じように、私たちも栄光の主の御前に自分の魂をさらけ出します。

*人間共同体の中の私たちの立ち位置の再発見

けれども、四旬節の旅は、主に従って荒れ野に向かう主と一体化するだけでなく、人間共同体の中の私たちの立ち位置を再発見することでもあります。この季節に教会が特に勧める「祈り」「断食」「施し」の三つの行為は、愛の三位一体のようになり、神様と私たち信仰の本質に近付けさせてくれる意義深い信心業になります。これらを通して、私たちは恵みの変容的な力にあずかり、神様から遠ざけている重ね着を脱ぎ捨て、神様の愛の光を身にまとうよう招かれています。

かつての子供の頃、忍耐力を試すような儀式のように思っていた「十字架の道行き」の信心業は、主イエス・キリストの足跡と苦しみをたどる深い黙想へと進化してきました。各留(場面)は、神様の深淵な愛の側面と人間の苦しみを映し出す鏡となり、キリストの苦しみ、ひいては今日の世界の苦しみとの深い交わりを招いて

いるように思えます。

*断食と施し―祈りの二つの翼

私たちが断食するのは、主イエスの体験を分かち合い、自分の意志を強め、物質的な糧だけに頼らず神様への信頼を深めるための手段だけではありません。私たちが断食をするのも、他の人々に与えるためです。聖アウグスチヌスが教えるように、「断食によって自分から取り去るものは、施しに加えなさい」(“Sermons onthe Liturgical Seasons: Fathers of the Church”/教会の教父たちの典礼季節に関する説教集(拙訳))。今日、私たちが断食のために使わなかった食費を「愛の献金」”に入れることをよく勧められています。

また、「断食と施しは祈りの二つの翼です。それらは神に達するための飛翔を容易にしてくれます」(『説教206――四旬節について』:Sermones 206, 3, PL 38,1042)と聖アウグスチヌスが教え、イスラエルの民に対する主の問いかけを思い起こさせてくれます―「私が選ぶ断食とは/不正の束縛をほどき、軛の横木の縄を解いて/虐げられた人を自由の身にし/軛の横木をことごとく折ることではないのか。飢えた人にパンを分け与え/家がなく苦しむ人々を家に招くこと/裸の人を見れば服を着せ/自分の肉親を助けることではないのか」(イザヤ書58章6-7節)

*復活祭への旅

四旬節が聖週間と復活祭に向かって進むにつれて、主イエス・キリストの受難、死、そして御復活の物語は、私たちに深い希望と新たな命の約束を与えてくれます。ラザロの復活は、この希望を力強く物語っています。「イエスは言われた。『私は復活であり、命である。私を信じる者は、死んでも生きる。/生きていて私を信じる者は誰も、決して死ぬことはない』」(ヨハネ福音書11章25-26節)。この言葉は、キリストの復活によって私たちに約束された永遠の命について思い巡らすよう私たちを招き、この賜物に相応しい生き方をするよう私たちを励ましています。

四旬節は、祈り、断食、施しの呼びかけと共に、私たち個人的にも共同体的にも内省と回心のための神聖な時を与えてくれます。これは、自分の弱さと向き合い、赦しを求め、神との関係を深める旅です。四旬節を旅するとき、神様が与えてくださる変容的な恵みに心を開き、主イエス・キリストに従うより良いキリスト者となるよう、私たちを形作っていただけますように!

(ガブリエル・ギデオン=シンガポールで生まれ育ち、現在日本に住むカトリック信徒)

・愛ある船旅への幻想曲 ㊲3月に二つの女性の日ー人間として、当たり前に、自然に生きたい

春の訪れを感じる3月、日本には女性のために制定された日が2つある。3月3日の『ひな祭り』と3月8日の『国際女性の日』である。

『ひな祭り』は、日本において、幼い女子の健やかな成長を祈る節句の年中行事である。女の子が生まれて初めて迎える”初節句“は、ひな人形の前で縁起物満載の祝い善を囲み家族全員で祝う日本独特の習わしである。我が家も2人の娘のひな人形を選ぶために「あの作家さんの人形がいい、いや、こちらのほうがいい」と、生まれたすぐに相談せねばならなかった。お節句にも日本人として先ずは形から入るのである。

『国際女性の日』は、国際婦人年である1975年3月8日に国連で提唱され、その後1977年の国連総会で議決された。日本ではまだまだ認知度が低い『国際女性の日』であるが、私の地域の女子高校生たちはジェンダー格差に関する考えをまとめ、新聞に発表している。

ある女子生徒は、「女の子のおもちゃはぬいぐるみ、男の子はミニカー。幼少期から刷り込まれる男女差が積み重なり、成長後の進路選択や収入格差にもつながっている」ことから「性別による文系・理系選択の差」をテーマに選び「男子は理系、女子は文系」といった傾向の不思議さから「理系のほうが平均年収は高いと知り、進路選択の理由を考えることが、男女の収入格差を縮めることにつながるかもしれない、と思った」と言う。

ある高校では、校歌の歌詞の中に男女差があると思われるような表現の箇所は歌われていない。一部とはいえ校歌を歌わないことに賛否はあるが、昨年発行されたその学校の創立100周年記念誌で「(該当の歌詞は)性による人間の在り方の決めつけや役割の固定と受け取られかねない」と記し、男女平等の理念を示した上で、女性解放運動に参加したこの女性作詞家は、本校の措置をおおらかに受け止めてくださるのではないか」と結ばれている。

別の高校では、「女性国会議員を増やす方策」をテーマにし、高齢男性ばかりの国会議員に違和感を持つと意見し、「海外では女性議員がたくさんいるのに日本にはほとんどが男性。社会の男女

格差を知るほど、女性であることがこの社会で不利になるのでは感じ、社会に出るのが怖くなる」とした。

若い世代のジェンダーを巡る問題への関心の高さと率直な意見を知り、ジェンダー平等を目指して取り組みを進める教育現場に変化があることがわかる。教育現場では変わりつつある男女平等の理念を

学ぶ生徒たちだが、ポーズばかりで変わらない日本社会の現状に不安を持っていることも確かだ。

このように、変わりつつある若者の世界にカトリック教会は対応できるだろうか。宗教が、これから先も、現代社会と遊離し続ければ、宗教組織としての共同体の“形態”が確立できない状態に陥るのではないか、と私は危惧しているのだが、いかがであろうか。

先日、今年から社会人になる大学院生と話をしている時、地方のカトリック教会への感想があった。「この教会に感じるのは、イデオロギーが強すぎる、ということなんですよね。」と、率直な的を射た感想に私は驚き、そして喜んだ。彼には、「毎週熱心にミサに与る信者たち」とは別な観点が、しっかり備わっている。そして、何よりも、彼から揺るがないカトリックの信仰を持つ自分に誇りを持

っていることを感じた。

彼の家庭は曽祖父の時代からカトリックであるが、身内にいらっしゃる高齢司祭からさえも、教会に行くことを強制されたことがない、という。私は感動した。今までに聞いた「親戚に司祭や修道者がいらっしゃる知り合い」の話とは、随分と違いがあったからだ。

宗教には、マニュアルからの”圧力”は必要ないのかもしれない。だが、どこの組織も「マニュアルに従ったほうが活動しやすい」という事実があることも承知している。カトリック教会はその傾向が今や一層強くなっている、と感じている。

私が知る教会のトップ集団(と本人たちが思っている)は、女性信徒からの自分たちの意に沿わない意見や質問には、手っ取り早いのだろうか、位階制度を駆使して話し合いもなく胸に突き刺さるパワハラを持って、それを封じようとする。その言葉の後ろには「女(性)は意見を言うな」があると思われる。普段から、そう感じさせる意識があることを、私たち女性は知っている。

なぜ、教会トップ集団の方々は、自然でまともな対応ができないのだろうか。これが、カトリック教会での生き方とやり方なのか、と思わざるを得ない言動が近ごろとみに増えている、と感じる。「人間として考え、人間としての言葉と行動を持って、人間の私たちに丁寧にお示しください」とまで言わねばならないようである。

現実の社会で生活している私たちは、日々そこにある大小の問題に試行錯誤の連続である。自分自身で考えねばならないことが山ほどであり、マニュアル通りにいくことは、ほぼないに等しい。世の中は変わっていくし、自分の考えも変わるし、相手の考えも変わる。一番身近な家庭生活も毎日、万事順調とは言い難く、そうかといって納得がいかないことに、「はいはい」と安易に従うわけにはいかない。「とことん話し合うのが夫婦円満、家庭円満の秘けつ。そこに、大喧嘩は付き物」というのが私のこれまでの人生から導き出した生活信条である。

それでも、相手の言い分、置かれている立場を知り、どう変化するのかを予想しながら、相手を認めていく努力をし、たまに力を抜いて相手を見たら、怒っている自分が馬鹿らしくなる時があるわけだ。とにかく、相手を知るためには頻繁に会話を重ねる必要があり、そこに「嘘と言い訳」という”飾り”を私は求めていない。私自身ありのままの私を相手に知ってもらうことで、私自身が私を知る

ことにもなっているのだ。

何度、自分の至らなさに気持ちが落ち込んだことか。こんな私であるから、未だに人生損をしているようだが仕方ない。しかし、人間として、互いの心に共通の「愛」があれば、問題も短時間で丸く収まり、信頼関係も、より深まるだろう。それを教え学ぶのが、カトリックではないのだろうか。

故松下幸之助氏は、「人間の本能は自然に備わっているもので、これをなくすることは絶対にできません。これを無視した政治、経済、宗教は、ムダであるばかりではなく、かえって人間を苦しめることになります」と語っておられる。人間としての本能を生かせないシステムは成り立たない、ということ、その上で人間の本能をコントロールする人間の理性がうまく機能すること、が人間の幸福につながる、と言われているのだ。

私たちは、人間社会で人間として生きている。人間として「当たり前に」自然に生きていきたい。

(西の憂うるパヴァーヌ)

・Chris Kyogetuの宗教と文学 ⑪「金銭的豊かさ」と「幸福」ーアマルティア・セン経済学から

1 はじめに

2024年2月22日、

私はこのことについて専門家ではないので深く言及するつもりはな

2 アマルティア・センとcapability approach(潜在能力アプローチ)

アマルティア・センというインドの経済学者でハーバード大学の教授は、文学と明確な接点は無いが、彼の提唱した経済学は、文学でもテーマになっている「解放と自由」と「幸福追求」の要素が詰まっている。経済学の中でも高度な数学と論理学を使う厚生経済学や社会選択理論の権威者で、適応選好やcapability approach(潜在能力アプローチ、)、「人間の安全保障」などの概念は現在日本でも高校の公民の授業で教えられることがある。

インドのカースト制の中に生きていて、9歳の頃にベンガル飢饉によって狂乱した人たちを見て衝撃を受け、研究した。大学に通える身分でありながら貧困に目を向けた彼は、貧困の定義を「貧困は基礎的潜在能力の欠如した状態である」とした。1998年にノーベル経済学賞を受賞するが、それまでは「大きな経済がうまくいくことによって人々が幸福になれる」とされてきたのを、センは「人間の幸福」に着目をし、「個人が自由に自己決定できることが重要だ」としたのだ。

アマルティア・センの研究は主に経済学の分野に属するものであるが、人間の幸福と個人の自由の重要性を認識する、より広範な視点が盛り込まれている。

貧困に対する研究はさまざまなものがあるが、マーガレット・サッチャーは「貧困は人格の欠如」と指摘した。また、貧困層に対するアプローチについてもさまざまな研究が行われており、対策は「寄付」なのか、それとも生き方を変えることなのかについて、現代でもさまざまな意見が錯綜している。

100年前の作家ジョージ・オーウェルは自身も貧困を経験し、「貧困とは未来を握り潰すことだ」と述べています。彼は小説「ウィガンの波止場への道」で失業や貧困層のストレスについて触れ、「体に良い野菜を選ぶよりも、嗜好性があるものを選んでしまう」という内容で問題の本質に迫っていた。人は不足を補うために行動してしまう傾向があるからだ。「貧困においては正確な判断ができなくなる」という点は何世紀も前から研究が行われており、現在でも多くの大学で議論が続いている。

アマルティア・センの経済学は、それを経済学の視点から考察し、選択の制約に苦しむ貧困問題に焦点を当てている。経済投資の観点から見ると、アマルティア・センの経済学は時代遅れな側面もあるのかもしれないが、今回は倫理の視点から注目することにした。彼の経済学は、経済の指標の向上だけでなく、個人の自由や機会の平等にも重視し、それを通じて包括的かつ持続可能な経済成長が可能であることを示唆している。アマルティア・センの経済学は、経済成果だけでなく、人々の生活の質や幸福の指標にも焦点を当てていた。経済が繁栄しているように見えても、格差や貧困が未だに存在する社会では真の成功とは言えないのだ。経済の健全性を評価するためには、経済成長率や株価の上昇だけでなく、より包括的な視点を持つ必要がある。

3 ケインズ経済学と日本

資本主義の利点については、効率的な資源配分、競争による革新や効率改善、個人の自由や所有権の保護などが挙げられる。また、ケインズ経済学の理論に基づいた政策が「昭和」時代に夢を実現する手助けをしたとされる。この時期の成功した政策の一つは、財政政策だ。ケインズは、景気刺激策や公共投資を通じて経済成長と雇用創出を促進するために財政政策の活用を提唱した。また、不完全競争市場の理論も重要である。

ケインズは、「市場が完全競争でない場合、価格や賃金が柔軟に変動しない」と主張し、需要を刺激することが雇用と生産に対して良い影響をもつとした。そして、失業者を支援するために積極的な政府の財政政策と需要管理の重要性を強調し、完全な競争市場ではなく、不完全な市場環境で経済がどのように機能するかを考え、景気循環や失業などの問題に対処するための政策を提案した。これには「産業政策」、大規模な公共事業やインフラ投資、経済成長と雇用の拡大、日本銀行の独立、効果的な金融政策の活用などが含まれる。さらに、自動車や電力などの製造業は貿易政策において強さを増し、国際的な協力の増加に貢献した。

では、欠点は何だったのか、一つはインフレーションリスクである。ケインズ経済学は「需要刺激を通じて経済を活性化させる一方、それが長期的にはインフレーションを引き起こす可能性がある」という批判があった。二つ目は、政府の実行能力である。ケインズ経済学は「政府による積極的な介入を必要とするが、政府の実行能力には限界があり、効果的な政策の実施が難しい」とされることがある。

次に「共産主義」とは、貧困の解決において政府の役割を重視し、国家による経済・社会管理を中心とした政治体制を意味する。共産主義では、資本主義の私有財産制を否定し、生産手段の共有化や平等な資源分配を追求する。共産主義の下で行われる政治では第一が「国家」になるのに対して、資本主義、及びケインジアン経済学の政治の第一は「市場」である。共産主義とケインズの政治との違いは、経済・社会の仕組みや役割分担の観点で異なる。共産主義では政治の役割が大きく、経済活動の中心的な調整や貧困の解決を国家に委ね、ケインズの政治では市場経済を前提としつつ、政府の介入を通じて経済の安定と公共の福祉を追求する。

日本において、資本主義と福祉、救済がうまく働かなくなった原因として、資本主義の基本的な原則である「利益追求」と社会的な問題に対する十分な福祉がうまく回らなかったことにある。そこに、市場の限界も見られる。昨今に見られる福祉の不足や救済は市場の限界を越える課題であり、市場のメカニズムだけでは解決しにくいなどが見られる。そして最後に難易度の高いのが政治的な意思決定の問題である。福祉や弱者救済は社会的な公共財であり、政府の役割が重要であるが、政治的な意思決定は様々な利益や価値観が絡んで複雑なものになっている。

4 幸福と経済学

経済学は、どこまでの幸福を考えるものなのか。そもそも経済学というものは、幸福そのものを直接的に扱う学問ではない。経済学とは多義に説明することは困難だが、資源の配分や経済活動の分岐に焦点を当て、人々の行動や選択に関与する経済的要因を研究したりする。

アマルティア・センの経済学は、経済学に単に賃金による幸福だけでなく、他の要素も着目することになった。日本は犯罪率が諸外国よりも低く、学歴不問でも最低賃金の水準に伴い、仕事を選ばなければ最低限の生活が凌げるのかもしれないが、それはあくまでも賃金による保証の一面に過ぎないのだ。

幸福を考える際に個々の主観的な感情や要素にも大きく依存するが、貧困による苦しみを「甘え」や「怠惰」と片付けてしまってはならないのだ。センはインドのカースト制度に焦点を当てたが、日本ではどうすべきなのか?

ひとつ候補を挙げるのなら「発達障害」への対応が考えられる。報告件数の増加は、ソーシャルメディアを通じての認知度の向上と、障害を特定するための敷居の低さが影響している、と言われている。京都大学名誉教授の河合俊雄氏は、「発達障害が焦点を浴びる以前は、自傷行為や過食の相談が多かった」とメンタルヘルスの問題をめぐる状況の変化を示唆している。

日本では、昭和の時代に比べて、『主体性』の必要性が高まっている。その時代には、男女の社会的役割分担、結婚や出産に関する期待、個性よりも協調性の重視がより広まっていた。地域社会は主体性によって繁栄し、終身雇用と社会規範への適合が普通だった。しかし、こうした力学は変わりつつある。発達障害はさまざまな症状を示すが、共通の特徴は主体性が弱いこととされる。

1995年に内閣府が出した障害者白書には「障害は個性である」という肯定的な見解があったが、私たちは、しばしば個性と主体性を混同してしまう。「主体性」とは、個人が自分の意志、信念、思考を持ち、それらに基づいて行動する能力や傾向を指す。主体的な人は、自分の価値観に従って目標を追求し、自分を表現することができる。

一方、「個性」とは、その人独自の特徴や特性を指す。一人ひとりを他人と区別するものであり、創造性や表現力に大きな役割を果たす。 個性が幾ら才能溢れて輝いていても、「主体性」が社会の抑圧や貧困により圧迫されるのであれば、それは自己の主体性を欠如させ、自己決定すら奪っていく。よって主体性を重視することは、アマルティア・センが提唱したケイパビリティの理論と繋がっていくだろう。これは一個人の心の治療だけにとどまらず、包括的に経済と社会も取り組まなければならないのだ。

最後に

洗礼を受けた信徒は「信徒使途職」に就いている、とされている。社会の中に福音を広めることが広義な意味での「召命」になっているが、その際に経済のことも外せないのは、イエスが貧しい人を救ったことに倣うだけでなく、主が「正しい天秤、正しい重り、正しい升と正しい瓶を用いなさい」(レビ記19章36節)とモーセに告げているように、感情まかせに表層的な捉え方でイエス・キリストに倣うのではなく、経済学の観点などを用い、公正な社会の実現や貧困や不平等への取り組みと関連付けることも、重要になってくる。

「発達障害」を例に出したのは一例に過ぎないが、「貧しさ」とは金銭的な貧しさだけではなく、相対的貧困があるように貧困とは何を指すのか、定義つけることがより一層複雑になっている。しかし、それを忘れたかのように、信仰で全て解決するような「嘘」をつくようなこともしてはならない。

「金銭的豊かさ」と「幸福」、それを天秤にかけることは容易ではない。その苦しみこそ、痛感しておくことなのだ。

あくまでも倫理を外さずに今回の話を終わらせるとするなら、私達も富んでいるのであり、また貧しいのかもしれない。ここまでの話の流れで、自分はどちらの立場にいると思えるのか、それによって体感は違ったはずだ。自分は貧しいのか、それとも豊かなのか。しかし、対極にいる存在は、いずれ自分自身がなる「鏡」なのかもしれない。

例えば、私達は成功したとしても、子供がもしかしたら貧しくなるのかもしれないし、障害を持つのかもしれない。大学まで行けば成功のように認識しているが、突然、我が子が障がい者になるかもしれない。今、自分が綺麗な家に住んでいるとして、スキルを物凄く身につけたとし、ポジティブに頑張ってきたとする。そして、愚痴を言わずに頑張ってきたことを誇りに思えるかもしれない。

だからと言って、愚痴を言う人間を批判することは本来ならできないはずだ。何故なら、もしかしたら自分の勉強した本を運んでくれた人や、印刷した人は愚痴を言いながら作ったのかもしれない。その中には、見えない「貧困と労働」があるのだ。私はこのことについて、大多数に向ける言葉と少数に向ける言葉と分けている。誰かが困っていたとして、叱咤激励をすることは、友好関係上あり得ることかもしれないが、大多数に向けて貧困に対して決めつけることは、あってはならないことだ。しかし残念ながら、世の中はそのような「専門家」で溢れている。

もしも、今夜お祈りすることがあるのなら、そのことを考えながら何を行動すべきか考えながら祈ってほしい。

イエスに倣うこと、それが苦しくても私たちにとって幸福であるように。

*注

・「ウィガンの波止場への道」:正式には「失業者や貧乏人は、食料を買うとき、オレンジや人参といった身体に良いものを買って食べればよいのに「美味しい味」だけを求めてしょうもないものを購入して食べる」

・「鏡」:コリントの信徒への手紙1・13章12節に「 私たちは、今は、鏡におぼろに映ったものを見ていますが、その時には… 今は一部分しか知りませんが、その時には私が神にはっきり知られているように、はっきりと知ることになります」とある。

(Chris Kyogetu)

・カトリック精神を広める③ 若かりし頃の恩人たち

筆者が物心付いたころ、家族は既に離婚していて、姉2人は母親が引き取り、筆者は父親に引き取られた。だが、その実の父親がある日、養育を放棄して、借りていたアパートの部屋から、筆者を一人残して出奔してしまった。慌てたのは、アパートに住む隣人たちである。警察が呼ばれて、児童相談所に預けられることになった。ここで行き先が決まり、小平にある東京サレジオ学園に行くこととなった。

カトリックとの関わりは、この時からである。筆者が小学1年の時の話である。学園を運営しているサレジオ修道会は、聖ドン・ボスコが創始した、カトリックの青少年教育に特化した修道会の一つで、 「ドン・ボスコ(1815~1888年)の原点は、イタリア統一運動と産業革命のただ中で、誰からも相手にされずにいた少年刑務所の青少年であり、ひどい労働条件の下で働いている青少年、また仕事もなく悪に染まっていく路上の青少年だった。彼はこの目の前にある現実から出発し、永遠の視点から一人ひとりの幸せを実現しようとした。

日本では第二次大戦後の混乱の中にあって、身寄りがない子供や、子供を養育できない家族の子供を引き取り、子供の教育を

施したのが東京サレジオ学園である。サレジオの名前は、聖フランシスコ・サレジオから取られている。「熱意あふれる司牧者、慈愛の教会博士として有名な聖人で、人々への深い愛情と柔和な聖性は、聖ドンボスコにも大きな影響を与えた」という。

現在、サレジオ会の学校は世界130か国にあり、日本では、工業高等専門学校が1つ、中高一貫校が3つ、小中一貫校が1つ、6つの幼稚園、筆者がいた東京サレジオ学園を含め3つの児童福祉施設がある(https://salesio.jp/about/education)。

本稿は、筆者の生い立ちを書き並べるために筆を起こした訳ではなく、一切身寄りのない筆者が接した大人たちから、いかに恩恵を被ったか、そのことがいかに情操面で良い思い出を作ったかを言い表したいためである。

まず、なんと言っても、六本木にあった「ニコラス」というイタリア料理店に感謝申し上げたい(1954年誕生の老舗店で、日本で初めてアメリカンスタイルのピザを提供した店として有名。現在六本木店は閉店、新橋、横浜馬車道、品川に店がある)。

中学生の頃、毎年のクリスマス期間中に、六本木の店まで学園在校生100名ほどを、バスに乗せて招待し、ピザなどを振舞ってくれた。店への招待が難しい場合は、料理人を学園まで派遣し、パンに温かいソーセージを挟んだホットドックを振舞ってくれた。

以来イタリア料理が好きになった。筆者は当時、聖歌隊に所属し、薄暗い店内でクリスマスソングを歌った記憶がある。ボトルをわら(トウモロコシの皮)で包んだ「キャンティ・フィアスコ」というワインも置いてあり、店内はイタリア一色の雰囲気。当時六本木で羽振りを利かせていたようで、「東京アンダーワールド」(角川出版、著者:ロバート ホワイティング、翻訳:松井 みどり)では、ニコラス創立者のニコラ・ザペッティのことを、東京のマフィア・ボスと呼ばれ、夜の六本木を支配した男と紹介している。

彼は、「東京のヤミ社会、日本の暗部と深くかかわったこの男は、マフィア牛耳るイースト・ハーレムに産まれ、ボロもうけをもくろみGIとして東京に上陸した。つぎつぎと闇のベンチャーで成功するニコラのもとには、ありとあらゆる人種が集まった…政治家、ヤクザ、プロレスラー、高級娼婦、諜報部員」などなど。力道山とも関わっていることにも言及している。大儲けしたが故に、罪滅ぼしとして、学園への慈善事業を行ったのだろうか。

イタリア系アメリカ人だけではない、日本の蕎麦屋さんの組合の有志が、学園にやってきて、全校生徒にそばを振舞ってくれたこともある。だしの風味が効いていて、当時はこんなにおいしい食べ物があるんだと思ったものである。この時の味を超えるそばには、今に至るも出合ったことがない。

食べ物だけではない。学園の近くには、学芸大学があり、幼児教育を学ぶ若い女学生さんが、学園に慰問にやってきて、歌を教えてくれたこともある。この時に教わった「どじょっこ」の歌などは、今に至るも忘れないでいる。「女心の唄」で250万枚のレコードを売った歌手として、当時大人気だったバーブ佐竹氏が、慰問に来てくれたこともある。重い機材を学園に運び込み、低温の美声を披露してくれた。

学園卒業後は、昼間働き、夜は定時制に通ったが、勤めた会社は温度計を作る精密機械会社で、大学出たての社長の息子が働いていた。彼は、筆者が「大学に行きたい」と言うと、数学を教えてくれた。まだ、新婚ほやほやなのに、家に招き、数学を教えてくれたのだ。

社会では、いろんな方々が、ボランティアをしているが、子供にとっては、日常の生活から離れるために、記憶に仕舞い込まれ、いろんなときに思い出されて、そうだ、あの時はこんな美味しい物を施してくれた、いろんな歌を教えてくれたと思い出され、自分も、施されるだけではなく、施す側に付きたいと思うことにもなっている。筆者がレジ袋等のごみ問題から、社会を変える運動に携わっているのは、サレジオ学園を始め、そんな恩人たちのお陰と思っている。

横浜教区信徒 森川海守(ホームページ:https://www.morikawa12.com)

・“シノドスの道”に思う⑨ シノドスをドイツの視点から考える(その3)

前回、2026年3月までにシノドス評議会を準備するためのシノドス委員会を設立すること、そして、信徒組織であるZdKの側は、それをすでに総会で承認・批准したこと、あとは司教側が司教協議会総会でそれを承認・批准することが必要であり、その総会が2月に開かれる予定になっている、と述べました。

*バチカンからの手紙により中止

ところが、開催前の土曜日夕方に16日付けのバチカンからの手紙が届きました。そこには、「シノドス委員会の規約を、司教協議会全体として承認・批准するための投票を行わないように」、また「バチカンとの話し合いを優先させるように」と書いてあったようです。(この点については「カトリックあい」の「シノドスの道」2月21日付けでも報告されていますのでご覧下さい。)

というわけで、報道によると、今後のドイツのシノダルな改革は、バチカンが進めている「世界シノドス」を優先して、その次にドイツ固有の司教協議会と信徒組織ZdKによる「シノドスの道」を継続させていくことになるようです。「ローマの世界シノドスとドイツのシノドスの道は教会発展のため同じ方向をむいているのだが」とベッティンク協議会議長は残念がっていますし、ZdK議長も怒り

を隠していません。

司教たちと信徒組織が一緒に考え決定して進めようとした改革案が、教皇とバチカンの承認を得ることができなかった原因については、前回この稿で、聖職者と信徒の「共同統治」がカトリック教会の秘跡的構造に合致しないこと、また「一致の乱れ、委員会の合法性、運営資金などの問題」として述べましたが、もう少し詳しく見てみます。

*シノダルな取り組みの歴史

前回、最後の中見出しに「秘跡的構造とシノダリティ(共働性)のせめぎ合い」と書きましたが、まずシノダリティに関して。ドイツにおいてシノダル(共働的)取り組みは2019年から始まったわけではありません。東西ドイツの再統一は1990年ですが、それ以前に、第二バチカン公会議の決定を実行するために、1970年に聖座の承認を受けた規約に基づいて1971年から75年にかけてビュルツブルクで「共同シノドス」を開催しました。

共同というのは、司教、司祭に修道者、特に一般信徒も加わって開かれ、シノドスの審議と決議がなされたようです。最初の総会集会には司教58人、司祭88人、修道司祭30人、一般信徒141人が参加しました。その第7集会では司牧的奉仕、信徒の評議会と共同責任についての文書など採択されました。その後のドレスデンでの司牧シノドスも同様に信徒の参加があり、教会の宣教は全信者の共同責任によって何ができるかが議論されました。

これらは教会を革新的に発展させるものでした。というのも、後の1983年改訂の、現行の教会法典(CIC)で教区や小教区レベルでの司祭評議会、経済問題評議会、司牧評議会等が規定されることになったのです(Can.492ー514)。司教協議会とカトリック信徒委員会との共同評議会も、司教と信徒の相互作用を促進するために設立され、その双方の代表者たちによる協議会もでき、年に2回開

催されることになり、さらにそれらが徐々に発展して、現在の司教協議会とZdKとの関係につながっていき、今回のシノドス委員会の設立に至ったのでした。

*ローマはドイツの願いを却下

以上のように、ビュルツブルクとドレスデンのシノドスにおける司教、司祭、信徒、修道者の関係・交流は多くの信者を前向きに奮い立たせる体験であったので、こういった「共同シノドス」を10年毎に開催する権利を与えられるように教皇に申請したところ、この願いは却下されたのでした!

こういったバチカンの姿勢は、キリストの意思に適うものなのか根本的に検討されるべきでしょうが、「秘跡的構造」とは何なのか、前回は簡単にしか述べませんでしたので、もう少し丁寧に見てみます。

*教会統治の権能のあり方

教会におけるさまざまな権能・権限・権力のあり方について。ドイツのシノドス文書を参考して述べます。1983年の現行の教会法典では権能は二つに大別されます。「叙階による権能」すなわち秘跡を執行する権利と、「統治の権能」です。統治の権能には3つ、すなわち「行政的(executive,administrative)」「立法的(legislative)」「司法的(judicial)」が含まれます。(このほかに統治とは異なりますが、「教える権能(magisterium)」があり、これも司教等が有するとされます。)

教会法典第129条(1)に「神の制定に基づいて、教会が有する裁治権とも呼ばれる統治の権限を有する者は、法の規定に従って、聖なる職階に叙された者である。」さまざまな権限が教区では司教

に、小教区では司祭に一元的かつ排他的に集中しているのが現実です。三権分立ではありません。聖職者による君主制であり、独裁的な組織構造です。これを神学的観点から見て「秘跡的構造」と呼んでいるために、「そうなのですね」と納得してしまっていた、といえます。司教たちの働きは「福音的な奉仕」というよりも、「支配」に傾きやすいものだったのです。

*信徒も参加できるはずでは?

しかし、続く教会法典第129条(2)に「信徒は、法の規定に従って、この権限の行使に協力することができる」ともあります。神の民の個々人の平等性、教会法典第208条「すべてのキリスト信者は、キリストにおける新生のゆえに、尊厳性においても行為においても真に平等である」との規定を、もっと重視するなら、また聖職者主義を無くそうとするなら、もっと権限を委任、移譲することが可能なはずです。

教会統治のあり方があまりにも一元的になっているために、信徒の多くは教会運営から疎外され、批判も反論もできないまま、信徒はやる気を無くし、教会から去っていく人が多いのだと思います。

*位階的交わりが秘跡的構造と呼ばれ

さらに「秘跡的構造」について、『教会憲章』によると、「教会自体がキリストにおける秘跡」であり、「神との交わり及び全人類一致のしるしであり道具である」という。「しるし」であるだけでなく「道具」になっていなければならない。そしてイエス・キリストが、信者の間に現存する「しるし」として「司教職の秘跡性」が述べられ、さらに世界の司教団がその頭であるローマ司教である「ペトロと共に、ペトロのもとに」一致していること、そのことが見えるものとなっている点が、秘跡的構造だということでしょう。

しかし、信徒については、聖職位階である牧者のもとで意見を述べる権利を持っているが、「教会がそのために定めた機関を通して、キリストの代理を務めている人々に対する尊敬と愛とをもって行わなければならず」、キリスト教的従順をもって牧者に従いなさい、とあります(37項)。信徒には、あくまでも従順を求め、「共同統治」など論外、ということになります。

*参考投票権と議決投票権

次に、司教と信徒の「共同統治」は不可であるという点。前にも紹介した国際神学委員会による『教会の生活と宣教におけるシノダリティ』68、69項を見ますと、先にも述べたように、すべての人に意見を述べる権利はあり、また審議する権利は今でもある。投票においては「参考投票権」は与えられている。だが、その後の「議決権、議決投票権」は、基本的には信徒に与えられていない。牧者に固有の統治する機能については、「シノドス、集会、委員会は合法的な牧者なしで議決することはできない。シノダルな過程は、ヒエラルキー的に構成された共同体のハート(心臓部、中心)で生じなければならない、となっています。

例えば、教区において、識別・相談・協働を共同で行なうことによる決定・議決(decision‐making)と、使徒性とカトリック性の保証者である司教の権限のうちにある議決の行使(decision‐taking)とは区別される必要がある。物事を成し遂げるのはシノダルな仕事であるが、決定・決議は役務者の責任である」と。

ドイツとバチカン当局とのやり取りで、全面的な議決権を有するシノドス委員会・評議会を設立することは、現行の教会法典では許されていない、というのは、以上のような理由からでしょう。早急な法改正が求められている、と言えます。

最後に、バチカンに対してドイツ司教協議会のベッティンク議長が「司教と信徒の共同体は司教たちの権威を弱めるものではなく、むしろ強めるものである」と反論しているのは、至極当然当だと思います。「共働の中でこそ、司教の実力も発揮される」というべきでしょう。

(ドイツ司教協議会www.dbk.de ドイツカトリック者中央委員会www.zdk.de カトリック系メディアWorld Catholic News, The pillar等参照)。

(西方の一司祭)

・故森司教の言葉・再掲 ④日本社会の隠れた悲惨さ

日本を訪れる宣教師や修道者たちは,異口同音に「日本は、他の宣教地と比較して、素晴らしい国だ」と賛美する。表面的にみれば、その通りかもしれない。

経済的には豊か、食べ物は豊富、そして生活は便利で快適である。人々の資質も、温厚で、礼儀正しく、勤勉である。また幼い頃から集団生活に馴らされて育ってきているため、我慢強く、自分の権利・主義主張をあまり表に表さない。デモなどは極めて稀である。また子供たちは、18歳まで法律で守られており、義務教育は徹底し,大半が高等学校や大学に進む。貧困のため幼い頃から働かざるをえない発展途上国の子どもたちと比べれば,遥かに幸せである。さらにまた乳幼児の死亡は少なく、平均寿命は世界一である。それは、経済の向上、治安の安定、医療技術の発展、生活環境の整備、社会福祉の浸透等々によって、もたらされたものである。

こんな日本社会を見て、宣教師たちが日本社会を肯定的に評価するのは、当然である。しかし、日本社会は、その内に深い闇を抱えてしまっているのである。それは、外部の者にはなかなか分かるものではない。

その一つの証しが、鬱に覆われる人と自殺者の数である。

鬱に覆われる人は、6人に一人とも言われてしまっている。また自らいのちを絶ってしまう人は、一時期より減少はしたが、自殺率(人口10万単位)の国際比較をみると、旧ソ連邦の国々を除くと、日本は、あいかわらず、先進国の中では上位にある。

この数字を2003年以降のイラクの民間人の犠牲者の数と比較してみれば、日本の悲惨さがさらにはっきりと見えてくる。

民間調査団IBC〈Iraq Body Count〉によると、イラク攻撃が始まった2003年から2010年までの7年間の民間人の犠牲者つまり死者の数は10万人近くになるという。ところが、その7年の間では、日本では30万近くの人々が自ら命を絶ってしまっているということになるのである。つまり、混乱するイラクを悲惨な社会というならば,日本は、それ以上に悲惨な国ということになるのではなかろうか。

日本社会をそのような状態に追いやってしまった元凶は、経済的な発展と利益を最優先にしてしまう価値観とその論理にある。それをそのまま受入れて走り出し,国全体が、その論理にそって社会全体を組織化し、〈日本株式会社〉と揶揄されるほどに、一つにまとめてしまったことにあるのである。それが、人の心を蝕み、日本社会に大きな歪みをもたらしたのである。

家庭も学校も地域社会も、本来は、人間一人ひとりを支え助ける役割を負っているものである。ところが、それが、利益と効率を目指す競争の論理に蝕まれて、本来の機能を果たせなくなってしまったのである。

そのため、家族の絆は希薄になり、地域社会での人と人とのつながりも弱まり、弱者は、軽視されたり無視されたりして片隅に追いやられるようになってしまったのである。すべての自殺者の背後に見えてくるものは、人間としての尊厳を無視された絶望と支えを見失った人間の孤独である。

今の日本社会が必要としている福音は、「天の父は、一人でも滅びることは望まれない」という、人間の尊さを訴える愛の福音と柔和なキリストとの出会いである。

(故森一弘司教・2017.3.1記)

・神様からの贈り物⑧「打ち明けた弱さが、誰かの生きる力になる」

先月コラムの話題としてあげたカレン族の村での体験を、引き続き書かせていただきたい。

私は、K神父と引率者の一人として出会った。「神父」はカレン語で「パド」なので、このコラムではK神父のことを「パド」と呼ぶことにする。パドは男子校の校長先生であり、大学で教えることもしていた。柔和な笑顔と朗らかな笑い声が印象に残っている。

パドは、村に来ることを「心の洗濯」と表現した。村で心をしっかり洗い、真っ白にしてから日本へ戻る、というのを大切にされていた。

何より印象深かったのは、村での最後の分かち合いだった。パドは、自分の深刻な病気について私たちに打ち明けられた。「神父」という立場の人間が、自分の苦しみを赤裸々に語られたのは、私にとって驚きだった。その晩は様々な思いが浮かび、なかなか眠ることができなかった。

翌朝、きれいな冬晴れの空の下、皆で食事をした。その後、パドは、一人で歩いていた私にそっと寄り添い、聖堂の前でこんな話をされた。「麻衣はたくさん苦しんできた。とても、つらかったと思う。けれども、それはきっと誰かの役に立つはずだ。それは誰なのか今は分からないけど、もしかしたら、それは麻衣の子供かもしれない。だから、希望を持ってほしい」。当時の私は信じられなかった。でも、パドの弱さを分かち合ってもらったことで、「前向きになろう」と思ることができた。

数年後にパドに再会したのは、彼のお通夜でだった。献花の順番を待つ私は「次に会うのは天国だ」と寂しく感じ、「永遠に順番が来なければいいのに」と思っていた。でも、パドの顔を見た時、はっとした。とてもキリッとした清々しい表情に見えたからだ。パドの希望の言葉を思い出した時、こう感じた。「生きるとは、誰かのために自分を分け与え、その人の糧となって生かすことなのだ」と。

20年前に体験した村での思い出は、色鮮やかで、まぶしいくらいの輝きを放ち、セピアや白黒に色褪せることは決してないない。「麻衣の経験は、きっと役に立つ」というパドの言葉も、決してきらめきを失わない。私が書く文章も、ささやかながら誰かの糧となりその人を生かせるよう、精進していきたい。

(東京教区信徒・三品麻衣)

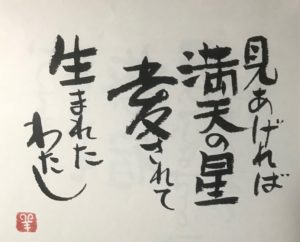

(阿部羊子=あべ・ようこ=バンコク在住、聖パウロ女子修道会会員、写真はSr.阿部の自筆の言葉)

(阿部羊子=あべ・ようこ=バンコク在住、聖パウロ女子修道会会員、写真はSr.阿部の自筆の言葉)