アーカイブ

・神様からの贈り物㉙カレン族の村の教会で、マルサと「キリスト」の前に立った時、私の道は決まった!

明けましておめでとうございます! 毎年1月、私は、20歳の時に訪れたタイ北部、カレン族の村での出来事が思い出し、感謝でいっぱいになります。ここでいただいた豊かで瑞々しい体験は、「これさえあれば、どんな苦難でも乗り越えられる」と思えるほど、大切なものです。

***

私の現地でのホームステイ先は、教会のすぐ近くにある家でした。その目の前に、「マルサ」という名前の女性がいました。夫と、2歳くらいの娘さんの3人家族でした。黒いふわっとした髪を、いつも後ろでひとつに束ね、私よりも頭ひとつ分、背が高かった。痩せてはいるものの、がっしりとした体で、私が日本から持ってきたドラムバッグを、ひょいっと持ち上げ、ホームステイ先まで運んでくれました。拙いタイ語で、彼女が私と同じ二十歳だと聞き出しました。

カレン族の村では、家に来た人に食事をしてもらうことが、カトリックにおける「祝福」と同じ意味合いを持つのだそうです。祝福を断るわけにはいかない、という思いで、招かれれば、必ず一口だけでもいただきました。マルサの家でも、白いご飯、野菜炒め、魚の缶詰など、ご馳走を出してくれました。

マルサは、私に、村のあちこちを案内してくれました。たくさん歩き、私は何度も転び、その度に、二人でいっぱい笑いました。

いちばん印象に残っているのは、夕暮れ前の時間に、マルサと教会で過ごした時のことです。木造で簡素な造りの教会には、電気がなく、既に薄暗かったです。マルサが私の手を取り、左側の壁まで連れて行くと、「イエス・キリスト」と静かな声で言いました。目を凝らして見てみたら、確かにイエス様のご絵が貼ってありました。当時の私は、まだ信仰を持っていませんでした。不思議な気持ちが半分、厳かな気持ちがもう半分あり、彼女のとなりに立っていました。

村にいた最後の日、マルサは家の前で待っていてくれました。私の大きなドラムバッグを指で差し、「持ってあげるよ」というように笑いかけました。私の肩に食い込む重さのドラムバッグを、慎重に渡しました。マルサはそれを、ひょいっと軽いものでも持つように、肩にかけ持ち上げました。もう片方の手で、私と手を繋ぎました。

帰りの飛行機では、マルサの、笑い声と「イエス・キリスト」と静かな声の両方が、思い出されました。彼女との時間は、9割以上が笑って過ごした時間だったのに、その静かな声を忘れることができなかったのです。

*****

あの日、マルサと二人で並んでイエス様のご絵の前に立っていた時には、もう私の前に道が整えられていたのだ、と今、振り返ります。神に感謝!

(東京教区信徒・三品麻衣)

・カトリック精神を広める㉕ 勧めたい本紹介・8 デイヴィッド・コノリー著「天使の博物誌」

今月のお勧めしたい本は、デイヴィッド・コノリー著「天使の博物誌」 (佐川和茂・佐川愛子 翻訳、 1994年12月20日初版、三公社)です。

本書は、天使に関する今昔の珍しい考えやイメージへと読者をいざ

旧約聖書では、アブラハムに現れた3人の旅人が、年老いた妻から

本書で面白かった逸話を1つ紹介しよう。6世紀のスペインの大司

横浜教区信徒 森川海守(もりかわうみまもる)(X:https://x.com/UMImamoruken HP:https://mori27.com)

(読者投稿)第二バチカン公会議から約60年が経って…教会は変われるのか?

教会は変われるのか-以下に記した事柄は、その一端を簡潔に示したものだ。従って、

第二バチカン公会議から約60年の歳月が過ぎた。日本のカトリ

カトリック教会の教理・信条等は、大まかに言えば、アウグスティヌ

今の時代、多様化はもちろん、物事の変化のスピードは物凄く早く、あらゆる事柄が様変わりしている。この変化の時代は、人間の心にも大

日本のカトリック教会は、こうした激しく変遷する時、今なお、「13

(東京教区信徒 纐纈康兵)

____________________

*ハンス・キュンク=カトリックの改革派神学者。教皇庁立グレゴリアン大学で神学や哲学を学び、その後もパリのソルボンヌ大学で学び続けた。1960年に独テュービンゲンのエバーハルト・カール大学テュービンゲンの神学教授に。1970年にローマ教皇無謬論に異論を唱え論争を巻き起こし、この影響でカトリック神学を教える資格を剥奪されたたが、第二バチカン公会議後、司祭の独身制が強制されていること、教会が信頼を喪失していること、女性司祭が禁止されていること、そしてバチカンが”クレムリンのような状態”になっているとして批判を続けた。カトリック司祭、テュービンゲン大学教授であり続け、エキュメニズム神学を担当した。

*カール・バルト(1886-1968)=20世紀のキリスト教神学に革命的な変化をもたらしたスイスのプロテスタントの改革派神学者。その思想は、弁証法神学、危機神学、新正統主義などと呼ばれ、世界のキリスト教関係者に多大な影響を与えた。ナチス台頭時には告白教会(ナチスが強要するユダヤ人追放政策への抵抗運動の中心となった教会組織)の理論的指導者として政治的にも大きな役割を果たした。影響は、世界中の神学界に及び、ブルトマン、ティリッヒと共に20世紀を代表する神学者として評価されている。ハイデッガー、西田幾多郎、滝沢克己などにも影響を与えた。

・Sr.阿部の「乃木坂の修道院から」⑲親しい僧侶との語らいを思い起しつつ…救い主イエスの誕生を祈る

タイから帰省して長崎を訪れた折は必ず、筑後町の日蓮宗本蓮寺の

「阿部さん、あなたの神様は素晴らしい、相対して話し合うことが

9年間の長崎勤務は、私の人生の貴重な出会いと体験の日々、信仰

無作為に選ばれ宣教ビザが停止になり、総長から「あなたの祖国に

確かに、日本に帰って山田完修先生との約束を益々大切に感じるこ

皆さんの心に、愛と平和と喜びの救い主イエスの誕生を心よりお祈

Feliz Navidad!合掌!

(阿部羊子=あべ・ようこ=聖パウロ女子修道会会員)

・共に歩む信仰に向けて⑫ 司祭制度のゆくえ(その2)

Garry Wills,”Why Priests? A Failed Tradition”、“What Jesus Meant”(Penguin Books)の紹介を続けます。

*『ヘブライ人への手紙』はイエスの死をどう見ているか

『ヘブライ人への手紙』の9章,10章に、重要なことが書かれています。イエス・キリストは父なる神の御意志に従い、またご自分でも人類への愛ゆえに、進んで十字架死を遂げました。そこでご自分の血を流した体と心の全体がいわば「祭壇であり至聖所」だと言えます。そこは父なる神に直通しているので「天の聖所」とも言えます。愛ゆえにご自分の血を流したことが「永遠の贖い」となったのです。

ですからキリストは祭壇であり、その上で屠られる「いけにえ」であり、捧げる相手は父なる神です。私たちが「イエスの御名によって」祈ることができ、それが父なる神に伝わるのは、イエスキリストが仲介者である、つまり「永遠の大祭司」となったからです。このように『手紙』でははっきりとイエスの死は「いけにえ」であると言われています。

*アンセルムスやトマス・アクィナスも『手紙』と同じように考えるどのように考えたかというと、人間の罪の贖いには、誰かの代理死、いけにえ、身代金などが必要であると。なぜなら、人は罪によって神の

正義に反したのだから、また神の尊厳や名誉を傷つけたのだから、それに相応しい大きな身代金が必要である。それを払うことが出来るのは神に等しいキリストしかいない、だからキリストが十字架で贖罪死を遂げたのだといった考えです。イエスの死が「いけにえ」として理解されています。

さらにトマス・アクィナスは、キリストはメルキゼデクの系統の祭司であるが、その系統に続けて他の祭司たちも犠牲を捧げることになるのだとしました。「他の祭司」とは、ミサという「いけにえ」を捧げる司祭のことです。

*「いけにえ」とは言えないイエスの生き方と死

しかしながら、イエスは自分を「いけにえ」と考えて死んでいったのでしょうか。パウロ書簡でもイエスをいけにえだったとは言っていません(ヨゼフ・フィッツマイヤー)。罪のための「いけにえ」といった消極的な理解から離れて、先ほど『手紙』のところで述べたように、父なる神への愛と、人類への愛から進んで命を捧げていった「死」であったと理解すべきでしょう。

なお、イエスキリストの生涯で特に重要なのは「受肉」であるとアウグスティヌスは言っているそうです。キリストは自らを謙虚に低くして、私たちの同伴者、仲間として共に歩んで死んでいく。人間の信仰の不足を癒すために受肉したと。

受肉したキリストは、人類と連帯し、人間の仲間となって生き、十字架で死にますが、復活します。さらに、この復活によって彼に従う者たちを死から解放し、彼と一緒に父の元に導くことができる。イエスは私たちに結び付く(仲間となる)ことで、私たちを救います。アウグスティヌスは「死の親交における仲間」と言っています。このように、イエスと人類はきわめて親密な関係にあるので、その間に何かを介在させることは余計なことです。

イエスと「イエスの体である信者たち」に介在してきたヒエラルキーと君主制(教皇君主制のこと)、司祭と教皇制といった封建的な形は、イエスとその仲間(兄弟たち)との友情・友愛を傷つける(侮辱する)ものであると、著者ギャリーは断言します。

*キリストは私たちの仲間(親友・同志)である

人間の罪が贖われるためにキリストが代理死をしたというのは、身代金を払うこと、神を買収することです。これが主要な中世神学者の考えでした。そうではなく、アウグスティ

ヌスたちは、イエスは人類を癒すために、人類が神と調和のとれた関係を回復するために、信仰と愛を得るために来たのだと考えました。イエスはご自分に従う者を三位一体の内的な生命に引き入れてくれる存在です。なので、アウグスティヌスにとってイエスの行なった主要な奇跡は「受肉」でした。

受肉は、私たちがどのように苦しもうと、私たちがびくびくしながら死ぬとしても、神はそこにいてくれ、神は私たちと共にいるということを意味します。『手紙』の影響が大きくて、人間の犠牲(いけにえ)を神が喜ぶという、法的で懲罰的な贖罪観が中世に広がりました。同時に、元々司祭なしで始まったキリスト教を、信徒の人生のあらゆる段階においても司祭を必要とするキリスト教に変えてしまったのです。すなわち人の誕生から死に至るまで、洗礼から終油まで、告解とエウカリスチアを含む7つの秘跡を授ける司祭に統治される宗教にです。

「エウカリスチア(愛餐、感謝の祭儀)は神の民の祝いであり、贖いは信仰と愛を通してもたらされるのであって、代価を払って神の怒りを逃れることによってではない」という思想に改まるべきです。

*Priestly Imperialism(司祭帝国主義)-司祭による統治

著者ギャリーは、伝統的な聖職者主義のカトリック教会の体制をPriestly Imperialism(司祭帝国主義)と呼んでいます。「司祭が支配者として統治する教会」というわけです。7つの秘跡の執行者は司祭です。秘跡は神から直接に由来するものとされます。教会では、司祭の働き、司祭の仲介なしでは神の恩恵は与えられない、とされてきました。

しかし、パウロのコリントの信徒への手紙に見えるように、初期の教会では、種々の霊的賜物を持った人たちが奉仕していましたが、奉仕者のリストの中に「祭司(司祭)」はいません。

中世になって、トマス・アクィナスはこのような預言や異言や癒しの賜物の奉仕よりも司祭は偉大である、なぜなら司祭によって授けられる秘跡は人を神の前に「義」とする恵みを授けるからだ、としました。神の正義、「義」を満たす者だけが神に愛されるのだ、とする考え方です。「キリストの受難(イエスといういけにえ)だけが、神の愛を受けるに相応しい者にする」という前提から、トマスは「すべての秘跡はキリストの受難に由来する」と言います。キリストの「いけにえ」だけが人を救うのです。ですから「司祭なしでは人は救われない」ことになるわけです。

「洗礼の秘跡」について。

このような考えから、「洗礼を受けていない人は、キリストに救われない」ことになります。宣教師が世界中に出かけて、とにかく先住民に洗礼を授けようとしたこともうなずけます。

「改悛の秘跡(ゆるしの秘跡)」について。

もしここに「死に至る罪」を犯した人がいた場合、英国国教会の司祭では―バチカンの考えによると―洗礼以外、”赦しの秘跡”など他の秘跡を行なうことができません。なぜなら英国国教会の司祭は、「ペトロからの使徒継承に基づいて有効に叙階された司祭ではない」からです。霊的生活は「司祭の助けなしでは維持できない」のです。なお著者ギャリーは、別の本で「歴史的に見て、カトリックの主張する使徒継承はフィクションにすぎない」と述べています。

「婚姻の秘跡」について。

結婚は11世紀以前は、特別にキリスト教的な儀式はなかったようです。「聖性や処女性のほうが価値が高い」とされていたので、司祭や修道士の召命のほうが上で、結婚は”第二級”の制度であるとされていました。それが後に諸事情によって、「婚姻は男女両者の合意によって有効となるが、それが秘跡になるには、司祭の行為を通して聖化する恵みが与えられなければならない」とトマスは言います。

「病者の塗油の秘跡」について

今でこそ対象は「病者」となっていますが、7つの秘跡が制定されて以降、第二バチカン公会議までは「終油の秘跡」でした。命が終わりを迎える時に授けることで、その人の人生全体に渡って司祭による管理、統治が必要ということです。

イエスが病人の癒しで油を使ったとは、書かれていません。ヤコブの手紙5章14節に「病人に油を塗って」というのはあります。でも「死が差し迫っている病人」とは限定されていません。授けるのは司祭ではなく、同信の兄弟や長老でしょう。9世紀になって初めて儀式化されたようです。しかしながら、病人の癒しのためなら、なぜ生命の終末に近くなるまで施さないのでしょうか。

以上のように、秘跡は司祭による生活の統制のため利用されていました。司祭帝国主義と言われるゆえんです。

*「秘跡の中の秘跡」といわれる「主の晩餐」について

本稿「その1」で申し上げたように、パンとブドウ酒を聖変化させるもの、そのために司祭がいる、一般信徒と司祭に階級差が生じる、といった秘跡が、後にミサと呼ばれます。ギャリーによると「主の晩餐」は「愛餐(アガペー)」だったようです。いわゆる「最後の晩餐」を原点として、そこから歴史的に「主の晩餐」やのちのミサが展開したと一般的には理解されていますが、そうではなく、たくさんの「主の晩餐」があったと見るべきということです。その中に「最後の晩餐」もある。

福音書にはたくさんの食事や宴会の話があります。イエスが自分に従う者たちと一緒に行なっていた「食卓の食事」が「主の晩餐」であり、それは「神の国」の完成、終末の到来において食べる食事を前もって味わう、祝うことでした。もちろんキリストと結ばれていること、信徒皆が一つに結ばれていることを確かにし、喜ぶことのできる食事です。

先にアウグスティヌスに関して述べたように、エウカリスチアは「キリストの体」、「頭であるキリストと信者たち」を意味するものであり、例えばヨハネ福音書のぶどうの木とその枝のたとえのようにです。

また本稿その1で述べたように、110年頃のものとされる『ディダケー』のエウカリスチアについての個所に「これは私の体である… これは私の契約の血である…」という、いわゆる「制定句」と言われるようになる言葉はありません。過去を想起・記念することと、終末時の約束された食事を待ち望むことの2点が食事、すなわち「主の晩餐」の意味です。聖書中の最後の晩餐の記事などから、後に展開していって「聖変化」という考えができますが、初期教会は終末論的な食事だったのです。

「最後の晩餐のときイエスはエウカリスチアを制定したか?」という問いに、ポール・ブラッドショーは、「否」と答えている、とギャリーは言います。

*ギャリーの著書全体を要約すると―

+唯一永遠の仲介者キリストがいるので、他の司祭的な仲介者は不要である。

+同じ食事をして共に生かされる平等な立場の信者(信徒)の集団がキリストの意図した教会である。

+聖職位階制や教皇制、司祭による秘跡は、信徒の自由を束縛し、統治しようとするものである。

*最後に・・・

「私の食べ物とは、私を遣わした方の御心を行なうことである」(ヨハネ福音書4章34節)とありますが、死後につながる命の食べ物はそういうものだろうと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これまで拙稿をお読みいただき、ありがとうございました。2023年7月号から始めましたコラム連載はこれを持ちまして終わりにさせていただきます。これまでのご愛読に、深く感謝申し上げます。蛇足ですが、2020年頃、ある教区報に「差別主義と平等主義」という題で連載していました。「司祭の誕生」と「主の晩餐の変遷」が並行していることを論じたものです。ご希望の方は yamanohazakura@gmail.comにご連絡ください。メール添付で送信いたします。

シノドス的、平等主義の教会を夢見つつ‥‥。 (西方の一司祭)

・共に歩む信仰に向けて⑫ 司祭制度のゆくえ(その1)

2023年の7月号からこのコラムに寄稿してきましたが、そのテーマはシノドス関連でした。教会は福音を生きる人々の集団であるべきなので、組織も運営も福音の精神に則ったものでなければならないからです。

これまでのようなヒエラルキー中心、「上から下へ」の一方通行、「司祭中心、信徒は従うのみ」という形は、少なくとも日本ではもう通用しないと思います。司祭も信徒も平等主義に基づいた形に変化しようとしない限り、日本での宣教はほぼ不可能だと思います。私は中高一貫のミッション・スクールで10年間働きましたが、洗礼を受ける人は皆無に近い。教義や組織・制度など見直さないと、福音は生かされないでしょう。

*ギャリー・ウィルスという歴史学者の紹介

今回紹介するのはGarry Wills,”Why Priests? A Failed Tradition”です。試訳で、ギャリー・ウィルスの『なぜ司祭が要るのか?誤った伝統』としておきます。著者はピュリッツァー賞を受賞したこともあるノースウェスタン大学の歴史学名誉教授で、1934年生まれのカトリック信徒です。小さい頃はミサの侍者もしており、神学校にも途中まで入っていましたし、今もイエズス会の尊敬する司祭たちとの関係も持っている人です。一度ネットで検索してみてください。

*本の主張は・・

歴史的に考えて、初期教会に司祭職はありませんでした。その後、集会でパンとブドウ酒を聖別する司祭が、聖別すなわち「パンとブドウ酒」を「キリストの体と血」に聖変化させる能力を持つ存在として特別視されていきました。

しかし初代(または初期)教会で行われていたのはアガペー(愛餐)という食事であり、聖変化したものをいただくことではなかった。聖変化させる人は司祭として特別な存在、「聖なる人」になっていった。

旧約聖書に記された聖所での祭司による祭儀(動物犠牲・いけにえ)とメルキゼデクに関する記述を元にした新約聖書の「ヘブライ人への手紙」―以下、文中では『手紙』とだけ記す―の影響で、イエス・キリストは大祭司とされ、その後継者として、集会の司式者が祭司、つまり神と信徒集団の仲介者になっていき、司祭となった。

このような伝統の展開は誤ったものであり、本来イエスキリストが望んだのは、「平等主義的な信徒の交わり」であり、それが「キリストの体」なのであって、決して「ヒエラルキーや教皇制」といったものではない。ヒエラルキーや教皇制は、キリストと信徒の直接の交わりに不当に介入するものであり、この直接かつ親密な交わりを傷つけるものだということです。

また「最後の晩餐でイエスはエウカリスチアを制定したのか」という問いには、ポール・ブラッドショーの言葉を引いて、答えは「否」であると述べています。

*「祭司」と「司祭」の違いは・・

まず読者の皆さんが迷わないように言葉の定義を明確にしておきます。「祭司」とは神と人々とを仲介する存在で、人々の代わりに動物犠牲などを捧げて祈る人です。祭司がいないと、その宗教は成り立たないことになります。

「司祭」は本来は単なる集会の役務者、奉仕者です。ところが、この名称の者が、カトリック教会では、実質的に「祭司」になって今日に至っています。いくらか「祭司」のニュアンスは弱まってはいますが、根本的には「祭司」だと言えます。

*「祭司なしの運動」から教会は始まった

イエスが復活したあと、初代教会(または初期教会)は、集会を「家」で開いていました。「家の教会」です。中心は共同の食事で、それによってイエスの記念をし、皆で分かち合っていました。また、祈り、賛歌を歌い、困った人を助け(病人の癒しも)など各人の賜物に応じた役割を担いながら集会はなされました。

その中のどこにも「司祭」「祭司」という役割、役務者はありません。『手紙』にもイエス・キリスト自身が最後の大祭司であって、そのあとを継ぐ祭司が必要であるとは書かれていませんし、「パンとブドウ酒を変化させる」ことについても何の記述もありません。

初代教会の精神は「平等主義」であり、それはキリスト自身の意向でもありました。福音書やパウロ書簡などに記されている通りです。またアンチオキアのイグナチウスの手紙や『ディダケー』においても聖変化についての記載はありませんし、司祭も登場しません。アガペー(愛餐)という「共同の食事」が、「一つの祭壇」で信徒皆の一致を祝うこと、すなわち「エウカリスチア(感謝」だったのです。

*聖変化をもたらす人は「聖なる人」になった・・

パンとブドウ酒をキリストの体と血に変える「奇跡」を行なう能力を持つ人、それが司祭(祭司)です。この特別な犠牲(いけにえ」を行なう人が司祭と呼ばれます。ミサの中で「最後の晩餐の言葉」とされる「これは私の体である… これは私の血である…」という言葉を司祭が発することによって、聖変化が起きる、とされます。たとえミサに会衆が参加していない司祭一人のミサでも、司祭の言葉でそのようになると規定されています。

中世盛期のトマス・アクィナスによると、神と人々の仲介者は司祭であるので、旧約時代(旧法)においてだけでなく新約時代(新法)においても、人はキリストに近づくためには、どうしても司祭が必要であるということになります(『神学大全』第3巻26項)。

初代の教会においては司祭はいなかったのですから、男性司祭が「共同の食事」を司式していたわけではない。「共同の食事」を「犠牲、いけにえ」として食していたわけでもない。教会の中に「聖なる人」の階級ができていくことで、今のミサのような理解になっていきました。のちに「聖なる人」の階級は、ある儀式を通して「霊印」を持った人として特別視されていきました。

*エウカリスチアという奇跡をどう理解するか・・

司祭の言葉によって、パンとブドウ酒の実体がキリストの体と血の実体に変化するという奇跡を信じるのが、トマス・アクィナス、またカトリック教会の公式見解となるトリエント公会議の教えであり、第二バチカン公会議後の現代まで続いています。「実体変化説」といいます。

実体が変化するのですから、変化後には「パンとブドウ酒」の実体はもう存在していない。「パンとブドウ酒に見えるけれども、それは実体ではなく属性とか偶有とか言われるものにすぎない」とトマスは強弁します。

それに反対して異説を唱える人たちもいました。9世紀のコルビエのラトラムヌス、11世紀のトウールのべレンガリウス、同じく11世紀のギベール・ド・ノジャンなど。「イエスはエウカリスチアの中に身体的にではなく象徴的に現存しているのであり、信仰を持って受け止めないと効果がない」といった常識的な見解などです。

それらは異端として斥けられ、先に述べましたようにトマスの説だけが正統信仰として、例えば1994年の『カトリック教会のカテキズム』でも「聖別によってパンとブドウ酒はキリストの体と血に実体変化す

る」とされてきました。

*アウグスティヌスはどうだったか・・・

4世紀から5世紀にかけて活躍した教父アウグスティヌスは、エウカリスチアにおけるイエスの実在といわれるものを信じてはいませんでした。ミサの中で変化するのはパンではなく、それを受ける信徒たちであるとはっきりと述べていることをギャリー・ウィルスはアウグスティヌスの著作を引用しながら明らかにします。

例えば「このパンは、お互いの一致をあなたがどのように愛すべきであるかを明示しています。パンはひとつの穀粒から出来るでしょうか、たくさんの穀粒が必要ではないでしょうか?しかしパンとして結合する前は、それぞれの穀粒は孤立していたのです。それらは一緒に粉にひかれた後、水で溶けてひと塊になったのです。小麦の粒はすりつぶされて、水で湿らせないと、パンという新しい物にはなりません。同様に、あなた方も断食や悪霊祓いなどを通してすりつぶす、という準備をしてから、洗礼の水で溶かされてねりことなり、さらに焼かれてパンという新しい物になります。焼く火は塗油で示される聖霊の神秘です。聖霊があなた方に臨み、焼かれて『キリストの体』であるパンになるのです。あなた方の一致がこのように象徴化されています」。

これがエウカリスチアの本当の意味だというのです。

*アウグスティヌスを受け継ぐアンリ・ド・リュバック

そしてこのような見方は実はすでに第二バチカン公会議以前にフランスのイエズス会神学者アンリ・ド・リュバックが主張していたのですが、批判される時期があり、のちに評価されて、指導的な神学者として第二バチカン公会議の神学に影響を及ぼしたとのことです。

ただ、ド・リュバックは面と向かって「実体変化説」を攻撃することはせず、教会は「神の民」であり、それこそが「キリストの体」であるとしました。そしてエウカリスチアは信徒に提示された徴としての「キリストの体」なのだとしました。

*イエスは祭司(司祭)ではない

イエスはラディカルなユダヤ人預言者でした。かつてのイザヤ、エレミヤなどと同様に、彼は神殿等で儀式をつかさどっている体制的な司祭たちに反対しました。「神が望んでいるのは動物犠牲(いけにえ)ではなく正義や憐れみだ」と主張しました。

そのためイエスはサドカイ派、パリサイ派、律法学者、祭司たちから迫害されましたが、そのうち祭司階級が最もイエスを死に追いやった存在です。その祭司制をイエスが弟子たちの中に導入することはないでしょう。

*メルキゼデクから大祭司イエスへ・・

創世記第14章にアブラハムを祝福した「いと高き神の祭司かつサレムの王」メルキゼデクの話があります。また詩編110章4節に「あなたは永遠の祭司メルキゼデク」とあります。メルキゼデクは非常に謎めいた存在ですが、『手紙』ではイエス・キリストは最後の大祭司とされます。旧約時代のレビ系統の祭司の務めとメルキゼデクの話が微妙な形で融合されて、キリストは永遠の大祭司であるとされています。

大祭司であると同時に、罪を贖うために自分の体を「いけにえ」として捧げて血を流し、今は永遠に神の右の座に着いておられる。この神の右の座こそが、神殿の至聖所の垂れ幕の内側であり、キリストのお

陰で私たちも入っていけるところで(『手紙』第6~9章)、私たちの祈りや願いが神に届くことになります。

*『手紙』にエウカリスチアは出てこない・・

それでは『手紙』は新約における「祭壇」はどこにあると言っているのでしょうか。13:10以下にしか祭壇についての記述はなく、そこから類推するとキリストの十字架かキリスト自身が祭壇であろうとトマス・アクィナス等は考えているそうです。しかしながらそこにエウカリスチア、パンとブドウ酒についての記述はありません。そもそも『手紙』のどこにもエウカリスチアについての記述はありません。のちのミサにつながる儀式、祭儀について記述は皆無です。

*イエス以降、いけにえも祭司も不要である

『手紙』ではイエスの死をただ一度限りの永遠の「いけにえ」と言っていますので、その後の「いけにえ」はもはや必要ではありません。なので、いけにえを捧げる祭司も不要です。

イエスは最後の祭司なのです。したがって、彼に続く祭司制度が必要である、とは書いていません。なぜなら彼は一度限りで完全な贖いを成し遂げたからです。

そもそも神はいけにえを求めはしないし、必要としません。真の神は人間からの贈り物や祈りで動かされることはない。罪人がいたとしても、その身代わり、代償として、誰かの死を神は必要としていません。旧約時代、神殿祭儀(動物犠牲)だけが人間にとって唯一の贖罪の方法だったと考えることはできません。特に預言者たちの思想では一人一人の「悔い改め、打ち砕かれた心」こそが必要な贖罪でした。

(「その2」に続く)

(西方のある司祭)

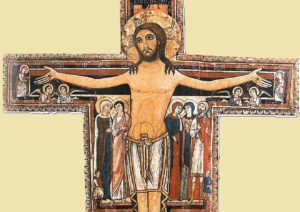

・パトモスの風 ⑥ サン・ダミアーノの十字架と出会ったアッシジの聖フランシスコと馬小屋

クリスマスに初めてご降誕場面の馬小屋を飾ったのは、アッシジの聖フランシスコだということを、私は最近になって知りました。フランシスコは、1223年のクリスマス・イブにイタリアのグレッチョ村で

、イエス・キリストが貧しい馬小屋で生まれた様子を再現したそうです。

フランシスコにとって、このように誕生した神の幼子であるキリストと、十字架に付けられ死んで復活されたキリスト、そしてご聖体にこもって私たちと共におられるキリストは、その貧しさ、神が人とな

った、という貧しさの真の意味を悟らせる重要なテーマになっていったようです。神が命そのものを人に示しておられるのです。フランシスコが自然のどの部分にも創造主の愛を見出したのは、そこかしこに

神が望まれた命があって、その命が神の愛を現しているからです。命はすべて生きていることで神に栄光を帰しています。

それを私たちが知ることができるのは、神の子が人となって地上に生まれ、御言葉を語られたからでした。サン・ダミアーノの十字架と出会ったフランシスコは、その悟りに抗うことができませんでした。

彼は自分が知った真理を、見て見ぬふりをして通り過ぎることができなかったのです。彼が受け取った真理は、貧しい馬小屋から始まりました。イエスが誕生し、3人がそろってやっと聖家族となったこの

時と場所の意味に、フランシスコは気付いたのです。

サン・ダミアーノの十字架に描かれた世界には、過去と現在そして未来が浮き上がって見えます。そこには、時間とは、ただ流れるものというだけではなく、関係を表すものでもあるという何かが隠されています。フランシスコは、それを受け取り、当時、教皇の権威が絶頂期を迎え、政治的な影響力を強めたローマ・カトリックの世界観の中で、ただただ悟ったことを生きて、自分が授かったその悟りを人々に伝えようとしたのだと思います。

フランシスコが生きた時代は、教会内部や社会の変化に呼応して、托鉢修道会が頭角を現し始めた時代でした。しかし、サン・ダミアーノの十字架から悟りを得たフランシスコは、簡単にその波に乗ることができなかったのではないでしょうか。それは彼が時間に関係性を見出すことができたからに違いありません。すべては、貧しい馬小屋から始まったのです。

イエスが誕生し、3人がそろった聖家族のその時と場所は、福音書に見られる暗示や示唆によって、ヨハネ福音書の十字架のそばに立った人々の場面につながり(ヨハネ福音書19章25~27参照)、サン・ダミアーノの十字架に反映されています。

そこには、イエスの母と愛する弟子、そして十字架上のイエスを挟んで、マグダラのマリアとクロパの妻が描かれています。「十字架上のイエスを挟んで」という記述は福音書にはありませんが、視覚的に描かれたものの強みがあるのです。それはイエスと使徒たちが最期の食卓を囲んで座ったイメージを思い起こす重要な表現です。

ヨハネ福音書は、十字架上のイエスが、母と愛する弟子を親子の絆で結んだことを伝えています(19章26~27節参照)。前晩にイエスは、使徒たちの前でご聖体を制定し、その御業と共に「私の記念として

このように行いなさい」という言葉によって、使徒たちに新約の司祭職を与えました。イエスの母は、そのことの公のしるしとなったと考えられます。この秘跡がイエスによって確かに使徒たちに授けられ

たと、教会は迫害の中でも信者だけに分かるように伝え、福音書はその保証になったのです。

新約の司祭たちは、男性でありながら、御聖体が生まれるためにイエスの母のように聖霊の力に覆われるのだと思います。彼らは御聖体の誕生をイエスの名によって御父に願い、与えられ、喜びで満たされ

る者になるのです(ヨハネ福音書16章20~24節参照)。司祭職の使命は、胎児を身ごもる女性が人の命に関わるのと同じように、ご聖体の命に関わる使命です。神があるようにと望まれ、女性から生まれ出

る人の命のために、「私はある」と言われた神が、聖霊によって新約の司祭職を授かった男性から生まれ出て、御聖体として人の命に仕えることを望まれたのです。神は、貧しさの極みにおられます。

イエスの母を自分の家に引き取って、親子の絆を承諾したことを証しした使徒は、受肉の神秘を受け取ったイエスの母の権威の正当な相続者となりました。イエスの母の権威とは、「聖霊があなたに降り、

いと高き方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる」(ルカ福音書1章35節)という天使の言葉が実現したことにあります。祭壇の前で司祭にも確かにこの天使の言葉が実

現しています。ですから、そこで「生まれる子」、ご聖体は、「聖なる者、神の子と呼ばれる」のです。

十字架上でイエスご自身は最期の場面を迎えていました。マグダラのマリアとクロパの妻マリアは、その成り行きをすべて目撃しました。愛する弟子と呼ばれた使徒の名は隠されていました。一方で、ヨハ

ネ福音書にイエスの母の名はありませんが、その名は間違いなくマリアでした。そこで、イエスの母と親子の契りを結んだ使徒は、「マリアの子」となったのです。このように、イエスが言われた「私の教

会」(マタイ福音書16章18節)は、3人のマリアとして誕生することになりました。

アッシジの聖フランシスコは、自身の視覚を捉えたサン・ダミアーノの十字架から受けたインスピレーションをその後の行動につなげていきました。彼は、イエスの十字架のそばに誕生した教会の召命をどのように受け取ったでしょうか。これからも、少しずつ追っていけたらと思います。

(横浜教区信徒 Maria K. M)

・愛ある船旅への幻想曲(58)高齢の方々が参加する”シノドス”勉強会で”学んだ”ことは…

今年も待降節が始まりました。

2025年12月、“教会”

9月以降、『シノドス』についての“勉強会”(?)

『シノドス』勉強会(?)

「昔に教えられたことを今まで守ってきた。「シノドス流の教会」(公式文書の原文にはない、華道か茶道になぞらえたつもりか、日本の教会”独自”のふざけた命名だが)と言われても、これまでの教えを今切り替えることは難しい… 例えば、 『神父を神と思え』『カトリック以外の宗教は邪教だ』『神社の鳥居をくぐってはいけない』等々」。

この言い伝え?教え?

「教会にとって何が一番大切なのか」「信者は何を学び、自分自身の信仰に活かさねばならないのか」「なぜ、信徒は主日のミサに与らねばならないのか」-この問いの答えは今どこにあるのだろう。

ミサで、主日の福音説教らしきものはなく、説教台から一方的な愚痴を延々と喋り、

以前、ある司教が講演で「自分に合った司祭を見つけなさい」

教会の問題は山積みであるが故に、昨年の世界代表司教会議(シノドス)第16回通常総会は、信者全てに開放されていたと私は思っている。しかし、フランシスコ教皇が始められ、4年目の”シノドスの道”は、大多数の信者にとって、何の興味もなく、

考えてみると、

”シノドスの道”もポーズだけの呼び掛けで終わらないことを願ってはいるが、

(西の憂うるパヴァーヌ)

・神様からの贈り物㉘ 「恩師が一筆箋でつないでくれた絆」

毎年欠かさず学園オリジナルのクリスマスカードを送ってくださる先生がいた。私は、今もその先生と文通をしている。

***

学校での私は、なんでも頑張る”優等生”だった。しかし、能力以上の期待に応えすぎてしまい、高校2年の秋ごろから学校生活が辛くなった。3年に進級してからは、精神的な疲労に加え、薬の副作用も強く、登校そのものが厳しくなった。

休んだ日には、必ず、母から「今日はどうして行かなかったの?」と聞かれた。母が柔らかい口調を心がけているのは分かったが、態度や空気から、苛立ちやあせりがにじみ出ていた。そんなわけで、あの頃は、家にも居場所がなかった。

唯一ほっとできる場所は、保健室だった。養護教諭は事情を分かっていたので、いつもすぐにベッドへ案内してくれた。そして、しばらく眠ると、肩の辺りを「とんとん」と叩かれた。ぼんやり目を開けると、担任の先生の顔が見えた。「よく頑張ってきましたね」。私はうなずくことしかできず、また副作用の眠りに落ちた。こんなふうに、恩師は、私が登校できた日には必ず保健室に来て、声をかけてくれた。

また、毎月初めに、学校のお知らせと先生の一筆箋の入ったお手紙が速達で届いた。万年筆で書かれた文字は、やわらかい形で達筆で、先生の人柄そのものだった。先生の一筆箋に印刷された花は、季節によって変わることに気づいた。

そこから、20年以上にわたる長い長い文通が始まった。先生は、どんなに忙しくても、必ずお返事をくださった。見捨てることなく、つながり続けてくださった。その後、私が学校を離れ、引越で何度も住所の変更があったが、その度に、先生に転居先の住所を伝え、文通は続いた。どこへ行っても、郵便受けに、あの柔らかく整った文字の書かれた封筒を見つけると、肩の力がふっと抜け、頬が緩んだ。そうやって、私は人を信頼するための軸を少しずつ太くした。

私が、一筆箋に添えられた学校のお知らせを受け取っていたあの頃から、ずっと、先生は『人生の師』だ。

***

教育は、すぐに結果がでる分野ではない。簡単に数値で出せるようなものでもないので、必要性や素晴らしさを広げたい時、もどかしい思いをする。けれども、一人ひとりを大切にする教育は、カトリック精神が基盤にある母校ならではの強みだ。私という生徒に対して、『あなたは、世界に一人だけの大切な人間ですよ』というメッセージを送り続けてくださった教師がいることを、ここに書き留めておきたい。

メリー・クリスマス!!

(東京教区信徒・三品麻衣)

・カトリック精神を広める㉔ 勧めたい本紹介・7・チャールズ・ディケンズ著「クリスマス・キャロル」

クリスマスと言えば、ヴィクトリア朝時代を代表するイギリスの小説家、チャールズ・ディケンズの「クリスマス・キャロル」(村岡花子訳、新潮文庫など)があまり

小説では、クリスマス・イブの夜、ケチケチの守銭奴スクルージのもとに、亡くなったスクルージの同僚、鎖を引きずったマーレイの亡

マーレイの亡霊が現れる最初の出だしの言葉が面白い。Old Marley was as dead as a door-nail(老人マーレイはドア釘のように死んでいた)。

この小説は、ディケンズが困窮している時期に起死回生を狙

「クリスマス・キャロル」は、英国発の産業革命のただ中、貧富の差が大きくなり、追

(横浜教区信徒 森川海守=もりかわうみまもる)(HP:https://mori27.com X:https://x.com/UMImamoruken)

・Sr.阿部の「乃木坂の修道院から」⑱女子パウロ会は本を通じた福音宣教に挑戦を続ける!

「読ませたくない本、汚い本を売るのは嫌だ」と、

そう決心して書店を開き、営業している方に出会ったことがあり

「シスターのパウロ書店には、読みたい本がずらっと並んでいて探さなくても良いですね」

ところで、タイに派遣されタイ語を学びながら、

「

」

確かにタイ人はあまり読書が好きじゃない、むしろ視聴覚。

「聖書漫画」

当時、既にマルチメディア、

スマホ、ウェブ、電子ブック、

(阿部羊子=あべ・ようこ=聖パウロ女子修道会会員)

(読者投稿)司祭の不祥事が後を絶たないのは、カトリック教会に「自己修正メカニズム」が存在しないから

教会の司祭による不祥事等、いまだに後を絶たない。何故なのか?

残念ながら、カトリック教会にはそれらを有してい

この際、カトリック教会は長きにわたり、「司祭至上主義・司祭中

じゃあ、プロテスタント教会はどうか、と言った事が出てくる。プロ

結論を言えば、「司祭がどんな不祥事を犯そうが、『教会』は正しく

しかし、その組織の内に「自己点検・自己批判」を有さない組織は当然、

教会は「希望」云々を言うが、「改革」が無ければ、それは「絵に描

(東京教区信徒 纐纈康兵)

・神様からの贈り物㉗ 「祖母との思い出ー相手の信仰を尊重する」

『相手が信じるものを、自分が信じるものと同じように尊重する』という姿勢を教わったのは、母校のシスターたちだった。私たちは修学旅行で厳島神社へ行くのだが、「引率のシスターはどうするのだろう?」と気になっていたが、先輩方に聞いたところ、シスターも厳島神社へ一緒にお参りをして、「深くお辞儀をしていた」と聞いた。

シスターに倣い、私も、祖父母を思い出す時は、彼らが信じていた仏教の作法を尊重している。それを咎めるほど、神様は冷たい方ではないと思っている。

*****

祖母が幼かった頃、一日の始まりには必ずお寺の床を雑巾がけをしたそうだ。「ちゃこ(祖母の名前)が掃除をしたところは、なめるようにきれいだね」と言ってもらえるのが嬉しかったらしい。

祖母の家へ遊びに行くと、孫である私たちに「まず、仏様にご挨拶しなさいね」と言って、必ず仏壇へ行かせた。私たちは小さな手で恐る恐る線香を立て、おりんを鳴らし、「南無阿弥陀仏」と唱えた。背が届かないうちは、祖母や叔父に抱いてもらいながら手を合わせたのも、よい思い出だ。また、祖母の家に泊まると、朝一番に炊きたてのご飯をまず仏様にあげ、榊の水を替えたりする様子を見た。信仰がごくありふれた日常の中にあった。

そんなふうに信仰を大事にする祖母の明るい笑い声が大好きだったし、「まいちゃんや」と呼び掛ける声は、もっと好きだった。おそろいのシャワーキャップでお風呂に入ったり、布団に寝転んで本を読んでもらったり、たくさんお世話をしてもらった。

しかし、いつ頃からだろうか。祖母が丁寧に染めていた髪を染めなくなった。病院へ通うことが多くなり、飲む薬も増えた。家にはヘルパーさんが来るようになり、買い物も一人で行かなくなった。私を「まいちゃん」と呼ぶことも、甲斐甲斐しく構ってくれることも、なくなった。仏様にご飯をあげることもなくなり、榊はいつの間にか飾られなくなっていた。

そんな祖母が亡くなった、と聞いた時は、実感がわかなかった。夢を見ているようだったし、「まだ祖母は生きている」と信じていたくらいだった。実感はわかなくとも、体は悲しんでいた。しばらくは、食事が美味しいとは思えなかったし、なんとなく眠れない日が続いた。

その後、私は、仏教のやり方に従って、お彼岸には、祖父母のために、お花を供えることにした。同時に、私自身の悲しみを癒すために、主の祈りとアヴェ・マリアの祈りを唱えた。

*****

誰かの死に立ち会う時、「カトリック信者になって、心底良かった」と思う。愛する人が亡くなり、悲しみにうちひしがれ、私たちは、それでも前を見て生きなければならない。そんな時、「愛する人は、今神様のところにいる。一番良いところへ行った」と思うと、ほっとするような気持ちになる。「私はイエス様を信じていて良かった!」と思えた。

「祖母が極楽浄土で幸せでありますように」と願いながら、「神様、私と祖母が天国で再会できますように」と祈る私がいる。矛盾しているけれど、私は祖母の信仰を尊重したい。私もそうしてほしいから。

(東京教区信徒・三品麻衣)