アーカイブ

「余白の想い」②姦淫の女とイエス(ヨハネ福音書8章1~11)「正統的キリスト教」の教えは「強者の論理」ではなかったか

以下に記すことは、現代聖書学の見解である。当方、このコラムで、荒井献氏の著作「イエス・キリストの言葉」を用いた。ただ、この箇所を論ずるにはあまりにも複雑であると同時に問題が多岐にわたる故、簡略的に記すことを了承されたい。

この物語の最後「これからは、もう罪を犯してはいけない」。この箇所には( )が付けられ、後代の加筆と見られているが年代的に古く重要である箇所を示す、と「共同訳聖書」の凡例にある。問題は、この最後の部分が、イエスが本当に語られた言葉かどうか、ということだ。ただし、この箇所、「姦淫の女」の物語は、元来、ヨハネ福音書にはなかったといわれる。紆余曲折を経て、4世紀にこの箇所がヨハネ福音書に採用された。

そもそもこの物語の中で「姦淫の女」は、本当に悔い改めを必要とする「罪人」とみなされていたのであろうか。カトリック聖書学者によれば、イエスが、この女に「行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならない」と言われたのは、「悔い改めを求め、罪に陥った女を憐れみ、赦した」から。この文言は、いわば条件付きの言葉である。これが教会における一般的解釈であろう。だが、数多くの写本研究からこうした赦しを求める文は古い写本には無かった、とされている。

イエスにとって、この女を罪に定める考えは毛頭なく、「私もあなたを罪に定めない。行きなさい」で終わっていたのである。この言葉から理解するなら、イエスは「姦淫の女」を「悔い改め」を必要とする「罪人」とは見ていない。イエスは彼女を絶対的に無条件で受け入れた、と言えるだろう。

イエスが「新約聖書」において、人を積極的に「罪人」としたであろうか、と思い返すことが肝要である。「姦淫の女」に対してイエスは「罪の赦し」を与えたのではなく、「無条件」な「全人的な解放」をされた、と見なすことできるであろう。

ここで、我々は「正統的キリスト教」の信仰告白、使徒信条、神学、教義と教理は皆、「強者」の側にいる「キリスト者」により作り上げられてきた「強者の論理」の教えではないか、と問い直す必要がある。

次のことを記してこのコラムを終えたい。

どれほど歴史を通して培われてきた強固な神学や教理・信条であってもそれを「絶対化」せず、その信仰と神学を基盤にする宗教の在り方が「イエスの福音を生きる生き方」と乖離しているならば、そのことにも「否」と言うべきであろう… 更に、ヴァチカンに於いて、黙想を指導するエリク・ヴァーデン司教の言葉を引用しておく。『それはアブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわちキリスト・イエスにおいて憐れみ深い御子となられた神を、哲学における不動の動者とは一線を画すものです。(底本:荒井献「イエス・キリストの言葉」岩波書店・2011)

(東京教区信徒 纐纈康兵)

「愛ある船旅への幻想曲」(61) 第二バチカン公会議…教会に真摯に向き合い、社会の流れに沿った意見を熱く語る指導者が必要

春、日本では新しい一年の始まりだ。カトリック教会も人事異動が発表され、

2007年に故森一弘司教が発行された本『

「憲法改正の問題、靖国神社参拝問題など、

約20年前に森司教が危惧し語っておられた状態が今まさしく日本

私は、

ミサの中心は何なのか、カトリック教会の中心は何なのか。どれだけのカトリック信者がキリスト教を正しく理解しているのだ

キリスト教の歴史を知らずしてカトリック宗教を語ることはできず、

以下は、森司教の『結び』からの抜粋。

「じっくり考えれば、権利の背後には、

(西の憂うるパヴァーヌ)

「パトモスの風」 ⑨今年を「聖フランシスコ年」とされたレオ14世教皇に感謝!

レオ14世教皇様が、2026年1月10日から2027年1月10日までを、聖フランシスコ没後800年を記念する「聖フランシスコ年」とされた、という発表を知った時、私は心から感謝しました。私が「サン・ダミアーノの十字架」と出会い、アッシジの聖フランシスコについて知る機会を得たのは、神さまからのものだったのだと感じられたからです。そして、それまで持ち続けたヨハネ福音書と黙示録への思いがここにあったように思えました。

そこで、これまで、「サン・ダミアーノの十字架」には、なぜヨハネ福音書と黙示録のテーマが描かれているのか、また、作者はなぜ、キリスト者の都をローマに置くことや、聖フランシスコの登場を預言するような人物を描き残したのか、などを追いかけてきことを、これからも続けていけたらと願っています。

ヨハネ福音書は、洗礼者ヨハネが、「光について証しをするため、また、すべての人が彼によって信じる者となるため」(ヨハネ福音書1章 7節)に遣わされた、と書いています。そして、「彼は光ではなく、まことの光があった。その光は世に来て、すべての人を照らすのである」(1章8~9節)とあります。しかしそれに続く、「言は世にあった。世は言によって成ったが、世は言を認めなかった。言は自分のところへ来たが、民は言を受け入れなかった」(1章10~11節)という句を見ると、その落差に驚かされます。

「世は言によって成った」とあるのは、このように書かれた理由を、創世記に探すように示唆しているのです。前回2月号のコラムで書かせていただきましたように、ここでも、創世記の「蛇」を、初めの女と男の間に発現した「人間の情報」であると捉えて考えてみる必要があります。

初めの男と女が、神が食べることを禁じた「善悪の知識の木」の実を取って食べた後、「取って食べてはいけないと命じておいた木から食べたのか」(創世記3章11節)と問いただした神に、アダムは「あなたが私と共にいるようにと与えてくださった妻、その妻が木から取ってくれたので、私は食べたのです」(3章12節)と答えました。自分が神の命令に背いた原因を、神に帰したのです。このことは、彼が、この時、「神への敵意」を持っていたことを表しています。

一方「女」は、「蛇がだましたのです。それで私は食べたのです」(3章13節)と、その理由をありのままに答えました。そこには、二人の間に発生した「人間の情報」を、どう取り込んで自分の知識にしたかの違いがあったと見ることができます。

神は、人間の情報が他の生き物の中で最も呪われるものだ、と言われ、「お前と女、お前の子孫と女の子孫との間に/私は敵意を置く。/彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く」(3章15節)と言われました。「私は敵意を置く」という御言葉は、まず「お前と女」、すなわち人間の情報と「女」の間に、次いで、「お前の子孫と女の子孫との間に」置かれました。神は、この御言葉が遺伝によってすべての人に継承されるようにしたのです。この時すでに、全人類の命が女性の胎に託されていたからです。

神は、この御言葉を、アダムと人間の情報との間に置きませんでした。それは、「神への敵意」を先にもっていたアダムに「私は敵意を置く」という御言葉を与えれば、その葛藤に彼が苦しむからです。しかし、彼の知識となった「神への敵意」は、彼だけにとどまらず、子孫にも伝わっていきました。だからヨハネ福音書にあるように、世は「言」を認めなかったし、民も「言」を受け入れなかったということが起きるのです。

だからこそ、「彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く」と言われた神の言葉に希望がありました。それは、やがて御言葉が人となって生まれ、人に「人間の情報」を区別することを教えることで、その頭を砕き、「お前は彼のかかとを砕く」と言われた出来事を、神の計画が成し遂げられることにつなげてしまう、という希望です。これらの事に注意を向けながら、さらに続くヨハネ福音書の次の言葉を読むと、何かが、もっとはっきりしてくる気がします。

「しかし、言は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる権能を与えた。この人々は、血によらず、肉の欲によらず、人の欲にもよらず、神によって生まれたのである。言は肉となって、私たちの間に宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた」(ヨハネ福音書1章12~14節)。

(横浜教区信徒 Maria K. M.)

・ カトリック精神を広める㉗ 勧めたい本紹介・10 アレッシオ・パレンテ神父著「煉獄の霊魂は叫ぶ!『ピオ神父、万才!』

今回お勧めしたい本は、 「煉獄の霊魂は叫ぶ!『ピオ神父、万才!』-天国と地獄の狭間」(アレッシオ・パレンテ神父著、甲斐睦興訳、 1995年11月20日初版、近代文藝社)だ。

聖ピオ神父は、イエス・キリストと同じ手、足、脇腹に十字架上で

ピオ神父は、1887年5月25日に南イタリアカンパニア州の農

23歳でカプチ

ピオ神父は、哀れな罪人や煉獄の魂のために、主に自分を捧げたい

死後には

本書によれば、プロテスタントでは煉獄は単なる迷信と考えている

「夜中、部屋で祈っている最中に、修道院の扉が閉まったままなのに

イギリスのロンドンでは、ピオ神父は1月の「憂鬱とストレス

(横浜教区信徒・森川海守=もりかわ・うみまもる=X:https://x.com/UMImamoruken)

・「神様がくれた贈り物」㉛宣教のヒント〜人を説得するのではなく、納得するのを待ちながら、祈ること

目に見えるものだけを信じる人たちに、「神は、本当に存在するのか? 証拠があるなら、見せてほしい」と言われると、困ってしまう。また、「祈ったら、なんでも叶えてくれるんでしょう?」と聞かれたときも、返す言葉がなくなってしまう。

私としては、「私が、今、ここに生かされていること自体、神様がいらっしゃる証拠なのよ」と思いつつも、結局、言わずにそのまま黙ってしまう。その人を説得できる材料を、私は持っていないからだ。

***

私のひとつ年上の先輩に、家族みんながカトリック信者、という方がいた。にこにこした笑顔が印象的で、みんながやりたくないことでも、率先して引き受ける人だった。学校生活でも、他の生徒たちとの違いはなく、先輩のおうちにお邪魔するまでは、本当に信者なのか、半信半疑だった。

18歳だった私が、家族とうまくいかず、もう家に帰りたくなかったあの日、その先輩のご自宅に泊まらせていただいた。夜遅い時間だったのに、先輩のお母様が、温かく迎えてくださり、「一番年下のあなたに、一番かわいいカップを、お渡ししましょうね」と、暖かい紅茶を出してくださった。きゅっと縮まっていた体から、ふぅっと力が抜けた。お母様が「私は先に、休みますね」とおっしゃり、寝室に戻られた後、時計を見たら、もうすぐ午前1時という時刻だった。

その時に、部屋の奥に気になるものがあった。それは、高い位置に置かれた学校で見たことがあるような少し大きめのサイズの聖母像だった。「こんなふうに、家の高い位置からマリア様が見守っておられることを、毎日感じながら生活しているのか」と、未信者だった私の心に深く残った。

翌朝は、お父様と朝食をご一緒させていただいた。「よく眠れたみたいだね」と、穏やかに迎えてくださった。朝食後、部屋に戻ると、先輩は、私の話を聞いてくれた。そして、自分自身の悩みも赤裸々に話してくれた。

こんなふうに、先輩だけでなく、御家族からも「たった一人の私」として大切にされた時、「神がいるんだ!」と納得した。「いる」と口で説得されても、信じることはなかっただろう。

***

私たちができる宣教のヒントは、ここにあるのかもしれない。神の存在を、説得するのではなく、その人が納得するまで、祈って待つ―そうしていれば、きっと導いてくださるはずだ。

(東京教区信徒・三品麻衣)

・「愛ある船旅への幻想曲」(60)「頭で考えるだけの宗教」では、社会との共存は難しい

・Sr.阿部の「乃木坂の修道院から」㉑タイ北部の山奥の村で村民89人の洗礼式、アジアの仲間に福音を伝える使命を痛感した

タイ北部メチェム県の山奥、最高峰ドイ•インタノン(2590

長崎コレジオ神学生の体験学習ボランティアの現地コーディネート

土台の土掘

夕方は子供たちと遊んで、楽しいひと時、オルティ(水浴び、つまりシ

その年は長崎コレジオの尾高修一神父さまが同伴され、毎日、日本語、タ

カトリック村のはずなのに、聖体拝領する人が少ないので、「告白し

未完成の聖堂の床にビニールシートを敷き、屋根の梁越しの

式後は、大きな黒豚を屠って村中でご馳走してお祝い、村長さん

そのような村長さんの言葉を聞いて、私はハッと「アジアの仲間

福音の味を噛み締め、口ずさみながら巡礼宣教人生を喜んで歩み続

(阿部羊子=あべ・ようこ=聖パウロ女子修道会会員)

・「パトモスの風」⑧ヨハネ福音記者が「光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった」と書いたのは、その体験があったから

今回は、ちょっと横道にそれてしまいますが、前回、ヨハネ福音書1章の「光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった」(ヨハネ福音書1章 5節)とある「闇」とは、人間の情報や知識のことです、と

書いたことについて、少しお話ししたいと思います。

このコラムで初めのころにお書きしましたが、アッシジの聖フランシスコが出会った「サン・ダミアーノの十字架」の作者は、十字架像の上部に、一人の男性がボタンの付いた筒のようなものを持って、下から手を差し伸べているイエス・キリストに渡そうとしている様子を描きました。

私は、それはまさしく黙示録の「七つの封印がしてあった」(ヨハネの黙示録5章1節)巻物に違いない、と思いました。この十字架像の中心テーマは、ヨハネ福音書の十字架の下の場面ですので、サン・ダミアーノの十字架に、「ヨハネ福音書と黙示録の相が現れている」ことに、フランシスコも気付いたに違いありません。

『アシジの聖フランシスコの小品集』(庄司篤訳、1988年、聖母の騎士社)の第一章「訓戒の言葉」の最初のテーマ、「主の御体」を読むと、フランシスコが、ヨハネ福音書から御父の愛とご聖体についての特別な理解を得ていたことが見えます。

一方、同じ「訓戒の言葉」の第2のテーマ、「我意の悪」では、創世記の「善悪の知識の木」へとその関心が向いています。フランシスコは、ヨハネの黙示録もよく読んでいたと思います。そして、黙示録の「竜」と創世記の「蛇」について考察したかもしれません。しかし、800年も前の彼の時代、それが何かを知るための手がかりは乏しかったでしょう。

黙示録の「竜」は、「巨大な竜、いにしえの蛇、悪魔ともサタンとも呼ばれる者、全人類を惑わす者」(12章9節)、「悪魔でありサタンである竜、すなわち、いにしえの蛇」(20章2節)と表現されていて、それが創世記3章の「蛇」とつながります。黙示録の「巨大な竜」は、「いにしえの蛇」、すなわち創世記の「蛇」がまるで進化したかのようです。

創世記の「蛇」が何であるかは、初めの「人」から女と男が創造された後、二人の間に、情報が発現した、と考えると合点がいきます。生き物は皆、複数になれば同種の個体間で情報を共有し、種の保存に最

適化しようとして進化するようになります。人間も同じですが、人間の間に発生した情報は、他の生き物とは比較できないほど急速に発達したと思います。2500年以上も前に書かれたといわれる創世記が、人間の情報を「蛇」にたとえて、他者として捉えたセンスにはすごいものがあります。

創世記3章に描かれた初めの女と「蛇」の対話が、人が情報を知識として取り込んでいく様子、と捉えると(創世記3章1~9節参照)、初めの「女」に起こったその現象は、人と競合する知性、AIと格闘する現在の私たちには、身につまされる体験ではないでしょうか。

AIと関わる私たちの中には、実在感が曖昧になって、それが「命を持った相手」であるかのように錯覚し、依存する人々もいる、と聞きます。創世記の初めの女と男も、それぞれが日常的に得た情報を共有するうちに、神が食べることを禁じた木の実についての彼らの記憶が、次のように曖昧になっていきました。

神は、園の中央に命の木と善悪の知識の木を生えさせられたのですが、「園のどの木からでも取って食べなさい。ただ、善悪の知識の木からは、取って食べてはいけない。取って食べると必ず死ぬことになる」(2章16~17節)と人に命じました。しかし、女のイメージは、園の木の実を食べることはできるが、「ただ、園の中央にある木の実は、取って食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと、神は言われた」(3章3節)いうものでした。神の言葉に人間の情報が混入して、彼女の知識は当初の神の命令とは違ってしまいました。

この違いの中で、女の脳裏に、神の命令に対して、「神は本当に、園のどの木からも取って食べてはいけないと言ったのか・・」という疑惑が生まれました。それは、「私たちは、園の木の実を食べることができる…」という知識との間で行ったり来たりしたことでしょう。「でも、ただ、園の中央にある木の実は、取って食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと、神は言われた…」と思い返しました。

ここで、死を体験したことも見たこともない若者であれば、「死んではいけない」を「決して死ぬことはない」にひっくりかえすことは簡単です(3章1~4節参照)。さらに、「それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを、神は知っているのだ」(3章5節)と後付けでその理由を思いつくに至ると、彼女には別の現実が見えてきます。

「女が見ると、その木は食べるに良く、目には美しく、また、賢くなるというその木は好ましく思われた。彼女は実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えた。そこで彼も食べた」(3章6節)と書かれています。

二人の間で交わされた情報が、女の記憶により強く印象付けられたのは自明のことでした。神による人の創造に参与し、他者の命のために働く胎を授けられた女性は、常に他者の存在を本能的に意識してい

るところがあります。そこで、コミュニケーション能力が高く、ストーリーを共有することに長けています。

今では男女の差異は感じられませんが、人類が歴史を生き延びて今日のような発展を遂げた理由がそこにある、と言われているところです。人類はストーリーを共有することによって大規模協力を可能にしてきたのです。

イエスが洗礼者ヨハネから水で洗礼を受けられた後、共観福音書は、イエスが「悪魔から試みを受けるため、霊に導かれて荒れ野に行かれた」(マタイ福音書4章1節)という場面をそろって記載しています。当時は、まだ情報という言葉も概念もなかったと思いますが、神であるイエスは、創世記の場面と同じように、悪魔(サタン)を他者として捉え、それが人間の情報であることを知らせ、それと対峙する模範を私たちに示されたのではないでしょうか。

神であっても人の肉体を持つイエスも、この世に生まれたときから、さまざまな情報に接していたと思います。しかしイエスの記憶の中で、人間の情報が取り込まれて彼の知識となっていたとしても、ご自身

が携えて来られた御父の御心とは完全に区別されていたことが、荒れ野の場面の対話から分かります。

福音書は、イエスが多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっている、と弟子たちに打ち明け始められた時、ペトロがイエスを脇へお連れして諫め始めた、と書いています。するとイエスは振り向いてペトロに、「サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者だ。神のことを思わず、人のことを思っている」(マタイ福音書16章23節)とお叱りになったとあります。「人のこと」とは人間の情報のことです。

イエスは、御言葉を受け入れイエスの名を信じる弟子たちが、ご自身の言葉と人間の情報とを区別するように、格別に配慮し、訓練しておられたのではないでしょうか。ヨハネ福音記者が「光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった」と書いたのは、その体験があったからこそであり、その体験を共有する方法を、未来の信者たちのためにイエスが残さなかったはずはない―私はそう確信します。

(横浜教区信徒 Maria K. M.)

・「余白の想い」① イエスを教会の中に閉じ込め、古臭い言葉を使い続けていれば、キリスト教は滅ぶ

今回取り上げる司祭は、私より一回り年上で、ある修道会に所属し、その修道会

彼は終戦直後、貨物船に乗り、スエズ運河経由でヨーロッパに渡り

それはさておき、彼のグレゴリアン大学での

この「エゴイズム」と言う言葉を「原罪」に適応した最初の人は、ユダヤ教の哲学

ここからは、私のあくまでも個人的な見解だが、「原罪」か

ある時、私の自宅前に数人の若者たち、中学生、高校生が何か円陣の

私が言いたかったのは、「神は、空高く、天上にいるのではなく、むしろ私た

私たちは「原罪」というレンズを作り、それを通してイエスを見てき

この「原罪」に関して、カトリック教会もプロテスタント教会も共

その真面目な態度は称賛に値し、感心はするが、それは

伝統的キリスト教は、頑丈に出来た教会の中にイエスを閉じ込めてき

このコラムは以下の言葉を記して、ひとまず終わりとしたい。

あまりに

(東京教区信徒 纐纈康兵)

・「神様がくれた贈り物」㉚「日本に生まれたからこそ、カトリックの信仰に導かれたのかもしれない」

私がカトリックの洗礼を受けると決め、それを祖父母たちに報告する時、とても緊張したのを覚えている。それに対して、祖母は、宗教に対する考えを、私にこんなふうに話した。

「頂上は同じなんだと思う。ただ、みんな同じ山をちがう道から登っているだけだから。おじいちゃんも、おばあちゃんも、『キリスト教も、仏教も、その他の宗教も、同じ頂上を目指していると思う』ってよく話すのよ」。

それを聞いた私は、安堵した。許してもらわなければならない事柄ではないものの、私が信じるものを肯定してもらえたことが、とても嬉しかった。

祖父母の家に泊まり掛けで遊びに行った日を思い出すと、二人は、朝起きてパジャマから服へ着替えると、神棚に向かって、頭を下げ、柏手を叩いた。そして、お土産に持ってきたお菓子を「まずは、仏さんにあげましょうね」と仏壇に供えた。散歩をした時には、道端のお地蔵さんに、そっと手を合わせていた。

これらのことを、特別なこととして感じたり考えたことは無かった。ごく当たり前の一日として記憶している。

***

約20年ほど前に、受洗の恵みに与り、朝起きて、十字を切ってから、一日を始めたり、食事の前に祈ったり、眠れない時に、ロザリオの珠をひとつひとつ数えたり……これらのことが、比較的すんなり私の身についたのは、祖父母が大いなる存在への敬意を示す様子が、ごく自然に生活の中に取り込まれていたからだ、と感じる。

*****

日本の人口のうちカトリック信者は0.3%くらいしかいないらしい。また、多くの人が特定の信仰を持たない。その一方で、無神論者は少ない印象がある。日本においての信仰とは、特定の何かを信じてその教えの通りに動くことではなく、生活の中に溶け込んだ習慣のようなものに見える。日本には、霊性を感じたり信じる土壌が整っているように感じる。

そう考えると、私が日本で生まれ育ったからこそ、カトリックの信仰に導かれたのかもしれない。主のなさることは、とても不思議で、素晴らしい!

(東京教区信徒・三品麻衣)

・「カトリック精神を広める」㉖ 勧めたい本紹介・9「完訳ドン・ボスコ伝」

今月のお勧めしたい本は、「完訳ドン・ボスコ伝」テレジオ・ボスコ著,サレジオ会訳( 2011年1月31日初版、ドン・ボスコ社)。

紹介しようと読み進めた本がまだ読了できず、

ドン・ボスコの伝記はいくつか出ている。自叙伝もあるが、この本は最新の資料に基づく、「平易な文章と劇的に表現する才覚

サレジオ会はご存知のように、全世界に、130以上の国に、4,

”

奇跡も数多く掲載されているが、1つだけ紹介しよう。この奇

奇跡を報告

仰天したこの学生、奇跡を目の当たりに見て、感動し、一緒にミサ

横浜教区信徒 森川海守(もりかわうみまもる)(X:https://x.com/UMImamoruken HP:https://mori27.com)

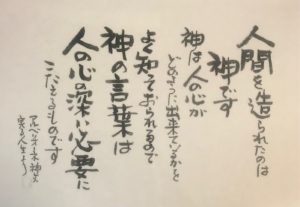

(読者投稿)「神」は、我々が意識しようとしまいと、最も深い所で無条件に赦し、愛し、守り、支えてくださる

「大いなる神は、我々が意識しようと、しまいとに関わらず、我々の最も深い所で、無条件に許し、愛し、守り、そして支えている」-20世紀を代表するドイツのカトリック神学者カール・ラーナーの言葉である。

我々は、日曜日を「教会に行って、祈りをささげる”脱世間”の日」とし、残りのウィークデーは会社や家庭で働く”在世間の日”というふうに分けて生活してしまう。これを端的に言えば、日曜日や黙想会の日々は”心の洗濯”の日、その他は”心が汚れ”ていく日といった具合だ。「脱世間」という縦糸と「在世間」という横糸がバラバラである。

では、イエスはどうだったのか?彼は一人で山の奥にひきこもり、すべて生きとし生けるものと共に、一晩を祈られた事がよく描かれている。例えば、マルコ福音書6章46節、ルカ福音書5章15~16節、6章12節などだ。。イエスの生涯は「脱世間」という縦糸と「在世間」という横糸が、見事に一つに織りなされていた。

だが、21世紀に生きる我々にとって、この現実世界はあまりにも忙しく、心を騒がせる事が多すぎる。この様な現実を前にして「神に祈る」とはどの様なことだろうか、と、ふと思う。

余談になるが、以下をお読みいただきたい。

先日、友人が、久しぶりに尋ねて来た。なんでも、一流の大学を出て、会社勤務も終わり、退職した、とのことであった。彼は私に「神」について10以上の質問をし始めた。私はその質問に「違う」、「いいえ」、と答えたり、「解らない」と言ったりすると、「それなら、神を信じていないのですね」と彼は聞いた。私が、「いや、神を信じている」と答えると、友人は啞然とした顔をした。

しばらくして、友人は「それって、どいうことですか」と、怪訝そうに尋ねてきた。私は、彼に、「君の質問はすべて言語化されており、日常の世界で言われているものだ」と答え、次の様に説明した。「君の質問は、いわゆる『表』の世界の事柄であり、『裏』の世界には、全く無頓着だ。君の質問のすべて事柄には『裏』の世界があり、その裏に『神』が張り付いているんだ」と。彼は不思議そうな顔をして「そういう考え方があるんですね」と頷いていた。

話を元に戻そう。我々の生活、日常の生活等は「信仰」と確実に結び付いている。これを簡潔に言えば、「生活即、信仰」、「信仰即、生活」と言えると思う。それなら「祈り」は即、我々の「現実生活」と不即不離の関係にある。 「現実生活」即、「祈り」、「祈り」、即「現実生活」であろう。

ここで、冒頭のカール・ラーナー(Karl Rahner)の「超自然的実存規定」を思い起こしていただきたい。なお、「即」というこの「語」については、またの機会にお話しする。

(東京教区信徒 纐纈康兵)

・Sr.阿部の「乃木坂の修道院から」⑳聖書から元気をもらい、巷でイエスと出会いながら、新年も命いっぱい生きて行こう!

謹賀新年!

冬のクリスマス、やっぱりいいですね。新年を祖国で迎え、主の摂

神様が人となって誕生された出来事に、ことさら感動するクリスマスを

歩道橋階段下や公衆電話ボックスに横たわる真っ黒い手足のおじさ

神様がベトレヘムに誕生され、人としての命を生きて慈愛を示され、

垢まみれに汚れた人々に触れた自分の手が、イエス様に触ったよう

「神が私たちを愛し、私たちの罪のために、宥めの献げ物として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります」(ヨハ

ご降誕の出来事は、天地創造の神様の一番の傑作だと

(阿部羊子=あべ・ようこ=聖パウロ女子修道会会員)

(「カトリック・あい」:聖書の引用は「聖書協会・共同訳」による)