前回、2026年3月までにシノドス評議会を準備するためのシノドス委員会を設立すること、そして、信徒組織であるZdKの側は、それをすでに総会で承認・批准したこと、あとは司教側が司教協議会総会でそれを承認・批准することが必要であり、その総会が2月に開かれる予定になっている、と述べました。

*バチカンからの手紙により中止

ところが、開催前の土曜日夕方に16日付けのバチカンからの手紙が届きました。そこには、「シノドス委員会の規約を、司教協議会全体として承認・批准するための投票を行わないように」、また「バチカンとの話し合いを優先させるように」と書いてあったようです。(この点については「カトリックあい」の「シノドスの道」2月21日付けでも報告されていますのでご覧下さい。)

というわけで、報道によると、今後のドイツのシノダルな改革は、バチカンが進めている「世界シノドス」を優先して、その次にドイツ固有の司教協議会と信徒組織ZdKによる「シノドスの道」を継続させていくことになるようです。「ローマの世界シノドスとドイツのシノドスの道は教会発展のため同じ方向をむいているのだが」とベッティンク協議会議長は残念がっていますし、ZdK議長も怒り

を隠していません。

司教たちと信徒組織が一緒に考え決定して進めようとした改革案が、教皇とバチカンの承認を得ることができなかった原因については、前回この稿で、聖職者と信徒の「共同統治」がカトリック教会の秘跡的構造に合致しないこと、また「一致の乱れ、委員会の合法性、運営資金などの問題」として述べましたが、もう少し詳しく見てみます。

*シノダルな取り組みの歴史

前回、最後の中見出しに「秘跡的構造とシノダリティ(共働性)のせめぎ合い」と書きましたが、まずシノダリティに関して。ドイツにおいてシノダル(共働的)取り組みは2019年から始まったわけではありません。東西ドイツの再統一は1990年ですが、それ以前に、第二バチカン公会議の決定を実行するために、1970年に聖座の承認を受けた規約に基づいて1971年から75年にかけてビュルツブルクで「共同シノドス」を開催しました。

共同というのは、司教、司祭に修道者、特に一般信徒も加わって開かれ、シノドスの審議と決議がなされたようです。最初の総会集会には司教58人、司祭88人、修道司祭30人、一般信徒141人が参加しました。その第7集会では司牧的奉仕、信徒の評議会と共同責任についての文書など採択されました。その後のドレスデンでの司牧シノドスも同様に信徒の参加があり、教会の宣教は全信者の共同責任によって何ができるかが議論されました。

これらは教会を革新的に発展させるものでした。というのも、後の1983年改訂の、現行の教会法典(CIC)で教区や小教区レベルでの司祭評議会、経済問題評議会、司牧評議会等が規定されることになったのです(Can.492ー514)。司教協議会とカトリック信徒委員会との共同評議会も、司教と信徒の相互作用を促進するために設立され、その双方の代表者たちによる協議会もでき、年に2回開

催されることになり、さらにそれらが徐々に発展して、現在の司教協議会とZdKとの関係につながっていき、今回のシノドス委員会の設立に至ったのでした。

*ローマはドイツの願いを却下

以上のように、ビュルツブルクとドレスデンのシノドスにおける司教、司祭、信徒、修道者の関係・交流は多くの信者を前向きに奮い立たせる体験であったので、こういった「共同シノドス」を10年毎に開催する権利を与えられるように教皇に申請したところ、この願いは却下されたのでした!

こういったバチカンの姿勢は、キリストの意思に適うものなのか根本的に検討されるべきでしょうが、「秘跡的構造」とは何なのか、前回は簡単にしか述べませんでしたので、もう少し丁寧に見てみます。

*教会統治の権能のあり方

教会におけるさまざまな権能・権限・権力のあり方について。ドイツのシノドス文書を参考して述べます。1983年の現行の教会法典では権能は二つに大別されます。「叙階による権能」すなわち秘跡を執行する権利と、「統治の権能」です。統治の権能には3つ、すなわち「行政的(executive,administrative)」「立法的(legislative)」「司法的(judicial)」が含まれます。(このほかに統治とは異なりますが、「教える権能(magisterium)」があり、これも司教等が有するとされます。)

教会法典第129条(1)に「神の制定に基づいて、教会が有する裁治権とも呼ばれる統治の権限を有する者は、法の規定に従って、聖なる職階に叙された者である。」さまざまな権限が教区では司教

に、小教区では司祭に一元的かつ排他的に集中しているのが現実です。三権分立ではありません。聖職者による君主制であり、独裁的な組織構造です。これを神学的観点から見て「秘跡的構造」と呼んでいるために、「そうなのですね」と納得してしまっていた、といえます。司教たちの働きは「福音的な奉仕」というよりも、「支配」に傾きやすいものだったのです。

*信徒も参加できるはずでは?

しかし、続く教会法典第129条(2)に「信徒は、法の規定に従って、この権限の行使に協力することができる」ともあります。神の民の個々人の平等性、教会法典第208条「すべてのキリスト信者は、キリストにおける新生のゆえに、尊厳性においても行為においても真に平等である」との規定を、もっと重視するなら、また聖職者主義を無くそうとするなら、もっと権限を委任、移譲することが可能なはずです。

教会統治のあり方があまりにも一元的になっているために、信徒の多くは教会運営から疎外され、批判も反論もできないまま、信徒はやる気を無くし、教会から去っていく人が多いのだと思います。

*位階的交わりが秘跡的構造と呼ばれ

さらに「秘跡的構造」について、『教会憲章』によると、「教会自体がキリストにおける秘跡」であり、「神との交わり及び全人類一致のしるしであり道具である」という。「しるし」であるだけでなく「道具」になっていなければならない。そしてイエス・キリストが、信者の間に現存する「しるし」として「司教職の秘跡性」が述べられ、さらに世界の司教団がその頭であるローマ司教である「ペトロと共に、ペトロのもとに」一致していること、そのことが見えるものとなっている点が、秘跡的構造だということでしょう。

しかし、信徒については、聖職位階である牧者のもとで意見を述べる権利を持っているが、「教会がそのために定めた機関を通して、キリストの代理を務めている人々に対する尊敬と愛とをもって行わなければならず」、キリスト教的従順をもって牧者に従いなさい、とあります(37項)。信徒には、あくまでも従順を求め、「共同統治」など論外、ということになります。

*参考投票権と議決投票権

次に、司教と信徒の「共同統治」は不可であるという点。前にも紹介した国際神学委員会による『教会の生活と宣教におけるシノダリティ』68、69項を見ますと、先にも述べたように、すべての人に意見を述べる権利はあり、また審議する権利は今でもある。投票においては「参考投票権」は与えられている。だが、その後の「議決権、議決投票権」は、基本的には信徒に与えられていない。牧者に固有の統治する機能については、「シノドス、集会、委員会は合法的な牧者なしで議決することはできない。シノダルな過程は、ヒエラルキー的に構成された共同体のハート(心臓部、中心)で生じなければならない、となっています。

例えば、教区において、識別・相談・協働を共同で行なうことによる決定・議決(decision‐making)と、使徒性とカトリック性の保証者である司教の権限のうちにある議決の行使(decision‐taking)とは区別される必要がある。物事を成し遂げるのはシノダルな仕事であるが、決定・決議は役務者の責任である」と。

ドイツとバチカン当局とのやり取りで、全面的な議決権を有するシノドス委員会・評議会を設立することは、現行の教会法典では許されていない、というのは、以上のような理由からでしょう。早急な法改正が求められている、と言えます。

最後に、バチカンに対してドイツ司教協議会のベッティンク議長が「司教と信徒の共同体は司教たちの権威を弱めるものではなく、むしろ強めるものである」と反論しているのは、至極当然当だと思います。「共働の中でこそ、司教の実力も発揮される」というべきでしょう。

(ドイツ司教協議会www.dbk.de ドイツカトリック者中央委員会www.zdk.de カトリック系メディアWorld Catholic News, The pillar等参照)。

(西方の一司祭)

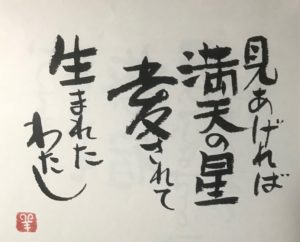

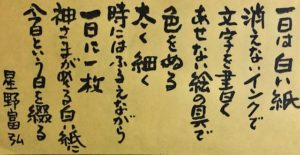

(阿部羊子=あべ・ようこ=バンコク在住、聖パウロ女子修道会会員、写真はSr.阿部の自筆の言葉)

(阿部羊子=あべ・ようこ=バンコク在住、聖パウロ女子修道会会員、写真はSr.阿部の自筆の言葉) ッション、携帯用品、化粧品、

ッション、携帯用品、化粧品、