(2025.10.3 Bitter Winter Editor Massimo Introvigne)

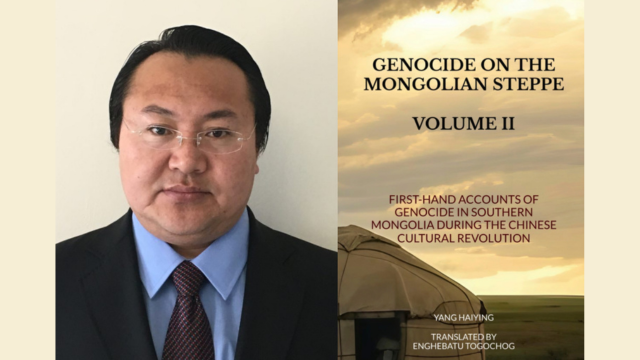

(写真右:エンゲバトゥ・トゴチョグと彼が翻訳した本)

モンゴルの草原の広大な静寂の中で、歴史はしばしばささやき声で綴られ、そして帝国の轟音の下に埋もれてきた。

しかし、閻海英教授が編集し、エンゲバトゥ・トゴチョグが翻訳、南モンゴル人権情報センター(SMHRIC)が刊行した『モンゴル草原におけるジェノサイド:中国文化大革命期における南モンゴルでのジェノサイドの直接証言(第2巻)』により、それらのささやきは記憶と抵抗の合唱へと変わった。

中国が「内モンゴル」と呼ぶ地域を、現地の非漢民族住民は「南モンゴル」と呼ぶことを好む。この第二巻は、内モンゴル人民党創立100周年を記念して今年に刊行された。単なる物語の続きではない。傷口を深く抉り、正義を求める声を鋭くするものである。

本書は画期的な第一巻に続く。2017年に英語で出版された第一巻は、2009年に東京で初版が刊行された楊海英のテキストを基にしており、1967年に中国共産党政権が開始した残忍な民族浄化運動を暴いた。この粛清は「南モンゴル人民革命党」の容疑者を標的としたが、この組織は大量迫害の口実に利用された幻の団体であった。

第一巻は衝撃的だった。口述歴史やインタビュー、楊自身の体験を基に、拷問、強姦、強制堕胎、処刑を記録。中国当局の公式発表では死者約2万8千人とされるが、独立系学者は10万人に近いと推定している。批評家はその学術的厳密さと感情的な深みを称賛し、「稀有な歴史的回復の試み」と評した。

第二巻は厳粛な緊急性をもって到着した。1925年に民族自治の灯台として創設された内モンゴル人民党の創立100周年を記念するものだ。その灯台は文化大革命の血潮の中で消え失せた。この新刊は、その闇の全容を照らし出そうとする。

(写真左:内モンゴル人民党の旗、1925年)

本書には新たに翻訳された生存者の証言が収録されている。多くが初めて口にする残虐行為の体験だ。これらの記述は生々しく、フィルターがかかっておらず、しばしば胸が張り裂けるほどだ。ある女性は「分離主義への同情」を疑われ、中絶を強制されたと語る。別の男性は、目の前で父親が拷問の末に死んでいくのを目撃したと述べる。

*ジェノサイドは今も、より巧妙な形で続いている

トゴチョグの訳者注は本書を「中国政府と中国系入植者によるジェノサイド作戦で命を落とした数十万の南モンゴル人への献辞」と位置づける。だが同時に警告でもある。ジェノサイドは今も、より巧妙な形で続いているのだ。

今日の戦場は言語と文化である。2020年に導入された中国の「第二世代バイリンガル教育」政策は、主要科目におけるモンゴル語教育を廃止し、北京語教育を義務付けた。これにより南モンゴル全域で大規模な抗議活動が発生し、保護者、生徒、教師らが言語を守るため逮捕の危険を冒した。本書はこれを「文化的ジェノサイド」と呼ぶ。この表現は政治的意味合いが強いが、同地域に住む600万人のモンゴル人が直面する存亡の危機を的確に捉えている。

第2巻はこうした現代の闘争を記録し、文化大革命という歴史的トラウマと結びつける。同書は、同化と抹消という同じ論理が、今や官僚的な言葉と教育改革という衣をまとって持続していると論じる。

本書が単なる歴史記述を超えているのは、その反抗精神にある。南モンゴル人は中国の壮大な物語における単なる脚注ではないと主張する。彼らは自らの歴史の主体であり、その物語—痛みを伴い、複雑で、勇気に満ちた—は語られるに値するのだ。

地政学的な物語が先住民の声を押しつぶすことが多すぎる中、『モンゴル草原のジェノサイド』は稀有な回復の試みだ。読者に不快な真実と向き合い、沈黙もまた共犯となり得ることを認識するよう迫る。

内モンゴル人民党創立百周年の節目に思い起こされるように、記憶は生存のための道具だ。そして歴史がかつて埋もれた風になびく草原で、今また声が立ち上がっている。

(翻訳・編集「カトリック・あい」南條俊二)