アーカイブ

・カトリック精神を広める㉒ 勧めたい本紹介・5 「なぜ「神」なのですかー聖書のキーワードのルーツを求めて」

「なぜ「神」なのですかー聖書のキーワードのルーツを求めて」南條 俊二著、燦葉(さんよう)出版、2011年6月8日初版

著者は、「カトリックあい」の代表で、読売新聞の経済部記者、ロンドン特派員、論説委員などを務め、半世紀以上もジャーナリストとして活動している。

本書によれば、著者は、カトリックの洗礼を受けて間もない頃、同じ高

本書は、天地を創造された「神」の表記についてのルーツを巡る思索の旅である。旧約聖書では、モーセから尋ねられて、「

故森一弘カトリック司教の推薦の言葉が本書の帯に以下のよう

「『神』はふさわしい呼び名なのか!!「少年期に抱いた問いを熟

司教様が一読をするよう勧めておられる本というのは、寡聞(か

(横浜教区信徒・森川海守 ホームページ https://mori27.com)

・共に歩む信仰に向けて➉ J.キャロル著「司祭職を廃止せよ」を読む(その2)

「その1」で述べたように、「聖職者主義」の二本柱は「司祭の独身制」と「司祭職からの(女性嫌悪めいた)女性排除」でした。この傾向はアウグスティヌスの思想によって強化された、とキャロルは言います。独身制と女性排除はアウグスティヌスだけの責任ではないのですが、アウグスティヌスの思想が後世に大きく影響したことは間違いないでしょう。

彼は創世記の「アダムとエバの原初の不従順の行為を性的な罪として描いたが、こうした考えは、一人の女性を非難することにつながった… さらにセクシュアリティやそれに関わるものはすべて疑いの目で見られるようになり、最終的には厳格な体制のもとに置かれるようになった。欲求に対する抑圧は、正常な性欲を社会的心理学的な死者の国へと追いやったのである」。

「さらにそこから、司祭の独身制や、教会の男性主義と女性嫌悪が、教会の構造と不可分となった」とキャロルは指摘しています。

キャロルの性に関する指摘を述べる前に、もう少しアウグスティヌスの性についての思想を幾つかのウェブサイトから私なりにまとめてみます。

*アウグスティヌスは性を悪とみる・・

アウグスティヌスは「性と原罪を等しいもの」と考えています。

「天の園においては、人は汚れた性的情欲なしで子孫を産むことができた。意志の力だけで性的器官は必要な行為を刺激されたので、情欲の誘惑によって駆り立てられることなく、夫も妻も平和な心と平静な体で、種子(精子)を胎に注入し懐胎することができた。性的、情欲的な渇望なしに」「しかし、アダムとエバは神の命令をはねつけ、禁じられた果物を食べた。その果物が知識を与えてくれるに違いない、と思われたので、その果物をエバは欲した(旧約聖書・創世記3章6節)。食べてから、自分たちが裸であることに気付き、恥ずかしく思い、性的部分が裸であることに耐えられず、イチジクの葉で覆った」。

「原罪は私たちのなかにどのように住んでいるのか?それは性的な情欲を通してである。性的な欲望と性的な快楽が、原罪が私たちの中にあることを暴露している。性交によって性的欲望は原罪を子供に伝える。体のあらゆる部分は、生殖器を除いて、私たちの制御下にある。目にせよ、手足にせよ、心はそれらを制御する。しかし性的器官はそれ自らの生命と意志を有していて、私たちに対して優勢になろうとする」。

パウロが言うように、「自分の望む善は行わず、望まない悪を行っています… それをしているのは、はもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです」(新約聖書・ローマの信徒への手紙7章19~20節)。この性的欲望、情欲の手に負えないこと、不従順はアダムとエバの罪に帰せられ、それは罰として私たちに課せられた。それは邪悪で罪深いものであり、悪魔が人を支配する機会(きっかけ)となる。罪は性的な欲望、情欲にある。性交における性的な情欲は原罪の担い手である」。

「性的な情欲は咎められるべきものなので、夫婦間の性交も、たとえそれが合法的で尊敬すべきことであっても、非難されるべきと考えられる。結婚自体や子孫や貞潔は良いものであるが、性的な情欲という悪なしには、出産といった結婚の良い目的を果たすことはできない。なので、隠れて、証人もなく、秘密のうちにこの不適切な行為はなされることになる。そして乳児は、罪を犯すことはできないが、罪の感染なしには産まれて来ない」。

「性的な情欲は結婚においても避けられるべきである。性は子供を出産するためにのみ許される。たとえ結婚している相手との間でも快楽のための性交は罪を含んでいる。従って、結婚している者同士の、子供を産むためでない性交は、小罪(許される、ささいな罪)である」。

「従って、良きキリスト者は、妻との堕落しやすい夫婦的関係や性交を憎むものである。また、完全なキリスト者の夫婦は、兄弟姉妹として一緒に生活する」。

以上がアウグスティヌスの考えですが、これは聖書そのものの思想だと言えるでしょうか。ましてや、神の言葉として受けとめるべきでしょうか。しかし歴史的には、こういった思想が教会の倫理を形成していって、その影響が司祭、信徒の間に及んで、以下のような証言も出てくるのです。

*元司祭キャロルの性に関する「証言と独白」A B C

以下に、キャロルの言葉を3か所、A B Cを 引用します。

A.「私の司祭職。私は罪悪感に苛まれる多くの若者の告解を聞いてきた。それは、彼らが本当に罪深いからではなく、教会によって課せられた性的な抑圧―私はそれを肯定すべき立場だった―ゆえの罪悪感であった。私は・・一般の人が享受するような深く親密な人間関係を欠いた生活に起因するひどい孤独も感じていた… 今なら分かるが、もし私が司祭職にとどまり続けていたなら、私の信仰そのものが腐敗してしまっていたことだろう」

B. この、「離婚して再婚した人の聖体拝領」という扉は、性の革命―これは教会の倫理神学の限界を百年にわたって劇的に示してきた―が取り上げる諸問題の全範囲に通じる扉である… アウグスティヌスに突き動かされて、人間の条件と切り離せない性的な落ち着きのなさを悪魔扱いしたが… カトリック信者の間では性に関する自制は倫理的なスタンダードだったが、それが崩壊したのは… その非人間的で非合理的な重みのためである」

離婚と再婚の問題について、いかなる変更も行わないよう教皇に警告する内容の手紙をフランシスコに送った「保守派」が懸念しているのは、「離婚と再婚という一つの問題に関して教会規律上の転換を行なうなら、それがセクシュアリティやジェンダー、そしてまさにカトリックの世界観全体に関する他の多くの変化に道を開くのではないか、ということである… これらすべてが、司祭職そのものと、その神学的基盤とを糾弾している。これこそ、問題の核心である。私はもう何年もの間、自分の信仰を腐敗した制度としての教会にゆだねることを拒否してきた。しかし今ここで問題としているのは… 司祭たちそのものである。」

C.「小児愛好者(ペドフィリア)の司祭は比較的少数派であるのに対し、それよりもはるかに多くの司祭が、見て見ぬふりしていた。それは、多くの司祭が、『独身の誓願を守ることは、一時的であれ継続的であれ、不可能だ』と気づいているからである。そのような男性はきわめて危うい状況にある。同性愛者であれ異性愛者であれ、性行為を行っている多くの司祭は、秘密の不貞の構造を支持している。それは、不完全でいることに合意する共謀で、必然的に彼らの道徳的気概を低下させてしまう… 私自身の経験からもわかるのだが、司祭は自分が司祭にふさわしくないと密かに感じるように仕込まれている。その原因が何であれ、罪悪感を抱いた聖職者の道徳的欠陥というサブカルチャーによって、すべての司祭は彼らの状況の奥深い混乱を黙ってごまかすことに加担している… 司祭職そのものが有害である。今では私自身の奉仕もそうだったと思う。『目をそらす』という習性は、当時の私の中では当たり前だった」

*「『隠蔽と秘密主義』は特定司祭による性的虐待だけではなく、司祭全般の司祭自身の性の問題でもある」

キャロルによるA B Cの指摘は深刻なものです。まずAで、アウグスティヌスの性を、性の生理自体を、汚れたものとする見方は、マニ教や当時の教父たちや教会の「聖性」観や司祭独身制の推進派たち(アンブロシウス、シリキウス教皇)に影響されてもいるでしょう。「汚れたもの」とされる性的な欲求は、抑圧するしかない。司祭も信徒も、とりわけ若者たちもです。教会の性の倫理で若者たちは苦しみ、教会から去ったのです。

Bは「その1」でも少し引用しました。離婚・再婚者の聖体拝領問題が、フランシスコ教皇の主張のように「神の憐れみと当事者の信仰を生かす方向で許される」ことになれば、ダムの一角が壊れると全体が崩壊するように、他のすべての伝統的な観念が崩壊するのではないか、と保守派が恐れているからです。

そしてキャロルが言いたいのは、離婚再婚者の聖体拝領如何が問題なのは、その元に「伝統的な性の倫理」があり、それに基づく司祭職があるからです。これらを問い直すことが現代、求められていると言えます。Cは「隠蔽と秘密主義」が特定司祭による性的虐待についてだけではなく、「司祭全般の司祭自身の性の問題でもあるのだ」とキャロルは言い切っています。

独身制や貞潔に反するようなことがあっても、それは表には出せない、秘密のうちに処理する、処理される。ごまかして生きる。司祭は高い聖性を目指して努力すべきであり、性的な情欲も制御できて、性についての苦悩はないはずである… そうならないとすれば、それは努力や祈りが足りない、そもそも司祭職への召命がなかったのではといった批判にも一理ありますが、理想通りに行っていない現実をキャロルは見て来た上で、「司祭職そのものが有害である」と言っているのです。そもそも独身制を守るのは不可能なことであり、事実上、独身制は破綻しているのではないか、そのことを自覚しているからこそ、隠蔽と秘密主義が蔓延しているのだ、と。

30年程前のことですが、私が大学院で臨床心理学を専攻していたとき、東京から某大学の心理学者(女性)が夏期集中講義に来ていて、その際、一緒に昼食をしました。私が司祭だということで、「カトリックの司祭は女性と関係を持っていますね」と唐突に言われました。

教授はご自身クライエントを抱えていますし、他の多くの心理臨床士との会合等で、いろいろ聞くこともあるはずなので、クライエントの中にカトリック女性もいたでしょう。その相談内容には司祭との関係、さらに性的虐待につながるようなこともあったかも知れません。日本でも訴訟中の司祭による性的虐待の事案に至る前に、このような心理臨床的な相談をしていたことも考えられます。

*女性遍歴を重ねた末の回心… 「神の恩寵だけが肉欲の泥沼から救った」とアウグスチヌスは言う

アウグスティヌスの人生と性を振り返ってみます。アウグスティヌスは16歳から31歳までの16年間、「情事のサルタゴ(大鍋)」と言われるカルタゴで、あるアフリカ人女性と同棲していました。身分上の違いがあるので正式な結婚ではなく、女性はローマ法では「コンクビーナ」の身分でした(現代の妾ではない)。翌年、男子が生まれます。名はアデオダートゥス。385年、母モニカのしつこい要求もあり、この女性と別れます。

女性は「これからは他の男を知るまい」と誓って、息子を残してアフリカに帰っていきます。アウグスティヌスはモニカの意に添う若い娘と婚約しますが、まだ若いので、あと2年経たなければ一緒になれない。そこでアウグスティヌスは第3の女性をつくります。

「待つ期間の長さに耐えかねて… 情欲の奴隷であった私は、別の女をこしらえました。もちろん、正妻としてではなく…」(『告白』第6巻第15章)。386年8月、32歳の時に回心。情欲から貞潔へ。もう妻を求めず、この世のいかなる望みも求めず、信仰に生きようとします。このような変化が可能であったのは、最初のアフリカ人女性の真摯な愛と、アウグスティヌスのこの女性への愛があったからこそ、アウグスティヌスは次の段階へと進めたのであり、「ただ神の恩寵だけが彼をこの肉欲の泥沼から救った」。

アウグスティヌスの絶対恩寵主義は、「この女性との関わりのうちに根源を持っている」と山田晶は言っています。387年のモニカの死、390年の息子の死を経て、391年、37歳でヒッポ・レギウスの司教の懇望により、同地の司祭となり、396年に司教となります。

ですから、アウグスティヌスの性についての見方は、その同棲生活と息子の誕生の経験があること、現代の司祭司教とは全然違う経路をたどって司教になったことを踏まえて評価しなければならないでしょう。

また彼の『結婚の善について」や司牧的書簡で述べている性や情欲についての考えは、当時の禁欲的なエリート主義と異なり、もっと「キリスト教の平凡な価値」を擁護しているようです。ですから、後のカトリック教会の偏った教えとは違うのだ、ということに注意すべきだと思います。

*教父テルトゥリアヌスなどの先例が影響している・・

アウグスティヌスより一世紀前の教父テルトゥリアヌスは、「妻へ」「貞潔の勧めについて」「結婚の一回性について」などを書いています。

コリントの信徒への手紙1・7章やテモテへの手紙1・5章などで、独身、結婚、やもめのケースなどで、パウロの勧めが述べられていますが、テルトゥリアヌスは、例えば使徒が「再婚してもよい」と言っているのは、「最も神が望んでいるのは再婚せず、貞節を守ることであるから、再婚はしてはいけないと理解すべきだ」という具合の論理で解釈します。

ですから、「やもめとなった者は再婚しないこと」「独身の者は結婚しないこと」「結婚している者は貞潔を守って性的交渉を持たないこと」が神の意志だ、ということになります。このようにアウグスティヌス以前から、偏屈な論理を用いて偏った解釈の方向へ進んでいく傾向が見られました。潔いといえば、潔いのですが、人間的ではありません。

*信徒と聖職者の違いはなくなるべき・・

キャロルの言葉、「祭壇での務めを誰がどのような形で司式しようとも」構わない。これまでのようなミサをするとしても「ただ一部の聖職者階級に属する者によって挙行される必要はなくなるだろう… 教会における信徒指導者の段階的な台頭が現実のものとなりつつある。今こそ、この地位向上を意図的に進め、加速させるべき時である」「こうした人々は、他のすべての人と存在論的に平等である」。教会の運営においても「私の予想する教会は、信徒によって統治されているだろう」と。今回の教皇フランシスコが始められた”シノドスの道”の方向とも一致しています。

思うに、性に関して、「情欲を抱いて女を見る者は誰でも、すでに心の中で姦淫を犯したのである。右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てなさい」(マタイ福音書5章28∼29節)とイエスは言ったとありますが、この通り実行していけば、いくら体があっても足りないでしょう。

根本的な問題は、私たちは「キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものかを悟って」(エフェソの信徒への手紙3章18節)おらず、倫理道徳的な欠点に目が行き、そこに捕われてしまって、福音を喜べないでいるのではないでしょうか。

「カトリックあい」の「特集」で紹介されたように、レオ14世教皇は性的な事柄に関して、伝統的な家庭観、男女観に固着し、「LGBTQ+の受け入れ等をもっと根本的に見直すつもりはない」と明言しています。これには信者団体「我々が教会」も失望の意を表しています。

「我々が教会」の投稿では、ここにはアウグスティヌスの性への悲観的な神学が反映されているとも述べています。

*アウグスティヌスの性についての思想はCritical Essays Augustine’s View of Sexuality Cliffs Notes. Sex,Sin and Salvation:What Augustin Really Said,David G. Hunter

St Augustine on sexuality https://www.thebodyissacred.org/. from Augustins writing ,about sexuality, Augnet. など幾つかのウェブサイト参照。

『告白』アウグスティヌス(「世界の名著」、山田晶『アウグスティヌス講話』、『テルトゥリアヌス4倫理論文集』など。

(西方の一司祭)

・共に歩む信仰に向けて➉ J.キャロルの論考「司祭職を廃止せよ」を読む(その1)

これまで4回にわたって教皇制について述べてきました。

教皇の至上権に基づいて異端審問と十字軍が一つに融合すると、キリスト教異端だけでなく他宗教、異教も滅ぼして、世界へ向けて「宣教と征服」がなされました。西欧カトリック教会に合わないものは文化的・習俗的なものも滅ぼして、教会や西洋文化を植え付ける、植民地化する。

教皇の至上権は、教皇の支配下にある位階制(司教、司祭等)によって集権的、一元的に行使・管理され、権力として行使されます。そこに一般信徒の入る余地はわずかしかありません。なので、そこにあるのは「支配」であり、「暴力」ともなります。

*元司祭で著名な作家、ジャーナリストの論考「司祭職を廃止せよ」に多くの示唆がある

今回は2019年発表のJ.キャロルの論考「司祭職を廃止せよ」(上智大学神学会誌『神学ダイジェスト138号』に日本語訳が掲載)の内容を紹介します。キャロルは1943年生まれで元カトリック司祭の著名な作家・ジャーナリスト。自分の体験と思索を重ねて書いたのがこの論文です。

*性的虐待は教会の構造的組織的な問題でもある

まず、多くの国の孤児院、小教区、学校、保護施設等で、カトリック聖職者による子供や少女、女性のレイプや虐待が公的機関によって調査され裁かれた例が示されています。裁判の席で、ある被害者は「これは魂の殺人です」と語ったといいます。にもかかわらず、加害者の属する教区の司教・枢機卿や修道会の長上は事実を否定したり隠蔽したり、「知らなかった」と言う。

カトリック司祭のいるあらゆる所で性的虐待があり、それらが教会当局によって無視され隠蔽されているので、被害者たちは世俗の当局に訴え、明るみになっているのです。「教会の中で真実を突き止めて解決することができない」ということは、虐待問題が司祭個人の問題であるだけではなく、教会の構造的組織的な問題でもあることを意味します。

*教会は聖職者を中心に回っている

もし司祭を始め教会全体が自分たちの罪を認めて謝罪すれば、世間に暴露されることなく教会内で済んだのでしょうが、司祭たちが認めない、さらにその長上たちも事実を隠蔽する。なぜ事実を否定し隠蔽することが可能になるのか。それは制度としての教会に「聖職者主義」が浸透しているからです。「聖職者中心主義」と言ってもよいでしょう。「自分たち(司教・司祭)が中心。信徒は従えばよい」ということ。「権力を与えられている聖職者に従え」ということ。

聖職者は教皇以下、位階制度によって構成されています。司祭は全員が男性で、独身です。女性は排除されている。女性は男性に、一般信徒は司祭に、従属する。そこには性的抑圧、女性嫌悪(ミソジニー)、秘密主義がある、とキャロルは言います。

「司祭の独身制」によって子供を持たないので、相続の問題は生じません。また叙階の秘跡によって「存在論的に(霊印を帯びるとされる)」司祭は一般信徒よりも優位に立ち、教会構造は男性だけですから、男性主義、秘密主義、女性排除・女性嫌悪といった特徴を帯びます。

*教会は「自身にのみ責任を負う権力構造」

ですから、隠蔽は可能になる。教会法によると、もし女性がミサを挙げようとすれば破門となるが、他方、小児性愛者の司祭に対しては、そのような刑罰は一切規定されていない。「聖職者主義は、自己実現的で自己充足的である。聖職者主義は秘密主義を糧に繫栄し、自らを守ろうとする」。

司祭が何か問題を起こしても、「位階制」という構造の中で処理されていくので、「隠蔽」が可能であり、それゆえ秘密主義に覆われます。信徒も外部の人も知りえない。よって外部から裁かれない。位階制の教会は「自身にのみ責任を負う権力構造」なのです。

*聖職者主義により組織的な腐敗が蔓延する

「聖職者主義」の教会では、司祭による性的虐待や隠蔽、邪悪な行為の否定・否認が起こるのは当たり前。司祭自身が教会の掟を破りながら、罪を認めるどころか責任逃れをしたり、弱い立場の被害者に「誰にもしゃべるな」と口止めするといった事態に。

教会の教えと、司祭の実践の矛盾。教会の権力構造、すなわち位階制と教会法は、信徒を育て、守るためではなく、聖職者自身の権力の横暴を守り、隠すために役立っているのです。こうして教会の組織的な腐敗が、静かに蔓延していきます。

*禁欲的な修道士などに限られていた司祭の独身制が…

以上のようなカトリック教会の性質は、アウグスティヌスの「性の神学」によって強化された、といいます。アダムとエバの不従順の行為を「性的な罪」として捉え、その誘惑によって「全人類に苦しみをもたらした」とすることが一人の女性を非難することにつながり、またセクシュアリティやそれに関わるものは、すべて疑いの目で見られるようになり、「欲求に対する抑圧は、正常な性欲を社会的心理学的な死者の国へと追いやった」といいます。

また司祭の独身制は、禁欲的な修道士などの慣行から発展し、当初は限られた者のため推奨されたものだったが、時代とともに「独身」や「童貞性」が礼賛されるようになり、その後、高位聖職者の子孫からの相続要求を阻止するために、司祭の独身が義務となりました。(性に関しては「その2」で詳しく見ます。)

*聖職者主義を守ろうとする保守派は、何を恐れているのか

「聖職者主義」は教会の構造や教義その他あらゆる面に浸透して伝統となっており、それを守ろうとする保守的な聖職者は少なくありません。前回紹介したバーク枢機卿もそうです。キャロルも述べているように、フランシスコ教皇と保守派の意見の対立の争点は、「離婚して再婚した人が聖体の秘跡に与ることを認めるか否か」という問題でした。

フランシスコは「教会は人々を断罪するために存在するのではありません。神の憐れみによる深い愛との出会いをもたらすために存在しているのです」として、認める立場でしたが、保守派はそれを断固として批判しました。なぜか? これを認めてしまうと、それに関連して「セクシュアリティやジェンダー、カトリックの世界観全体に関する他の多くの変化に道を開くのではないか」と恐れるからです。伝統的教会、すなわち「聖職者主義の教会」が崩壊することになるからです。

*聖職者主義の二重の支柱

聖職者主義を支えている二本の柱は「司祭職からの(女性嫌悪めいた)女性排除」と「司祭の独身の義務」だ、とキャロルは指摘しています。ではなぜ、この二本の柱を取り払わないのか?「女性に平等な地位を与えることは、性をめぐる女性の自律を肯定し、性行為の目的として生殖だけでなく愛と快楽を肯定し、聖職者の結婚を肯定し、避妊を肯定し、そして、同性愛者の完全な受け入れを肯定することにつながるから、と言うのがその理由です。

「女性に平等な地位を与えることは、男性支配を否定し、聖職者の統治者としての権威を否定し、ダブルスタンダードに反対するからである」。保守派は、信徒のためというより、自分たち聖職者の既存の権益を固守するために、聖職者主義の教会、その根幹である司祭職を現状のまま守ろうとするのです。

*キャロルが本論文を書くきっかけは

「当初、私には教皇フランシスコが救世主のように思えた」というくらい、キャロルはフランシスコ教皇に大きな期待を寄せていました。ところが、2018年8月にアイルランドを訪問中したフランシスコが、教会改革の必要性や、痛悔の行為に取り組む必要性があることを理解する様子を見せなかったことや、保護施設マグダレン洗濯所のスキャンダルについては「知らなかった」と述べたことで、その期待は崩れました。「知らなかっただって?・・嘘だ、教皇は嘘をついている…」。

他の事案からもフランシスコ自身が性的虐待隠蔽の共犯であったことが、反対者から暴露されました。「子供への性虐待は、聖職者文化に場を得てきた。教皇はそうした聖職者文化を非難しているが、それを解体するためには何もしていない。教皇は、自身の対応においてこの文化を体現している」「フランシスコのような革命的であるはずの教皇が、『聖職者主義は打破し得ない』ということを個人的に示していることこそ、驚くべき事実である」と。

さらに「フランシスコは聖職者主義の二重の支柱を頑なに擁護している」、フランシスコ自身も聖職者主義から解放されていないだけでなく、それを擁護していた… この事実にショックを受けたことが、キャロルにこの論文を書かせたようです。

*聖職者主義から解放されることは可能か・・

必要なのは、先に述べた聖職者主義を支えている二本の柱「司祭職からの(女性嫌悪めいた)女性排除」と「司祭の独身の義務」を取り去ることでしょう。

キャロルは言います。初期のキリスト教はイエスを愛する人たちが集まって、互いの家で礼拝し、パンを割いた。当時はまだ「司祭職」はなく、運動は平等主義的だった。しかし4世紀になってローマ帝国の宗教となり、帝国そのものの特徴を帯びるようになる。つまり行政単位と同じ「司教区」ができ、教会の建物も(壮大な)バシリカとなり、初代教会では平等主義的で、多様かつ分権的だった教会集団は、集権的で位階的、君主のように統治するローマ司教を擁する、ほぼ帝国の制度のようなものに変わっていき、公会議で決まった信条以外は「異端」とされていった。

ですから、位階制から平等な集団へと変化していけば、「聖職者主義」から解放される、と。

*聖職者主義の対極にあるのは民主主義である

「教会の保守派たちは…『自分たちが守ろうとしている聖職者主義の対極が…民主主義だ』ということを、他の誰よりもよく知っている」とキャロルは指摘して、以下のように警告しています。

「権威主義的で、民主主義的要素に乏しい教会は停滞・腐敗する」「「第二バチカン公会議は教会を『神の民』とし、ヒエラルキー(聖職位階制)を支配者ではなく、奉仕者の共同体として位置付けた」。「カトリック信者は、教会との個人的な関係に対する最終的な権威を、暴君である聖職者に委ねてはならない」。「信徒の役割を高め、宗教的な統治に民主主義的な構造を導入すれば、叙階を受けた人々がすべての優越的な地位を占める位階制を覆すことになるだろう」。

ちなみに、一昨年、昨年と二度にわたった世界代表司教会議の総会に至る”シノドスの道”の歩みも、「聖職者主義を打破する」ことを目指し、小教区・教区レベル、国レベル、そして大陸レベルで信徒の意見を聴こうとしていたはずですが・・。

*キャロルの望む教会の奉仕者とは・・

「聖書とパン、祈りと賛歌、黙想など」に奉仕する者。秘跡を行なうとしても、奉仕者には女性も既婚者も含まれる。皆、平等です。すべての人が奉仕者として平等に活動する。「叙階の秘跡」によって信徒より優位に立つ司祭は、必要ない。「信徒と司祭」という関係における「司祭」は要らない。信徒に対する聖職者階級という関係における聖職者、司祭は要らない。聖職者すなわち位階構造の中にある司祭職の担い手、すなわち権力をあたえられた独身男性のみの司祭は要らない。

キャロルの文章からまとめると、「聖職者は要らない」のです。論文の題名通り「司祭職を廃止せよ」、現行の司祭職を廃止することがカトリック教会の健全化・再生に必要だ、というのが、キャロルの主張だと言えます。

現体制、現在の司祭職制度の中に「聖職者主義」は生きています。「聖職者主義」だけを抽出して滅却することはできません。長い歴史の中で築かれてきた「司祭職」の制度、位階制を変革することが必要でしょう。

教会の構造や組織を変えていく、司祭観を変えていくことなどを通して、教会は、現行の「司祭職を廃止」する方向に、教会は進んでいかざるを得ないのではないか、と私は思います。フランシスコ教皇の言葉、「第2千年紀の教会は位階制が中心だったが、第3千年期の教会はシノダルな教会になることが神の御心だ」というのは真実だと思います。キャロルが言うように「キリストは、司式者ではなく共同体全体の信仰を通して経験される」のですし、そもそも初期教会には、位階制に属する「司祭」はいなかったのですから。 「その2」へ続く。

(西方の一司祭)

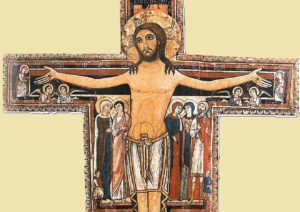

・「パトモスの風」 ③「サン・ダミアーノの十字架」に描かれた百人隊長について、もう少し…

「サン・ダミアーノの十字架」に描かれた百人隊長について、もう少し考えてみたいと思います。

前回書いたように、ヨハネ福音書は、イエスとピラトのやり取りにずいぶん紙面を割いています。ご自身の最期の時に、ローマ総督ピラトと関わるイエスの様子には、御父のみ旨を粛々と果たす姿が見えます。そこに、ローマをキリスト者のものにする、という狙いがあったとすれば、すべてがはっきりとしてくるように感じました。

イエスは、ヤコブの井戸で出会ったサマリアの女に、「女よ、私を信じなさい。あなたがたが、この山でもエルサレムでもない所で、父を礼拝する時が来る」(ヨハネ福音書4章21節)と証されました。「この山でもエルサレムでもない所」とは、結果的にローマでした。エルサレムが崩壊することを知っていたイエスは、新しい契約の上に、ご自身が生み出し、聖霊が設立する教会のために、初めからローマに新しい都を計画していたことが分かります。

百人隊長のエピソードは、マタイ福音書とルカ福音書にあります。前回書いたマタイ福音書の百人隊長の場面と同じように、僕の癒しを願ったルカ福音書の百人隊長も、イエスに家に来てほしくないという状況に遭遇してしまいます。イエスと長老たちに「群衆」も付いて来たからです(ルカ福音書7章9節参照)。そこで、「その家からあまり遠くない所」(7章6節)まで来たとき、百人隊長は、友人たちを送って、次のように言ってイエスの来訪を断ります。

「主よ、ご足労には及びません。私はあなたをわが家にお迎えできるような者ではありません。それで、私のほうからお伺いすることもいたしませんでした。ただ、お言葉をください。そして、私の僕を癒やしてください。私も権威の下に服している人間ですが、私の下には兵隊がおり、一人に『行け』と言えば行きますし、他の一人に『来い』と言えば来ます。また、僕に『これをしろ』と言えば、そのとおりにします」(7章6~8節)。

この伝言は、まるでローマから届いたもののようです。イエスはこれを聞いて驚き、「言っておくが、イスラエルの中でさえ、これほどの信仰は見たことがない」(ルカ福音書7章9節)と言われました。ローマの兵隊であった百人隊長が、預言者のように語ったからです。

彼の言葉は、そのままローマ帝国の未来にあてはめることができました。「主よ、ご足労には及びません」とあるように、イエスはローマの土を踏まれることはありませんでした。ローマ帝国は、十字架上で亡くなったイエスを迎え入れることはなかったのです。

しかし、「ただ、お言葉をください。そして、私の僕を癒やしてください」という言葉は実現しました。御言葉は、パウロより先にローマに辿り着き、すでにその民に働きかけていました(ローマの信徒への手紙1章6~7節参照)。

そして、百人隊長の軍務体験から出た言葉は、一見平凡なものに見えるかもしれませんが、そこには当時のローマ帝国が持つ法律や軍事に関する、合理的なシステムがありました。そこに、イエスが十字架上で成し遂げた新しい契約を生きる教会のために、神が都をローマに求めた理由があります。

神の子が地上に来たために起こる、人類の急速な進歩を受け止める器が、ローマ人の文化や伝統、気質にはあったのです。聖霊の導きに従い、聖霊と協働するキリスト者の共同体が成長する希望が、ローマの地にはありました。今、歴史を経た私たちは、新約聖書の中に新しい預言があったことを知ることができます。

イエスの驚きの言葉は、百人隊長の僕に届き、僕は元気になっていました。イエスを信じる百人隊長の気持ちは、直観的で純粋でした。それはイエスが「また、預言者エリシャの時には、イスラエルには規定の病を患っている人が多くいたが、シリア人ナアマンだけが清められた」(ルカ福音書4章27節)と引き合いに出されたアラムの王の軍司令官ナアマンのようでした。彼が、妻の召使のイスラエルの少女から聞いて預言者エリシャを信じたように、百人隊長は、長老たちからイエスのことを聞いて信じたのです。

イエスが、「私をお遣わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとに来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に『彼らは皆、神に教えられる』と書いてある。父から聞いて学んだ者は皆、私のもとに来る」(ヨハネ福音書6章44~45節)と話された言葉は、旧約の預言が実現したことを証ししています。当時イエスは、御父の引き寄せる力によってイエスのもとに来ることができた人々と関わっていたのです。百人隊長もその一人でした。その信仰は、旧約の民の信仰の延長線上にありました。

しかし、百人隊長は、その信仰に留まっていることはできませんでした。後にイエスが、「私は地から上げられるとき、すべての人を自分のもとに引き寄せよう」(ヨハネ12章32節)と証しされたように、十字架上のイエスに、その見張りを一緒にしていた人々と共に引き寄せられ、「まことに、この人は神の子だった」(マタイ福音書27章54節)と言うことになったからです。

ルカ福音書では、「『本当に、この人は正しい人だった』と言って、神を崇めた」(ルカ福音書23章47節)と書かれています。御父に引き寄せられてイエスのもとに来た百人隊長は、「私はあなたをわが家にお迎えできるような者ではありません… ただ、お言葉をください」と言いました。それは、旧約の民の預言に支えられた信仰でした。そして、十字架上のイエスに引き寄せられ、「まことに、この人は神の子だった」と言いました。この言葉は、まさにイエスが今、成し遂げたばかりの、新しい契約に向かっていました。

それでは、聖霊が降臨した後、「サン・ダミアーノの十字架」に描かれた百人隊長は、今度はどのような信仰を告白するのでしょうか。十字架上のイエスは、穏やかにその先を見つめています。

(横浜教区信徒 Maria K. M)

・Sr.阿部の「乃木坂の修道院から」⑯”文明の利器”に翻弄されず、霊のひらめきが行き交う出会いを

先日、碑文谷カトリック教会のミサに与り、本の紹介と展示即売会

聖堂には、 江戸時代最後の宣教師シドッティ神父がイタリアから携えて来たカルロ•ドルチ作の「

現在の聖堂は、1954年に建設されましたが、建設中に、東京国立博物館が所有するキリシタ

そのような経緯を知り、懐かしく「悲しみの聖母」に見入り、祈りました。

早ミサ前に着き、松尾神父様が庭の掃除をしておられる姿を目にして、何とも言えない嬉しい家族の雰囲気を感じました。本を並べ

「7歳からの聖書」と「愛と平和の使者・マザーテレサの日めくり」の

教会での即売会には、編集長の姉妹と一緒に行くこともしばしば。たった1冊でも読者に届けるため

そう言えば、今も生き生きと脈打つタイ国での出会いは、やは

便利な”文明の利器”に翻弄されることなく、大いに利用し、霊のひらめきが行き交うよ

(阿部羊子=あべ・ようこ=聖パウロ女子修道会会員)

・神様からの贈り物 ㉕言葉を”処刑の道具”ではなく、愛や優しさを実現させるために使いたい

「初めに、言(ことば)があった」—これは、ヨハネの福音書の書き出しである。主は、言葉によって世界を創り、私たちをこよなく愛しておられることを、目に見える形にしてくださった。また、聖書には、イエス様の思いや愛が、様々な場面での言葉を通して伝えられている。

*****

私にも、「イエス様のように、愛を伝えたい!」という思いはある。しかし、相手の気持ちが読み取れず、言葉で失敗したり、人間関係を複雑にしてしまうことが、人一倍多かった。ネットやSNS上のコミュニケーションでは、更に難しくなる。表情やジェスチャーや声のトーンなどのヒントが全く見えないので、誤解が生まれることも多い。そんなわけで、文章の言い回しやニュアンスなどを丁寧に考え、常に気を張っている。

そうするようになったのは、私自身が、ネット上のコミュニケーションで、失敗したり傷ついた経験があったからだ。ある時、私に対して、差別的な言葉を、匿名で書き込まれたことがあった。胸をグサリと刺されたような気持ちになったし、『見えない相手』からの攻撃的な言葉からは、面と向かって悪口を言われた時よりも、ずっと大きなダメージを受けた。ネット上での誹謗中傷に対して反論するのは、胸がすっきりする以上に深く傷つくリスクが大きい。だからといって、開示請求で相手を特定するには、大きなお金がかかる。心に鋭い言葉が刺さったまま、「この気持ちをどう処理したらいいのか?」と、途方に暮れた。

しかし、ふと我が身を振り返ると、私自身にも身に覚えがある。自分が正しいと思ったことを、相手に指摘したい気持ちで、SNSに書き込んだことがあった。私は、「はっきり言わないと、伝わらないかもしれない」と考え、強い言い回しを選んだ。けれども、後から読み返すと、それは相手を傷つける言葉だったと気づいた。「自分は間違った正義感を振りかざしてしまった」と反省し、申し訳なさでいっぱいになった。自分の未熟さが恥ずかしかった。

私は、誹謗中傷を『される経験』と、『してしまった経験』の両方を体験を通して、やっと、「論評と誹謗中傷は、全くちがうものだ」と思い至った。

*****

様々な意見があり、多くの人が集まれば、違う意見も出てくるのは当然であり、議論が活発になるのは、とても良いことだと個人的には思う。ただ、私としては、投稿ボタンを押す前に、「私は、感情的な言葉を選んでいないだろうか? 相手の人格を否定していないだろうか? 論評のラインを越えていないだろうか?」と、必ず確認をしたい。名前を公表するかしないかに関わらず、画面の向こう側にいる人たちを想像し、発言に責任を持ちたい。

***

ある小説家が、「SNSやネットの中では、言葉は処刑の道具として使われている。それは、言葉を使う仕事をする者として、悲しい」と話していた。

自らを戒めながら、言葉を使い、建設的な議論ができる言葉を選びたい。そして、世界が、愛や優しさを実現するための言葉であふれていくよう、まず、身の回りの人に思いやりを持って言葉がけをしたい。

(東京教区信徒・三品麻衣)

・共に歩む信仰に向けて ⑨教皇制のゆくえ その4;教皇の至上権についてさらに…信徒の声に蓋しかできない枢機卿や司教に信徒がついて行くか

前回述べましたように、教皇の「至上権(plenitudo potestatis)」は、公会議文書や教会法典で使われていますが、今後も主張され続けるのでしょうか。

*ハイネの詩の中の教皇・・

この連載「教皇制のゆくえ その1」でカノッサ事件を取り上げました。教皇の権威・権力は不可侵・普遍・不可謬であり、皇帝の権威・権力よりも上であると、至上権を主張する教皇グレゴリウス世は、ドイツ王ハインリヒ4世と争い、屈辱を与えた上で赦したという事件。藤崎衛氏は『ローマ教皇は、なぜ特別な存在なのか』の「おわりに」で、19世紀の詩人ハインリヒ・ハイネの詩を紹介しています。

「カノッサの屈辱」をテーマとした「ハインリヒ」という題でグレゴリウス7世から赦免を待つハインリヒ4世の内心を描いたもの。要約すると、「ドイツの国に大きな山があり、その山あいには戦いの斧になる鉄がある。また森があって、樫の木の幹では戦いの斧の柄が出来る。私の愛しいドイツよ、私の悩みのこの蛇をその斧でもって打ち殺す人を、お前は生むだろう。」教皇を誅する、成敗するというのですから、教皇もその至上権も否定されるべきというわけです。

*教皇権力の下で異端審問と十字軍は一つになる

前回、異端審問と十字軍について触れましたが、再度ミシェル・ロクベール著『異端カタリ派の歴史』から少し要約してみます。カタリ派は神が造ったのは天、霊魂といった精神だけで、肉体、物質といった地上的なものは悪魔などが造ったとする二元論をとなえた。カトリックの正統教義では地上も含めて唯一の神が造ったとするので、カタリ派は異端とされました。「異端審問のシステムは恐るべきものであった。その方法は一般に考えられているよりもはるかに陰湿かつ陰険であり、肉体的というよりも心理的に残酷で・・カタリ派社会を内部から崩壊させていく冷酷無比なものであった。

・・異端審問は聞き取り調査、組織的密告、尋問、資料カードの作成など、さまざまな方法を駆使し、すべての住民を対象とした包括的イデオロギー統制システムであり、それはおそらく歴史上前代未聞のことであった」。西欧中世はローマ教会とローマ教皇がこの世を絶対的に支配していましたので、それに従わない者は神に背くものとして殲滅されることになり、アルビジョワ十字軍の派遣へと続きます。

しかしながら、カタリ派は決して反社会的な狂信集団ではなく、いわゆる正統信仰の人々とも平和に協調して生活していたのです。

またローマ教会を批判してはいましたが、それは当時のローマ教会のあり方が福音書や使徒の生き方から大きく逸脱したものと思われたからです。またローマ教会が権威を誇り、権力をふるうからであり、そのこと自体がカタリ派にすれば悪であったからです。ファシズムの時代を生きたシモーヌ・ヴェイユは、力の誘惑に屈しなかった宗教運動、その信仰共同体が12世紀のトゥールーズ地方にあったことを「一種の奇跡」だと言っています。

シモーヌ・ヴェイユがカトリックに惹かれながらも、ついに入信しなかったのは、カトリック教会の「力」ゆえであったと言われます。イエス・キリストが死に至るまで自分の命を捧げた愛と、教皇の至上権では雲泥の差があります。権力で人の心はつかめません。

*「奪還」から「征服」に変わった十字軍・・「異端の先住民」殺害を肯定

教皇の至上権のもとにある世界では、異端は許されず、十字軍という武力によって抹殺されていきました。十字軍も最初はパレスチナにおける聖地「奪還」、異教徒による汚染の「浄化」という意味合いのものだったのですが、その後、他の地域においては「異端の討伐や異教徒の征服」となっていきます。「奪還」から「征服」へ。アルビジョワ十字軍もそうですが、「北の十字軍」と総称される異教の先住民に対するものは征服でした。

「異教の先住民」とは、ヴェンデ人(西スラブ人)、プロイセン人、ラトビア人、エストニア人、リトアニア人、ノブゴロド人(ロシア人)ことです。騎士修道会についてはこの連載でも述べました。あのクレルボーのベルナルドも十字軍に従軍することは贖罪を与えてくれるものであり、異教徒殺害は肯定されるとしました。この異端審問と十字軍を一つにして、世界へ飛び出した宣教師たち。のちの植民地獲得競争に手を貸したカトリック教会。

*大航海時代、カナダの植民地化を許したのは教皇、先住民になされた性暴力や虐待

フランスの探検家シャンプランは1605年カナダにケベックを建設しました。そこにフランチェスコ会原始会則派、そしてイエズス会宣教師が、同時にイギリス・フランス等から植民者がきて原住民の改宗が図られていきました。西欧で行なったことが地球の各地でなされ、その後遺症で今も苦しんでいる先住民たちがたくさんいます。その一例を紹介します。乗松聡子さんの「先住民族に対するジェノサイドと、教皇の謝罪」(JP通信、2022年、236号)から。

カナダという国が西欧人によって植民地化される前から先住民がいた。植民地化を許したのは大航海時代のローマ教皇であった。教皇ニコラオ5世と、このコラムでもすでに紹介したアレクサンドル6世の二つの教書(1492年と1493年)で「無主の地」として発見された土地は、「発見した者が征服支配してよい」としました。これを「発見の法理」と言います。

19世紀に土地の所有権をめぐって法廷論争があったとき、先住民族の人たちは、自分たちが虐げられてきた問題の根源に、この「発見の法理」があったことを突き止めました。カナダには政府が出資し教会が運営する先住民寄宿学校があり、そこに先住民族の子供たちは強制的に入れられ、伝統的な信仰や文化は奪われキリスト教に改宗させられました。1831年から閉校の1996年まで139校、合計約15万人の先住民族の子供たちが送られた。

先住民族の子供たちは野蛮人として扱われ、学校に着くと、まず身ぐるみはがされシャワーを浴びせられ、伝統的な長い髪を切られ、名前ではなく番号で呼ばれる。母語は禁止され、母語を話したら舌に針を刺されたりした。身体拘束や殴打などの体罰。兄弟姉妹同士の交流も許されず、友達を作ることも許されない。家にはほとんど帰れない。聖体拝領用のウェファーを盗んで殴り殺された子もいる。いつの間にか、いなくなって戻ってこなかった子たち。

学校とは名ばかりで、農場、掃除、炊事、洗濯その他の労働をさせられる。最大の屈辱が性暴力。加害者は神父やシスター。神父に妊娠させられ、生まれた嬰児は焼却場で焼かれたという話も。司祭、シスターも植民地化に加担していたのです。

このような現実に対して、1990年代から被害者・家族や先住民社会は政府と教会に責任を問う運動がたかまり、政府も委員会を立ち上げて寄宿学校の被害を明らかにします。また政府を相手どって集団訴訟が起こされ、その後和解協定が成立し、2010年から全国で「真実と和解委員会」が開催され、体験者の聞き取りをおこない、すべてのカナダ人がこの歴史を学ぶことができるような催しが持たれました。

さらに、カトリック教会のみがまだ謝罪をしていないということから、2015年、この委員会は「ローマ教皇が謝罪することを求める」を行動要求として掲げます。2022年の春、約200人の先住民族の派遣団がバチカンを訪れ、教皇フランシスコに面会。教皇自らの口から謝罪の言葉はあったものの、教会自体の組織的責任を認める謝罪ではなかった。

また教皇がカナダを訪問して寄宿学校跡を訪れ、被害者たちを前に謝罪文を読み上げたが、その内容がバチカンで行なったものと大差なかったので、期待外れであったといいます。では、教皇にどのような謝罪を求めたのか?それは教会自体の責任を認めること、過去の教皇の権力による「発見の法理」に言及すること、被害の核心である性的虐待に言及することを被害者たちは求めたのです。

今も被害者たちは辛い体験のフラッシュバックなどで苦しんでいます。教皇謝罪スピーチの直後に、シピコさんという女性が躍り出て涙ながらに抗議した言葉を紹介します。「あなたはここに話し言葉の法を与えられます。私たち、大いなるスピリットの娘たち、そして部族の主権者たちは、大いなる法ではないいかなる法律、いかなる条約にも強制されることはない。我々は我々の領土で首長を任命した。それに従って統治するのだ・・・あなたは部下の男たちとともに帰りなさい!そして過去の過ちを正しなさい。この土地は植民者と教会が来るまでは清純で純粋だった。<発見の法理>を撤回しなさい!」・・・「発見の法理」を撤回せよということは、「教皇の至上権行使を撤回せよ」「植民地化したことを謝罪せよ」ということです。

現在、日本のカトリック教会でも司祭による性的虐待事件で争われている事案に対して被告側である教会の長上責任者たちは公判等に出席せずにいますが、カナダ、フランス、ドイツ、アイルランドその他の国と同様に、いずれ国家的な公権力の介入がない、とは言い切れません。早いうちに修道会や教区の責任者は自ら出席して、公的に弁明なり謝罪なりするほうが賢明でしょう。

*バーク枢機卿の教皇の至上権に関する教皇フランシスコ批判

保守派の代表者レイモンド・バーク枢機卿による講演「教会一致の奉仕におけるローマ教皇の至上権( plenitudo potestatis)」(2018年ローマ、カトリック協議会にて)の一部を紹介します。フランシスコ教皇の『愛のよろこび』とそれにまつわる2014年10月の司教会議(シノドス)での議論において、離婚して再婚した人たちに改悛の秘跡と聖体拝領を許すことができるのか、その可能性等を念頭において、至上権を論じたものです。「至上権を持つ教皇(フランシスコ教皇のこと)はイエスの教え(マタイ第19章)と教会のこれまでの一貫した教えに矛盾するような発言行動をしているが、それは教皇の教えとして受け入れなければならないのか」と。

*至上権に制限はないのか

まず「伝統における至上権」という見出しで、教皇レオ1世、グラティアヌス、クレルボーのベルナルド、イノセント3世、ホスティエンシスと呼ばれたスサのヘンリー枢機卿らの理解が示されます。

「至上権は既存の法を超えるが、法固有の目的にかなったものであるべきとか、地上におけるキリストの代理者として罪に至るようなことを命じてはならない」。「至上権には、既存の法に従って行使する通常権と既存の法を超えて『絶対的権能』として行使する至上権の2つがある」。「既存の法からの免除や法を補完することも、至上権の一部として自由裁量権ではあるが、教会の構造と教導職を壊すものであってはならない」。そして、「キリストから教会に与えられたものであるから、至上権は慎重に制限されるべき。それの行使は教会にとって有益で、魂の救いを促進するものであるべきであって、個人的利益のためであってはならない」と。

*ペトロはパウロに”兄弟的”矯正を受けたと聖書にあるが

では、至上権にはそういった制限があるとすれば、制限への違反はどのように裁かれ矯正されるのか?

教皇はそのやり方の間違いを注意され、公けにでさえも勧告されるべきである。教皇は共通の法から離れるのに性急すぎてはならないし、そうする場合は、前もって指定されていた忠告者の兄弟的な忠告を聞かねばならない。

もし誰か信者が、ある点に関する教皇の至上権の行使を罪深いものだと思い、そのことに関して自分の良心を落ち着かせることができなければ、義務として彼は教皇に服従すべきではない。

聖書に、ペトロはパウロに兄弟的に矯正されたという例もある。1983年の教会法典第212条には「キリスト信者は教会の牧者に自己の望みを表明する自由を有する」とされ、さらに「キリスト信者は、各人の学識や権限や地位に応じて教会の善益に関し、自己の意見を教会の牧者に表明する権利及び義務を有する」とある。

*バーク枢機卿の主張は…

伝統を守ることこそ教皇の務め以下、「教導職における至上権」は省略して「教会法的な法制」の最後の部分と「結論」から、バーク枢機卿の主張と思われる点を述べます。

教会法典第331条でローマ教皇は「教会の最高、十全、直接かつ普遍の通常権を有し、常にこれを自由に行使することができる」とあるが、教皇が私的な個人として、単なる一信者として行使することはできないし、キリストの神秘体である教会に聞かねばならない。司教団の一致と神の民全体の信仰の感覚の結果としての一致の奉仕であるべき。具体的には、伝統との一致、それは信仰の信条、諸秘跡、教会統治における規則の遵守や司教団の交わりなどを尊重した上で至上権は行使されなければならない。「それゆえ、教えであれ、法であれ、実践であれ、聖書と教会の伝承に保持された神的啓示に一致しないことの表現(表明)は、教皇権の真正な行使であり得ないので、信者によって斥けられねばならない」。

要するに「伝統に基づかないものは受け入れ難い」というバーク枢機卿。彼は講演をグラティアヌスの教令集の言葉で結んでいます。「いかなる者も教皇をその過ちゆえに非難してはならない。他のすべての人を裁くべき者である教皇を、誰も裁くことはできないからである。ただし彼が信仰から逸脱したとして非難される場合は別である」。

冒頭のハイネの詩のような教皇を誅するほどの強さはありませんが、バーク枢機卿も<伝統的な信仰>から逸脱したフランシスコ教皇に一矢報いたかったのでしょう。

ところで、バーク枢機卿は、今回の”シノドスの道”で一般信徒の声を聴くことを「パンドラの箱」を開けるものだ、と批判していますが、私はその逆で「宝の箱」を開けるものだと考えます。信徒の声に蓋をすることしかできない枢機卿や司教に、どれだけの信徒がついて行くでしょうか。

(西方の一司祭)

*藤崎衛『ローマ教皇は、なぜ特別な存在なのか』、ミシェル・ロクベール『異端カタリ派の歴史』、山内進『十字軍の思想』、佐藤彰一『宣教のヨーロッパ』、レイモンド・バーク枢機卿の論文は Library : The Plenitudo Potestatis of the Roman Pontiff in Service of the Unity of the Church | Catholic Culture

・カトリック精神を広める㉑ 勧めたい本紹介・4 「聖書から読む『神に近づく食生活』キリストは何を食べていたのか?」

「聖書から読む『神に近づく食生活』キリストは何を食べていたのか?」(ドン・コルバート医学博士著・越智道雄訳 、ビジネス社刊、2007年8月初版)

コルバート博士は、アメリカで、「実際に3万人の患者に接してき

この食べ物規定から、キリストが食べた物とは、全粒粉の穀類、自

聖書に出てくる有名な話しとしては、旧約聖書第17章に出てくる

食べ終わった後

後にサラは笑いを恥じ

もう一つの話は、新約聖書のルカ福音書15章に出てくる有名な放蕩息子の

このように、肉、子牛の肉は、特別な日にしか供されない。反対に、

実際、豚は、生ご

以上のように、「キリストは何を食べていたのか」を聖書の記述か

(横浜教区信徒・森川海守 ホームページ https://mori27.com)

・愛ある船旅への幻想曲 (55) 平和祈願ミサに出て信徒激減を実感、司教たちに「愛のためにリスクを冒す覚悟」があるのか

8月、今年も教会行事として平和旬間、

私は5年ぶりに地区主催の平和祈願ミサに与った。

この小教区の今年の全体会で発表された現況届の信徒数は4年前の

5年前までは、

ある時から、

いったい日本の何人の司教が、シノドス最終文書に書かれている「第二部・司教の役務、

そして、

以下は、教皇レオ14世の、ルカ13章22-30からの福音説教(「カトリック・あい」翻訳)から抜粋

「イエスは『信者の確信』に挑戦しているのです。ですから、

(西の憂うるパヴァーヌ)

(読者投稿)消極的な日本の教会の取り組みにめげず、”シノドスの道”を歩み続けるために・Q&A

昨年10月に閉会した世界代表司教会議(シノドス)第十六回通常総会の最終文書(XVI Ordinary Assembly of the Synod of Bishops 2-27 October 2024 「 Final Document for a sinodal church communioin, participation, mission」) の日本語版が日本の司教団―カトリック中央協議会から6月30日付けで出されました。公式文書の表題にも、本文にもない「シノドス流の教会」というタイトルを勝手につけ、これ自体が誤解を与えかねないおかしな表現ですが。

そうした遅れを見越した「カトリック・あい」は昨年10月末の最終文書発表から半月後に全文試訳を完了し、無償で掲載していますが、この”公式訳”は、約3年にわたる”シノドスの道”の歩みの成果であるはずの、この文書を発表から半年以上も経って、しかも”シノドスの道”を始められた教皇フランシスコがお亡くなりになったあとになってようやく”公式訳”を出したわけです。

「カトリック・あい」では昨年11月当初から無料で配信され、すでに閲覧件数は650件に達していますが、半年以上遅れのこの”公式訳”は、何と一冊「800円+税」払わないと入手できません。880円の”入場料”を払わないなら、”シノドスの道”の歩みに参加するな、ということでしょうか。教皇フランシスコが世界のすべての信者の参加を目指して始められた”シノドスの道”なのにおかしな話です。

無料配布が無駄使いというなら、信徒の献金をもっとほかのことで無駄使いしているのではありませんか。しかも、”公式訳”が今頃になって出されたことも、多くの信徒は知らず、私たちの教区報で紹介されることもありません。日本の多くの教区、高位聖職者の方々が、この3年以上、ほとんど何もしてこなかったことからすれば、当然かもしれません。

教皇フランシスコは生前に、この最終文書をもとにさらに”シノドスの道”の歩みを進め、2028年秋までに女性の助祭叙階の是非など懸案とした残された課題をさらに煮詰め、世界教会会議を開いて結論を出す方針を示され、教皇レオ14世もこれを引き継がれています。しかし、日本の教会の現状を見ると、司教団は9月に、司教や各教区のシノドス担当者などで、”最終文書を学ぶ会”を約1年遅れで開く予定、というような状態。シノドスやシノダリティに関心を持つ司祭・信徒は、どの教区にもほとんどおらず、「シノドスとは何?」「シノドスは終わったのでは」というのが一般的反応なのではないでしょうか。

それでも、そうした事態にもめげることなく、”シノドスの道”の重要性を認識して、信徒として教会のあるべき姿や、教会の刷新・改革について分かち合っていくことが、日本の、世界の教会に求められていることには変わりがありません。”シノドスの道”の歩みも、今後も進めていくために、参考として、筆者が考えたQ&Aです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Q1 今回のシノドスの目的・特徴は何ですか。

A・従来のシノドスは、「世界代表司教会議」の名称が表すように司教だけが参加する会議でした。しかし、今回は司教だけでなく男女の信徒、奉献生活者、司祭と助祭も参加し、教皇フランシスコが2021年10月にお始めになった”シノドスの道”の歩みの”中間決算”とも言えるものです

・そこには、第二バチカン公会議の司教職の理解があります。司教は神の民とともに、神の民の中にあって奉仕を生きるということです。(本書P161~162参照)神の民の教会は聖職者中心ではないということです。

Q2 「最終文書」の構成はどうなっていますか。

A.最初に「教皇フランシスコの付記」があります。次に「はじめに」があり、その後「シノダリティの神髄、第二部 舟で一緒に、第三部 網を打ちなさい、第四部 豊漁、第五部 わたしたちもあなたを遣わす」、最後に「結び」があります。難しいと感じるかもしれません。しかし、具体的事例を想定して読み進めればわかりやすいと感じてきます。チャレンジしましょう。

Q3 「 シノダリティ」とは何ですか。

・通常は「協働性」と訳されます。

・最終文書第一部の表題は「シノダリティ(共働性)の神髄」です。

・「シノドス」と「シノダリティ」に共通な点は対話・識別・集まること。(最終文書28)

・シノダリティとは、教会をより参加型で宣教的にするため、すべての人とともに歩みキリストの光を輝かせることのできる教会にするための、霊的刷新と構造改革の道です。(最終文書28)

・シノダリティと宣教は緊密に結びついています。(最終文書32)

Q4 「霊における会話」とは何ですか。

A・”シノドスの道”の霊性は聖霊の働きから生まれます。私たちの務めは聖霊の声を聞き取ることです。(最終文書43)

・「霊における会話」は、(”シノドスの道”を歩むための)「一つの手段」であり、限界はあるにせよ、多くの実りをもたらします。(最終文書45)

Q5 教会におけるシノダリティは、社会と関係がありますか。

A・シノダリティは、教会を現代世界における預言の声とすることができます。(最終文書47)

・貧しい人の声に耳を傾ける姿勢は、権力の集中によって切り捨てる世界に、真向からの勝負を挑んでいます。(最終文書48)

Q6 今回の最終文書を教区の信者はどのように活用すればよいですか。

A・2021年に今回の”シノドス道”の第一段階である「教区ステージ」が始まりました。その時、各小教区から「意見書」を提出し、それを基に、教区の意見書が作成されました。今回の「最終文書」と照らし合わせる作業が必要です。これは、教区のシノドス担当者の責任です。

・信者としては、教区の現状と課題について識別した上で、そこで浮かび上がった問題について、「最終文書」がどのように捉えているかを見つけて、それについて信者同士で分かち合うことが必要です。

Q7 教区の財政が厳しいと言われています。この問題について、今回のシノドスを踏まえてどのように取り組めばよいでしょうか。

A.現段階で教区財政の情報はほとんど伝わっていません。また教区本部からは何の説明もなされていません。財政問題については「最終文書」が直接触れているわけではありません。

しかし、この問題が生じる背景について最終文書95~102(透明性、説明責任、評価)の中に手がかりがあります。

・透明性とは、聖書に根ざした基本姿勢です。(最終文書96)

・秘密保持の姿勢が、福音に反する行為を正当化したり、不正を隠蔽する口実になることは決して許されません。(最終文書96)

・透明性のある姿勢は教会に欠かせない信頼のとりでです。(最終文書97)・透明性や説明責任が求められるのは、性虐待・財務上の不正行為に限ったことではありません。(最終文書98)

・教会が居心地のよい教会であろうとするなら、説明責任が、あらゆるレベルにおいて当然の慣行とならなければなりません。(最終文書99)

Q8 女性信徒は、教会において大きな役割を果たしているにもかかわらず、軽視されています。女性の地位と役割について「最終文書」はどのように述べていますか。

A.その前に、日本の司教協議会がバチカンのシノドス事務局に提出した日本の回答書では、女性の問題について、ほとんど触れていません。このこと自体が問題です。アジア諸国と比べても女性の役割について問題意識がないことが残念です。

・男も女も、神の民において等しい尊厳を享受しています。(最終文書60)

・聖書は、救いの歴史における、多くの女性の秀でた役割を証言しています。(最終文書60)

・女性が教会の中で指導的役割を担うことを妨げる理由はありません。聖霊によってもたらされるものを、阻止してよいはずはありません。(最終文書60)

・助祭職が女性に開かれるかという問題も未決着のままであり、この件に関しての識別を続けなければなりません。(最終文書60)

Q9 司教は、教区の最高指導者です。司教の役務について、「最終文書」はどのように述べていますか。

A.・司教の役割は、霊のたまものを一致のうちにまとめ上げること

・司教は、特権や、自分一人で果たすべき責任を背負わされるのではありません。(最終文書69)

・司教の選出において神の民がより大きな発言力をもつことです。(最終文書70)

・司教は、司牧訪問の際に、信者たちとともに過ごす時間をもつようにし、彼らの声に耳を傾け、自身の識別につなげることが大切です。(最終文書70)

・透明性や説明責任が求められるのは、司牧者のライフスタイル、司牧計画、宣教方法にも及びます。(最終文書98)

Q10 今回のシノドスは、亡くなられた教皇フランシスコの最後の奉仕となりました。私たちは、何を引き継ぐことになるのでしょうか。

「全体会議 閉会あいさつ」(2024年10月26日)の一部を紹介します。(本書165頁以下参照)

・「主は私たちに、ご自分の福音を、言葉よりまず生き方をもって、証しする者となるよう呼び掛けておられます。」

・「慈しみ深い神の手を縛って宝を独占する『恵みの分配者』のように振る舞うことは許されません。」

・「この戦争の時代において私たちは、平和の証人でなければならず、また異なるものの和合を実際に目に見える形にすることを覚えなければなりません。」

・「シノドス流の教会では、一致を見た言葉に行動が伴わなければなりません」

主の祝福が皆さんにありますように。互いに祈り合いましょう!

(南の信徒より)

改(読者投稿)米国の広島・長崎原爆投下80周年メッセージー教皇レオ14世にも、米国巡礼団の枢機卿にも、米国人としての自戒の念が感じられないのはなぜ?

広島・長崎に世界で最初、そしてこれまでに唯二回の原爆が使用されて80年。教皇レオ14世と日本訪問中の米国巡礼団を率いる枢機卿からメッセージが出されました。しかし、この二つのメッセージを読み返して、強い違和感を感じるのは私だけでしょうか。

原子爆弾の開発、製造は、もとをただせば、開発の先端を行っていたドイツの最優秀の科学者たちのいるナチス・ドイツがその製造に成功し、使用するのではないか、という恐怖に駆られた米国政府・軍とそのドイツの科学者の指導を受けた後で米国に亡命した科学者たちが中心となって開発・製造に成功した。ところが競争相手と考えていたドイツが降伏してしまい、代わりの使用先として、まだ降伏していない日本に使おう、ということになった、というのが真相のようです。巨額の政府予算を投入したこの大プロジェクトの”成果”を連邦議会や国民に示さねば、という心理的圧力が政府、軍、科学者たちにあったことも考えられます。

一方のドイツの原爆開発のリーダーだったハイゼンベルク教授はこの新型爆弾をヒットラーが手にしたら恐るべきことになる、と強い懸念を抱き、開発製造に成功する前に、色々な理由を付けて、敗戦前に事実上、開発を停止していました。そのメッセージを第三国を通じて、米国に伝えようとしたが、なぜが米国の科学者にも政府にも届きませんでした。

要すれば、米国の政府・軍・科学者が恐るべき事態を予測できたにもかかわらず、開発を推し進めた結果、原子爆弾の広島・長崎への投下、一瞬のうちに何十万もの非戦闘員の市民の命を奪い、共同開発者だった英国はもとより、その威力に着目したロシアまでもが開発に着手し、手にするに至ったわけです。様々な理由付けが可能であるとしても、客観的事実として、現在に至る核兵器の拡散は米国が開発、製造、そして使用したことに始まっていることに変わりはありません。

当時の米国のカトリック教会、高位聖職者たちが、このような恐怖の兵器の開発、製造、使用に対して、どの段階で知り、どのような対応をしたのか、今となって走る由もありませんが、投下80年の大きな節目の年に当たって、当の米国人初の教皇も、わざわざ巡礼団を組織して広島・長崎を訪れた枢機卿たちも、メッセージに、そうした国、国民としての深い自戒の念から始めて然るべきだったのではないでしょうか。

実際の教皇のメッセージで、そうした表現は皆無。「あの 1945 年 8 月の出来事から長い年月が経ちましたが、広島と長崎の町は今もなお、核兵器がもたらした恐ろしさを、私たちに伝え続けています」と言われていますたが、では、その核兵器を開発、製造、そして広島と長崎に使用した当事者であり、その後もさらに巨大な破壊力を持つ水素爆弾の開発、製造を進め、恐ろしい核兵器競争の端緒を作った米国の、それを許容した国民の、教会の責任をどうお考えになるのか。メッセージからはうかがい知れません。長崎でミサを捧げたマックロイ枢機卿も、米国の原爆投下の責任については、「私の祖国が日本国民に対して行った正当化できない爆撃」の一言しか触れませんでした。

「広島と長崎は『記憶のしるし』として、相手を破壊する力によって安全を保つという幻想を捨てるよう、私たちに語りかけているのです… 私たちは、正義、兄弟姉妹愛、そして共通善にもとづく世界の倫理をつくらなければなりません… この厳粛な祈念の日が、国際社会に対して、全人類家族のための持続可能な平和―すなわち、『武器のない平和、武器を取り除く平和』―を追求する決意を新たにする呼びかけとなることを、私は心から祈ります」と教皇はメッセージで言われます。マックロイ枢機卿も「あの日々についての証言は、既存の核兵器システムの近代化と新たな国家間の核兵器の拡散を通じて私たちを飲み込もうとする核の狂気の流れから離れるように、世界全体に警鐘を鳴らしています」と語っています。

だがこれらの言葉に、もう一つ説得力を感じられないのは、原爆の弓を引いた当事国の国民の一人だという当事者意識、自戒の念から、出発していないからではありませんか。

そうした中で、唯一の例外と思われるのは、広島での米巡礼団のクピッチ枢機卿が語ったとしてVatican News だけが伝えている言葉です。「第二次世界大戦の残虐さの中で、非戦闘員は攻撃対象としない、という伝統的な原則は崩れ去った…〝総力戦″の名の下に、一般住民を標的とすることが常態化されつつあった。ヒロシマとナガサキが原爆攻撃の対象として選ばれた理由の一つは、すでに日本の他の都市を爆撃、破壊していたことから〝新兵器″を使用することへの心理的抵抗は弱められていた」と指摘。

さらに「米軍兵士たちの命を救うためなら核攻撃を行うことを支持する意見が多数表明されている最近の米国の世論調査結果」を挙げ、「これは、1945年以来、米国民の核兵器使用や外国の民間人を意図的に殺害する意思が、多くの研究者が想定していたほど変化していないことを示している」と警告していますが、”客観的”なコメントに留まり、「自戒」とは一歩距離を置いた印象は否めません。

日本国内ではわが国が批准していないことを批判する声がある核兵器禁止条約。2021年1月に批准国が50か国を越え、新たな国際法として発効していますが、肝心の核兵器保有国、米国をはじめ、ロシア、中国、フランス、英国、パキスタン、インド、イスラエル、北朝鮮の9か国すべては、この条約に参加する意思を全く見せておらず、それどころか中国と北朝鮮は核兵器製造のピッチを上げているのが現状。これでは、条約の意味をなさないのは誰が見ても明白です。

核兵器を持たず、唯一の被爆国である日本が条約に参加しても、核兵器を持つ国々すべてが全く批准の意思を示さないのでは、条約の実効性はゼロです。そうした中で、広島、長崎原爆投下80周年の機会に、最初の核保有国で、歴史上唯一の核兵器使用国であり、核拡散のもとを作った米国の政府に、トランプ大統領に、教会は、教皇は、米国の教会指導者たちは、なぜ、核兵器禁止条約への加盟を強く求めないのでしょうか。

新聞記者だった私は、今から30年近く前に、米国で原爆開発を手掛けたニュー・メキシコ州のロスアラモスの国立研究所を訪れたことがあります。目的は、地熱発電の研究開発を進めている部門など新エネルギー開発の現状を取材することにあり、原子爆弾の開発部門は機密とされていて、すぐ横を通っただけで取材はできませんでした。ただ、広報からもらった原爆開発・製造から使用に至る説明書に目を通して印象に残ったのは、当然ながら開発・製造者としての自戒の念のかけらもなく、「もしも原爆が投下されなかったら、日本は戦争を続け、さらに多くの米国兵士が命を落とした。それを避ける事を可能にした」という自己正当化の言葉です。

今回の教皇と、二人の米国の枢機卿、特にマックロイ枢機卿のメッセージも、厳しく言えば、「この説明書の言葉と五十歩百歩」のように思われるのが、残念です。

*参考資料=「原子爆弾の誕生・上下」(リチャード・ローズ著、啓学出版刊)、「なぜ、ナチスは原爆製造に失敗したか―連合国が最も恐れた男・天才ハイゼンベルクの闘い・上下」(トマス・パワーズ著、福武書店刊)、「原子爆弾1938~1950年」(ジム・バゴット著、作品社)

(2025.8.10 中身のない、きれいごとが大嫌いの、東の信徒)

・「パトモスの風 」②「サン・ダミアーノの十字架」に描かれた百人隊長と三本の指の意味は

アッシジの聖フランシスコを回心に導いた「サン・ダミアーノの十字架」のイエスの両側に描かれているのは、イエスが亡くなった時に十字架のそばに立っていた人々です。しかし、その人々の中で、十字架のイエスの左腕の下、一番右に描かれている百人隊長は、ヨハネ福音書には一度も登場しません。

アッシジの聖フランシスコを回心に導いた「サン・ダミアーノの十字架」のイエスの両側に描かれているのは、イエスが亡くなった時に十字架のそばに立っていた人々です。しかし、その人々の中で、十字架のイエスの左腕の下、一番右に描かれている百人隊長は、ヨハネ福音書には一度も登場しません。

前回紹介した「聖フランシスコに語りかけた十字架」の著者マイケル・クーナン氏は、「意味深いことには、百人隊長の三本の指は、伝統的イコン画法のなかでは、『私は話している』というサインです。キリスト教的な文脈においていえば、これは『私はイエスが主であることを証ししている』という意味です」と書いています。この説明はとても興味深いものです。

「サン・ダミアーノの十字架」の中央のイエス・キリスト像の頭上には、「ナザレのイエス、ユダヤ人の王」と書かれています。これはヨハネ福音書だけにみられる罪状書き(ヨハネ福音書19章19節参照)。祭司長たちがピラトに、「『ユダヤ人の王』と書かずに、『この男は「ユダヤ人の王」と自称した』と書いてください」(19章21節)と求めたのを、ピラトが取り合わず、「私が書いたものは、書いたままにしておけ」 (19章22節)と答えたことによるものです。

私たちは今も、信仰宣言の中で、ローマ帝国の総督であったピラトの名を毎回唱えていますが、これは特別なことです。イエスが、彼のもとで苦しみを受け、ローマ帝国の刑罰である十字架刑を受けたことで、ローマ帝国はイエスの名を刻印されたのです。エルサレムの崩壊を予告したイエスは、キリスト者のためにすでにローマを見据えていました。

イエスはピラトの尋問に、「私の国は、この世のものではない」(ヨハネ福音書18章36節)、「私は、真理について証しをするために生まれ、そのために世に来た。真理から出た者は皆、私の声を聞く」(18章37節)と答えました。

神の現実を明らかに語るこれらの言葉に接したピラトは、「真理とは何か」(18章38節)と問い返しましたが、この時彼は、すでに「私の声を聞く」者になっていたのです。「私はこの男に罪を見い出せない」(19章6節)と言うピラトに、「私たちには律法があります。律法によれば、この男は死罪に当たります。神の子と自称したからです」(19章7節)とユダヤ人たちが答えると、「ピラトは、この言葉を聞いてますます恐れ、再び官邸に入って、『お前はどこから来たのか』とイエスに言った」(19章8~9節)と書かれています。「神の子」という言葉が、彼の耳に残ったのです。

イエスは、その最期の時に、ローマ総督ピラトに関わることで、ローマへの軌跡を残しました。祭司長たちに訴えられ、総督と王の前に立ち、十字架に向かった道筋です。パウロも、イエスと同じこの道を

辿ってローマへ向かったのです(使徒言行録22章30節~28章16節参照)。

イエスが十字架上で息を引き取られた後、「ピラトは、イエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、すでに死んだかどうかを尋ねた。そして、百人隊長に確かめたうえで、遺体

をヨセフに下げ渡した」(マルコ福音書15章44~45節)とあります。

この百人隊長は、十字架上で息を引き取られたイエスの方に向かって立ち、「まことに、この人は神の子だった」(15章39節)と言った人です。この言葉には、以前、彼がそのことを思いめぐらしたことが示唆されています。

マタイ福音書によると、イエスがカファルナウムに入った時、一人の百人隊長が、病気の子を癒してもらおうと、イエスに近寄り、懇願しました。それを聞いたイエスは、「私が行って癒やしてあげよう

」(マタイ福音書8章7節)と言います。そう言いながら、すでに歩を進めていたかもしれません。人々も周りを取り巻いていたでしょう。百人隊長は、自分の子が癒される最後の可能性に期待してイエスの評判

に賭けて夢中で近づいたけれども、ローマ兵である彼の家に見物人を従えてイエスが来られることは、避けたかったに違いありません。

そこで彼は、「主よ、私はあなたをわが家にお迎えできるような者ではありません。ただ、お言葉をください。そうすれば、私の子は癒やされます」(8章8節)と言って、イエスの来訪を断わります。そして、「私も権威の下にある人間ですが、私の下には兵隊がおり・・」(8章9節)と、自分の部下との関係を引き合いに出して理由を説明します。

しかしイエスは、彼の来訪を断るその言葉に、「イエスがキリストだ」と信じる彼の直観的で純粋な思いを見抜きます。百人隊長の言葉は、イエスのローマへの思いのこだまでした。そこには御父の御心がありました。イエスの御言葉はかならずローマに行くのです。

イエスは、それが一人の異邦人の言葉であることに驚き、付いて来た人々に、「よく言っておく。イスラエルの中でさえ、これほどの信仰は見たことがない」(8章10節)と言われます。そうです。それは目に見えることが、「イエスをキリストだと信じる」という目に見えないことからくる、という新しい信仰の在り方だったからです。ヨハネ福音書で復活したイエスが、「私を見たから信じたのか。見ないで信じる

人は、幸いである」(ヨハネ福音書20章29節)と言ったとおりです。

イエスは、「行きなさい。あなたが信じたとおりになるように」(マタイ福音書8章13節)と言ってそのまま彼を返します。そのとき彼の子は癒されました。

パウロがローマの信徒に宛てて手紙を書いているように、御言葉は、パウロより先にローマに来ていました(ローマの信徒への手紙1章6~7節参照)。「主よ、私はあなたをわが家にお迎えできるような者では

ありません。ただ、お言葉をください。そうすれば、私の子は癒やされます」と言った百人隊長の言葉は、御言葉がローマに到達するという神の計画の現れでした。

そしてそれは実現しました。「サン・ダミアーノの十字架」に描かれている百人隊長は、イエス・キリストを信じるようになったローマ帝国の象徴として描かれたのです。その事実なくして、ここに和気あいあいと描かれている人々はなく、この十字架と聖フランシスコとの出会いもなかったのです。

イエスを求め、イエスを見た百人隊長の直観的で純粋な信仰は、やがて、十字架上で息を引き取られたイエスの方に向かって立ち、「まことに、この人は神の子だった」(マルコ福音書15章39節)と言うと

ころにまでに至りました。

この言葉こそが、マイケル・クーナン氏の「キリスト教的な文脈において言えば、これは『私はイエスが主であることを証ししている』という意味です」と合致する言葉なの

です。「サン・ダミアーノの十字架」は、私たちにそれを提示してくれているのです。

(横浜教区信徒 Maria K. M.)

・共に歩む信仰に向けて⑧教皇制のゆくえ その3:教皇の至上権:権力の充溢について

教皇権の歴史的展開を大まかに見ますと、「形成期」→「絶頂期」→「衰退・分裂期」→「宗教改革」→「近代・現代の改革教皇権」といった流れだと言えます。そのことは高校の「世界史」の参考書でもかなり詳しく記述されていますので、以下に少し紹介します。

*高校生でも知っているカトリック教会と教皇の歴史!

よく読まれている山川出版社の『詳説世界史研究』から教皇についての記述を見てみましょう。教皇については第6章「ヨーロッパ世界の形成と発展」のなかで、帝政末期のローマでキリスト教が公認され、国教化されて、ローマ、コンスタンティノープル、アンティオキアなどの5つの有力教会があったこと、このうちローマ教会は帝国の首都に位置することと使徒ペテロ起源説を根拠に、早くから他の教会に対して首位性を主張し、ローマ司教はペテロの後継者を自認し、教皇と尊称されたと。

その後、「教会の権威」の一節で、ローマ教皇を頂点に、大司教・司教・司祭、修道院長などの聖職階層制(ヒエラルヒー)が成立したこと、前回紹介したカノッサ事件(1077年)や十字軍を宣言して教皇権の強化に努めたウルバヌス2世、そしてインノケンティウス3世など11世紀末から13世紀初めにかけて、教皇権は絶頂に達したと。その後、十字軍について述べたあと、「教会勢力の衰微」という一節でカタリ派異端のことやアナーニ事件(1303年)、そして「教皇のバビロン捕囚」、教会大分裂(大シスマ)、教会改革運動がおこり、ウィクリフやフスが登場したこと 第9章「近代ヨーロッパの成立」のところでルター等の宗教改革、カトリックの改革について記述されています。教会が主題として取り上げられるのは、このときまでです。

*教皇の至上権;「権力の充溢」

では教皇が持っている「至上権」とは何でしょうか?皆さん、聞いたことがありますか?公会議文書には至上権についてはすでに前提されていて、当たり前のことのように書いてあるので、特別気にすることもなく読んでいるのではないかと思います。

鈴木宣明(イエズス会士・元上智大学教授)の『ローマ教皇史』によると、例えば教皇レオ1世(5世紀)はマタイ16章で主イエスがペトロに「あなたはペトロ。この岩の上に私の教会を建てる。私はあなたに天の国の鍵を授ける。・・」と言われましたが、その鍵とは「権能」のことであり、全教会に関わる一切の権能、「最高の権能」のことです。教皇の「至上権」plenitudo potestatis、藤崎氏の訳では「権力の充溢」と言われるものです。

教皇が首位権を主張したことに基づく権利 権力がこの至上権です。前回紹介した教会法学者のグラティアヌスは教皇ニコラウス1世(9世紀)の書簡から「第一の座(ペトロ)は何人(なんぴと)の裁きも受けない」ことになると解しました。「至上権」は「統治における支配的権力の充溢」のことです。以下、至上権の盛衰について簡単に見てみましょう。

*十字軍・・・教皇の至上権を示し強化した

改革教皇グレゴリウス7世は東方キリスト教徒をサラセン人から救援するために軍事的な遠征軍を計画していましたが、出来ずにいました。その精神を受け継いだのがウルバヌス2世です。ウルバヌスは対立教皇を排し、種々の教会改革を軌道に乗せ、フランスの諸都市や修道院や諸侯に自分の意思を伝えていたようで、そのあとフランス中部の古都クレルモンで十字軍を提唱します(1095年)。その時演説されたことは、東方の苦難とそれに対する聖戦の招喚 この戦いに参加すると贖宥と東方の富(財貨や土地)が得られること。そして参加者は十字の印を縫い付けるべしといった内容のようです。

第1回十字軍の参加者は十数万人。教皇はキリスト教世界を統一する者としての権威を聖俗両面で確かなものにしていきます。ただ、その後の十字軍には教皇みずからの私利私欲に基づくものと思われるものがあったり、また騎士修道会が出来たりして、必ずしもキリスト教と一致するものなのか疑われるものも出てきますが

*異端審問

至上権がもっとも発揮されたのが異端審問でした。教皇が考える正しい信仰、正統な信仰の純粋さが汚される、侵害されるような場合は、そのような信仰や人物は存在が許されませんでした。通常の法的な手続きをすっ飛ばして処理されていく。重要なのは社会全体の健康を守ることであり、社会全体のために個々の成員は存在している、という考えです。そんな社会に君主として教皇は存在しました。

よって個々人の思想とか表現の自由とかはありません。何であれ 逸脱 は教皇への反逆として処断される。審問官にひとたび怪しいと思われると、反論する機会を与えられることなく、巧妙に誘導されて、種々の苦痛を与えられ、拷問に付される。無罪放免されることは、ありませんでした。異端審問官の多くはドミニコ会士、フランシスコ会士でした。

*教皇権の衰微

また至上権を振るって自分の意に添わない王や国々を聖職停止にしたり、十字軍に従軍することを命じたりしたので、あちこちから疑問の声が上がるようになりました。そして制度としての教皇制は公然と批判されるようになり、権威は落ちていきます。

例えば、教皇に何度か破門されたドイツのフリードリッヒは再び十字軍遠征をし、聖地エルサレムを奪還し、エルサレム王となる戴冠式を行ないますが、その際同行した司祭たちはフリードリッヒが破門の身であることを理由に彼の頭上に王冠を載せることを拒みます。するとフリードリッヒは自らの手で王冠を自分の頭に載せます。また彼が1231年にシチリア両王国に公布した新法典にはローマ教皇の神権政治的国家秩序を排し、皇帝の意志の独立」を明記しました。またナポリ大学の創立も 教皇のいう神意に捉われない官僚組織を育成するためでした。

*教皇のバビロン捕囚 と大分裂(大シスマ)で権威失墜

1309年、クレメンス5世の時、フランス王権は教皇庁をアヴィニョンに移転させます。教皇はフランス王権に従属していきます。ローマの政情不安もありました。神聖ローマ帝国のルートヴィッヒ4世は1328年ローマで教皇からではなくローマ貴族から帝冠を受けます。神聖ローマ帝国の「神聖」はローマカトリック教会に従順という意味の「神聖」ではなく、皇帝自身が直接神から統治権を頂いているのだという主張が込められています。ローマ教皇の至上権は軽んじられているというか、もはや認められていないのです。

大シスマ(1378~1417年)において、アヴィニョン派はフランス、イベリア諸国、ナポリ、スコットランドで、ローマ派はイタリア、ドイツ、イングランドで分裂して、それぞれの教皇を支持しました。1409年のピサ公会議のときはローマとアヴィニョンにそれぞれの教皇がいて、さらにピサ選立教皇が立てられるという3人が鼎立するという事態になりました。神の意思をどの教皇が体現していると言えるのでしょうか。教皇制がきわめて人間的なものであることの現れと言えますし、これでは教皇の至上権の神聖性を主張することは困難です。

*公会議至上主義の登場・・

大シスマで混乱している最中の1414年 コンスタンツ公会議が開かれ、大要次のような決議(教令「ヘク・サンクタ」)が出されました。「この聖なる公会議は・・まず第一に以下のように宣言する。これは聖霊において正統に集められ、普遍的公会議を構成し、カトリック教会を代表し、キリストから直接権限を授けられている。したがって、どのような身分・位階にある者でも、たとえ教皇位にある者でも、信仰、シスマの根絶、頭部と肢体にわたる教会の改革に関する事柄については服従の義務を負う」としかしその後、バーゼル公会議が開催されますが、教皇と公会議主義者の間で対立があり、公会議主義者たちが立てた対立教皇が退いてしまったので「公会議主義は失敗した」と言われる事態に。

次のピウス2世教皇は「教皇をさしおいて公会議に訴えること自体が破門になる」と宣言します。形としては「教皇権が公会議主義に勝利し」ました。しかし14 世紀の司教デュランや司教ル・メールの「<権力の充溢といった制限なき権力を廃絶し、司教と教会会議の独立した権威を回復して古代の体制に回帰しようという思想が、15世紀に公会議主義として現れたことは重要です。デュランやル・メールは教皇の身勝手な振る舞いによって地域の司教たちが損害を被っている事態を重く見て、教皇権よりも司教と教会会議の権利が優先されるべきことを主張したのでした。

*教皇庁内部でも腐敗が・・

教皇庁内部でも腐敗が進みました。教皇の下における枢機卿の権限が大きくなっていきました。彼らは自分たちの利益のためになると思える教皇を次々に選んでいきます(アヴィニョン期)。「枢機卿たちは教会の真の支配者となって教皇を傀儡にし始めていた。」枢機卿は団体として権力を持ち、自分たちの身分と財産の保全のために「1352年の選挙要綱」を作って、新しい枢機卿の任命やその人数、教皇庁の財産や役職を決めたりするときは枢機卿団の承認が必要であると定めました。また教皇権は世俗権力からだけでなく内側からも圧迫されていきました。

*中世教皇制の最後の段階へ

ヨーロッパ世界で封建制が揺らいでいくと同時に、各地の国民国家が成長していき、教皇の至上権に基づく中央集権的な統制は徐々に緩んでいきます。教皇の諸外国に対する影響力は失せ、イタリア中部だけの狭い領域に至上権行使は限られていきます。すでに13,14 世紀には、各国の世俗君主たちは教皇権に対してみずからの権威を主張し、教皇の上級領主権を否定し、領内の教会に対する統制の権限を奪っていきます。

教皇が聖職者から受ける税の一部を国王たちのものとしたり、聖職叙任に当たっても国王たちの推す候補者を司教職に就けたりなど。君主たちは霊的な問題にも干渉していきます。皇帝が大司教に聖職者集団を改革するよう命じたり、多くの君主たちは高位聖職者に自らの司教区に常駐するよう命じたり、教会暦上の祝祭日に干渉したり、またプラハ、ウィーン、ハイデルベルクに世俗権力によって大学を設立したりなど教皇権の影響を排除しました。

14世紀から16世紀はルネッサンスの時期ですが、同時に人文主義(フマニスムス)やコペルニクスなどの天文学・自然科学も開花し大航海時代でもあります。1493年、アレキサンデル6世は2つの大勅書で地球を二分割し、スペインとポルトガルの「征服に属する地域」と定めたことは、前にも述べました。「地上の国を統一するのはキリストである。キリストの中にいっさいの至上権はある。キリストは教皇をその代理人とした。教皇はキリストの全権力を、世俗の権力さえも受け継いだ」という論理によってです。教皇の 至上権 の行使は、この時期、ヨーロッパ世界の外だからできたことですヨーロッパではまもなく宗教改革が起こり、教皇権の影響の及ぶ範囲は狭くなっていきます。

*第2バチカン公会議(1962年~)以降 至上権はどうなっているか?

第2バチカン公会議文書 教会憲章」第22項に「ローマ教皇は、その任務、すなわちキリストの代理者ならびに全教会の牧者としての任務によって、教会の上に完全・最高・普遍の権能をもち、それを常に自由に行使することができる」とあり、「完全な権能 plenam potestatem 」、英訳では full power となっています。

また 教会における司教の司牧任務に関する教令」第2項で「十全の権能」と。ラテン語では同じくplena potestate。新教会法典(1983年)では、第331条に 教皇は教会の最高、十全、直接かつ普遍の通常権を有し、常にこれを自由に行使することができる。

第332条に「ローマ教皇は・・教会において十全かつ最高の権限を取得する」と。「plena potestas」で 「十全な権限」と訳されています。訳は 「権能 」「権限」 となっていますが、「 権力」 としてもいいものです。つまり現代でもplena potestas、つまり教皇の至上権は、厳然と存在しているのです。「教会において」という限定付きではありますが。

*至上権の行使は現在も続いている・・・

公会議文書に至上権が明記されているということは、今も至上権は生きているということです。藤崎衛氏(東大西洋中世史)によると、教皇に「至上権 を認めるということは、十字軍であれ異端審問であれ教皇の指示のもとに行なわれるなら、それは正当化されるし、また教皇の政敵やローマカトリック教会や教皇の権威に服従しないものへの武力行使も正当化されるということです。「唯一確かなことは<教皇による十字軍終了宣言はいまなお出されていない>ということです。つまり十字軍は正式には終わっていないのです」と藤崎氏が書いているのを読んだ時、正直、私は驚きました。

また現在バチカンの「教理省」は、その前は「検邪聖省」という名称であり、その前は「異端審問局」という名称だったことは、よく知られています。「異端審問は終わっていない」と考えるべきです。また、教皇の至上権があって初めて完璧なものと言える「教皇、司教、司祭、助祭・・」といったヒエラルキーもそのままです。

私が若い頃、プロテスタントだったキリスト教史家石原謙氏が「ローマ教皇は、ローマ教会の司教に戻るべきだ」と書いていたのを覚えています。シノダルな教会、すなわち逆ピラミッドの教会になるには、またエキュメニカルな教会になるには、教皇の至上権が 中世的なままであってはならない、と思います。

*参考&引用図書;G.バラクロウ『中世教皇史』、Walter Ullmann,A Short History of the Papacy in the Middle Ages藤崎衛『ローマ教皇は、なぜ特別な存在なのか』、その他

(西方の一司祭)

・カトリック精神を広める⑳ 勧めたい本紹介・3・米田彰男著「イエスは四度笑った」

カトリック司祭の米田彰男(よねだあきお)師の著書「イエスは四度笑った」(筑摩書房刊)が、朝日新聞の「著者に会いたい」に紹介されていたため、手に取ってみた。

かつて「寅さんとイエス」を著したことのある米田神父が、聖書には記述はないものの、新訳聖書のこの箇所で実在した人間イエス・キリストが「実際にお笑いになった」と、聖書学に基づき追求している。当然、笑いがあれば「怒り」もあるはずで、どの箇所でイエスは怒ったかについても、併せて指し示している。著者が書いておられるように、4箇所とも、確かに笑ったと思えると確信することができた。

面白かったのは、4つの笑いの一つとして、山浦玄嗣著「ケセン語訳新訳聖書」の中の弟子の足を洗う描写が紹介されている。ケセン語で、生き生きと人間イエスと弟子たちの立ち居振る舞いを活写し、なんともおかしかった。

もう一つは、イエスが十字架にかかる前の日の「最後の晩餐」の食べる様子である。実際には、レオナルド・ダ・ヴィンチによる描写とは異なっていたという。まだお読みになっていない方には、読んでかららのお楽しみ、として内容について述べるのは差し控えたい。

筆者は、日曜日に教会に行くようになって60年以上経つが、最近、教会に行くたび、読まれる聖書の中に、笑いや怒りの他に、「ざわめき」を感じるようになってきている。特に顕著なのが、「カナの婚宴」(ヨハネ福音書2章1-11節)の話である。登場人物はイエスとその母マリア、弟子たち、婚宴に参加している街の名士の面々、そのざわめきの中に、ある心配事を発見するマリア。さてどうなったか? 「カトリック精神を広める⑮」をご覧いただきたい。

(横浜教区信徒・森川海守 ホームページ https://mori27.com)