今回取り上げる司祭は、私より一回り年上で、ある修道会に所属し、その修道会の日本管区長も務めた方であった。晩年はその修道会を離れ、教区司祭になられたが、数年前、帰天された。この方とSNSを通じ、色々と話し合う機会を得た。その話し合いは、一口に言えないほど広範囲にわたったので、ここでは、印象に残った事柄だけを記そうと思う。

彼は終戦直後、貨物船に乗り、スエズ運河経由でヨーロッパに渡り、最初はスイスの大学で2年間程、研究し、その後、ローマのグレゴリアン大学で4年間学ばれ、神学の学位を取得されたとのことであった。スエズ運河では一泊し、フランス軍の傭兵が乗船してきたが、その中に後に俳優で有名になったアランドロンがいた、という。

それはさておき、彼のグレゴリアン大学での研究テーマはトマス・アクィナスの「神論」だった。だが、当方はトマスには疎く、また、好きなタイプではなかった。二日間にわたって議論したが、お互いの見解が異なり、話し合いは物別れに終わった。だが、「原罪」の意味については、どの様に解釈するか、日本人に理解されるにはどうしたら良いかなど、話し合った結果、最終的に「エゴイズム」という言葉で双方が納得した。

この「エゴイズム」と言う言葉を「原罪」に適応した最初の人は、ユダヤ教の哲学者、M・ブーバーだ。それでも、「原罪」と「エゴイズム」は同義ではなく、どこか違うことも、互いに充分に理解していた。

ここからは、私のあくまでも個人的な見解だが、「原罪」から当然なこととして問題になるのは、創世記の楽園物語に出てくる「神」だろう。この「神」は有神論の神であるが、「有」と言う文字を使えば、その対極の「無」と言葉が出てくる。要する「有神論」を主張すれば「無神論」が浮かび上がってくる。今から半世紀程前、この「有神論」の「神」は「失業」し、「賞味期限切れ」と主張したイギリスの神学者がいた。

ある時、私の自宅前に数人の若者たち、中学生、高校生が何か円陣の様な形を作り、楽しそうに談笑にふけっていた。彼らに声を掛け、こう尋ねた。「どこまでも空を昇り、最後に宇宙の果てに達したとする。その時、宇宙の外側に神がいるのだろうか」と。まだ幼さが残る彼らは皆、「神はいない」と答えた。

私が言いたかったのは、「神は、空高く、天上にいるのではなく、むしろ私たちの命の深みの中に見出されるのだ」ということだったのだが。第二次世界大戦の時、ヒットラーが台頭する前に、アメリカに亡命した、ドイツの神学者パウル・テイリッヒの言葉に、「神は、存在の根拠」がある。

私たちは「原罪」というレンズを作り、それを通してイエスを見てきた。また「罪」とは、数百年にもわたって人間の生活を支配してきた教会が装備する主要な、そして、恰好な武器と言えるだろう。

この「原罪」に関して、カトリック教会もプロテスタント教会も共に真摯な議論をしてきた。

その真面目な態度は称賛に値し、感心はするが、それは一言で言えば「無知」ゆえであろう。その無知がいかに信仰深く神聖なものであったとしても、無知はしょせん「無知」である。人間に与えられた知性なるものを尊重するなら、聖書を文字通りに受け取る前近代的な方法を乗り越えていかねばならない。

伝統的キリスト教は、頑丈に出来た教会の中にイエスを閉じ込めてきた。信仰を表すために文字通りに解釈された、古臭くて役に立たない言葉を使い続けていては、結果として、キリスト教は滅びてしまうだろう。

このコラムは以下の言葉を記して、ひとまず終わりとしたい。

あまりにも完全で、開放的で、自由で、そして自分自身に正直であったがゆえに、人々は、「この人の命」を通して、自分たちの命に聖なる命がやってきたと確信するようになった。それが人間イエスである。神はキリストの内におられる。イエスと共に、この神を求めて新な地平を歩もうではないか。

(東京教区信徒 纐纈康兵)

今月のお勧めしたい本は、「完訳ドン・ボスコ伝」テレジオ・ボスコ著,サレジオ会訳( 2011年1月31日初版、ドン・ボスコ社)。

紹介しようと読み進めた本がまだ読了できず、どうしよう、締め切りまで間に合わない、と思い、本棚に立ったら、この本が目に付ついた。考えてみたら、今週末の31日はサレジオ会の創設者、ドン・ボスコの命日であることを思い出した。これは何かの縁だろうか。

ドン・ボスコの伝記はいくつか出ている。自叙伝もあるが、この本は最新の資料に基づく、「平易な文章と劇的に表現する才覚」により書き上げられたものだ。一気に読ませる面白さがありながら、学術的に踏まえたドン・ボスコの生涯をしっかり描いている。

サレジオ会はご存知のように、全世界に、130以上の国に、4,100ヶ所以上の学校、大学が設立されている。日本では1926年にチマッチ神父が8人の司祭を連れて来日して以来、全国12支部に、教会、学校、職業学校等が設けられている。この本では、子供を教育するサレジオ修道会をどのように立ち上げたのかを記しています。

”げんこつ”ではなく、愛をもって青少年に接するように、との聖母の諭しを、9歳の時、夢に見て以来、苦労して司祭になり、職も無く、悪に手を染める巷にあふれる青少年のために職業学校を設立して以来、亡くなるまでの生涯を描いている。

奇跡も数多く掲載されているが、1つだけ紹介しよう。この奇跡を報告した学生は、ミサ中にドン・ボスコに告解をしている最中だったが、ミサが終わった後に、朝食用のパンを400人の子供に配る係をしていた学生が告解を聞いているボスコの所にやって来て、小声でこう告げた。「パンが12個しかありません。お金を払っていないので、パン屋さんがパンを届けてくれません」。ボスコは答えた。「分かった、残っているパンを集めてかごに入れておきなさい」と。

奇跡を報告した学生は、それを聞いていて、ボスコが時々奇跡を行うことが知られていたため、好奇心もあって、事の次第を見ようと、ボスコが何をしているかを、そばで注視する。ボスコは、聖堂の後ろでかごを持ち、パンを配り始め、400人の学生に配り終わった後、籠には、まだパンが残っているのが見えた。そこで、近くに寄ってかごの中を見たら、なんと、まだ12個のパンが残っているではないか。

仰天したこの学生、奇跡を目の当たりに見て、感動し、一緒にミサに来ていた母親に告げた。「家に帰らない、奇跡を行ったボスコと一緒にいたい。サレジオ会の寄宿生になる」と。そうして、彼はサレジオ会の司祭になったのだった…。

「大いなる神は、我々が意識しようと、しまいとに関わらず、我々の最も深い所で、無条件に許し、愛し、守り、そして支えている」-20世紀を代表するドイツのカトリック神学者カール・ラーナーの言葉である。

我々は、日曜日を「教会に行って、祈りをささげる”脱世間”の日」とし、残りのウィークデーは会社や家庭で働く”在世間の日”というふうに分けて生活してしまう。これを端的に言えば、日曜日や黙想会の日々は”心の洗濯”の日、その他は”心が汚れ”ていく日といった具合だ。「脱世間」という縦糸と「在世間」という横糸がバラバラである。

では、イエスはどうだったのか?彼は一人で山の奥にひきこもり、すべて生きとし生けるものと共に、一晩を祈られた事がよく描かれている。例えば、マルコ福音書6章46節、ルカ福音書5章15~16節、6章12節などだ。。イエスの生涯は「脱世間」という縦糸と「在世間」という横糸が、見事に一つに織りなされていた。

だが、21世紀に生きる我々にとって、この現実世界はあまりにも忙しく、心を騒がせる事が多すぎる。この様な現実を前にして「神に祈る」とはどの様なことだろうか、と、ふと思う。

余談になるが、以下をお読みいただきたい。

先日、友人が、久しぶりに尋ねて来た。なんでも、一流の大学を出て、会社勤務も終わり、退職した、とのことであった。彼は私に「神」について10以上の質問をし始めた。私はその質問に「違う」、「いいえ」、と答えたり、「解らない」と言ったりすると、「それなら、神を信じていないのですね」と彼は聞いた。私が、「いや、神を信じている」と答えると、友人は啞然とした顔をした。

しばらくして、友人は「それって、どいうことですか」と、怪訝そうに尋ねてきた。私は、彼に、「君の質問はすべて言語化されており、日常の世界で言われているものだ」と答え、次の様に説明した。「君の質問は、いわゆる『表』の世界の事柄であり、『裏』の世界には、全く無頓着だ。君の質問のすべて事柄には『裏』の世界があり、その裏に『神』が張り付いているんだ」と。彼は不思議そうな顔をして「そういう考え方があるんですね」と頷いていた。

話を元に戻そう。我々の生活、日常の生活等は「信仰」と確実に結び付いている。これを簡潔に言えば、「生活即、信仰」、「信仰即、生活」と言えると思う。それなら「祈り」は即、我々の「現実生活」と不即不離の関係にある。 「現実生活」即、「祈り」、「祈り」、即「現実生活」であろう。

ここで、冒頭のカール・ラーナー(Karl Rahner)の「超自然的実存規定」を思い起こしていただきたい。なお、「即」というこの「語」については、またの機会にお話しする。

(東京教区信徒 纐纈康兵)

謹賀新年!

冬のクリスマス、やっぱりいいですね。新年を祖国で迎え、主の摂理に感謝しております。

神様が人となって誕生された出来事に、ことさら感動するクリスマスを味わいました。「言(ことば)は肉となって、私たちの間に宿った」(ヨハネ福音書1章14節) - 神が見ることができる存在になられた。「あなたがたは、産着にくるまって飼い葉桶に寝ている乳飲み子を見つける。これがあなたがたへのしるしである」(ルカ福音書2章12節-羊飼いたちは「乳飲み子を探し当てた」(同16節)との福音の言葉が身近かに感じられ、これまでに出会った人々が止めどなく脳裏に浮かんできました。

歩道橋階段下や公衆電話ボックスに横たわる真っ黒い手足のおじさんたち、早産で死んでしまった赤ちゃん、末期のエイズ患者さん達、ホームの寝たきりの病人、希望の洗礼を受け出所し日本に帰る寸前亡くなり火葬場で見送った人… タイでの30年の間に出会い、関わった人々が、飼い葉桶のイエス様と重なり合って思い浮かびました。

神様がベトレヘムに誕生され、人としての命を生きて慈愛を示され、「この最も小さな者の一人にしたのは、すなわち、私にしたのである」(マタイ福音書25章40節)と教えてくださり、ご自分と同一視されたから…。喜び悲しみ、痛み飢え渇き、人々に触れ癒されたイエス様、人となられた神様、すごいことです。これぞ正にAnazing Grace !です。

垢まみれに汚れた人々に触れた自分の手が、イエス様に触ったようでした。私を見つめるきれいな輝く目、胸の中で今も星のように光っています。出会ったその日はルンルンで本当にうれしかった。

「神が私たちを愛し、私たちの罪のために、宥めの献げ物として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります」(ヨハネの手紙1・4章10節)。

ご降誕の出来事は、天地創造の神様の一番の傑作だと思います。神様が赤ちゃんになって誕生、それもお母さんのマリア様から、ヨゼフ様に守られて… 心憎い神様のなさり方、なんともうれしく、胸が熱くなりますね。聖書の物語をじっくりと味わって元気をいただき、巷でイエス様と出会いながら、2026年を命いっぱいに生きていきましょう。

(阿部羊子=あべ・ようこ=聖パウロ女子修道会会員)

(「カトリック・あい」:聖書の引用は「聖書協会・共同訳」による)

イエスが言われた「私の教会」(マタイ福音書16章18節)は、十字架の下に立った3人のマリアとして誕生することになりました。

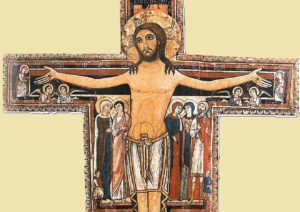

アッシジの聖フランシスコは、自身の視覚を捉えたサン・ダミアーノの十字架から受けたインスピレーションを、その後の行動につなげていきました。彼は、イエスの十字架のかたわらに誕生した教会の召命を、どのように受け取ったでしょうか。それは現代の私たちに、どんな関りをもたらすのでしょうか。はっきりしていることは、サン・ダミアーノの十字架には、「ヨハネ福音書と黙示録の相が現れている」ということです。

ヨハネ福音書のイエスの十字架のかたわらの場面で、イエスがご自分の母と「愛する弟子」を親子の絆で結ばれたのは、前晩に、イエスが使徒たちの前でご聖体を制定され、その御業と共に「私の記念としてこのように行いなさい」という言葉によって、使徒たちに新約の司祭職を与えたからです。イエスの母は、そのことの公のしるしとなった、と考えられます。

それはそれほど唐突な発想ではありません。イエスの母マリアは、祭司ザカリアの妻でアロン家の娘の一人エリザベトの親類でした。旧約の祭司の一族の血筋にあるマリアのもとに、「聖霊によって宿られたイエスが、御父のもとから新約の司祭職を携えて地上に来られた」と考えても、不自然ではありませんし、私たちの教会はその初めからイエスの母を聖霊の浄配と捉えていました。

フランシスコも、その言葉を自身の祈りに用いました(「アシジの聖フランシスコの小品集」(庄司篤訳、聖母の騎士社)P155参照)。「聖霊の浄配」と言われたイエスの母は、新約の司祭職のしるしであり、新約の司祭職は、永遠に聖霊の浄配なのです。しかし、ヨハネ福音書には、イエスの母の名はありませんし、愛された弟子の名もありません。また、使徒という言葉がなく、弟子という言葉で通しています。ここには、何か事情があるのです。私は、ヨハネ福音書は、新約の司祭職に特化して書かれたのではないかと考えています。そこで、わざわざ聖体制定の場面を書かなかったのです。

聖体制定の御血に係る御言葉が、旧約の祭司職の伝統に抵触するのかもしれませんし、共観福音書がそろって書いていても、ヨハネ福音書が書かなければ、聖体制定の重要性が曖昧になって、迫害者の視線に触れずに済むかもしれません。しかし信者が気づくように、最期の晩餐の場面を過越し祭の前に日をずらし(ヨハネ福音書13章1~2節参照)、その間に、共観福音書がそろって書いた聖体制定の日が含まれていたことを暗示した・・とすれば、そこでヨハネ福音書が書いたイエスの洗足の行為には、はっきりとした意図があったに違いありません。

ヨハネ福音書には、他にも知りたいことがたくさんあります。そこで、1章から始めて、気になる箇所をピックアップしながら、そこに映しだされるイメージがどのように新約の司祭職に関わっているか、探求してみようと思います。ゆっくりと追っていくなら、だんだんとイエスの母の役割や、ヨハネ福音書が書かれた目的も、具体的にもっとよく分かるようになるのではないかと思います。

1章の冒頭の句は、「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった」(1章1~2節)とあって、イエスが言われた「私と父とは一つである」(10章30節)ことを表現しています。これに続く「万物は言によって成った。言によらずに成ったものは何一つなかった」(1章3-4節)には、御父の御心をすべて成し遂げられる御言葉イエスの姿が見えています。イエスも、「なぜなら、私は自分勝手に語ったのではなく、私をお遣わしになった父ご自身が、私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである」(12章49節)と言われました。

次に、「言の内に成ったものは、命であった。この命は人の光であった」(1章3-4節)とある「命」は、イエスが、「父が、ご自身の内に命を持っておられるように、子にも自分の内に命を持つようにしてくださったからである」(5章 26節)と言われた「命」のことだと思います。人となった御言葉イエスが、ご自分の内に持った命は、洗礼者ヨハネが、「私は、霊が鳩のように天から降って、この方の上にとどまるのを見た」(1章 32節)と証ししたように、聖霊の働きであり、この証しは、同時にイエスが、人となられた地上でも、「私はある」と言われた三位一体の神としておられることを証ししたのです。

この後でイエスは、「命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなたがたに話した言葉は霊であり、命である」(6:63)と言われました。人に「命を与えるのは霊」です。神でありながら地上にお生まれになり、霊において何の役にも立たない肉の人となったイエスに、聖霊が降ってとどまることで、イエスの語る言葉が「御言葉として生きるものとなった」ことを言い表しておられます。その時イエスの話された言葉は、聖霊が共に働かれ、命を与える言葉となっていました。御言葉が人となられたイエスのこの姿は、聖霊が降臨された後、聖霊と共働するすべての信者のモデルのようです。

フランシスコも「全キリスト者への手紙Ⅱ」 の初めに次のように書きました。「私は、すべてのキリスト者のしもべですから、すべての人に仕え、わが主の香り高い御言葉を伝えなければなりません。それで、体の病気と弱さのため、一人びとりを親しく訪ねえないことを心のうちで考え合わせ、皆様にこの手紙を送って、御父の御言葉にまします私たちの主イエズス・キリストの御言葉と聖霊の御言葉-「霊であり、命である」御言葉-を伝えようと決心いたしました」(「アシジの聖フランシスコの小品集」P77~78参照)。

「光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった」(1章 5節)とある「闇」とは、人間の情報や知識のことです。聖霊の働きは光になります。聖霊は、御言葉に命を注ぎ生きるものにして私たちに与え、また、私たちからその御言葉を引き出すことによって、私たちを光で照らし、「言の内に成った命」を持っていることを実感させてくださいます。ヨハネ福音書の1章1~5節は、三位一体の神のイメージを伝え、とりわけ聖霊について教えています。

(横浜教区信徒 Maria K. M)

明けましておめでとうございます! 毎年1月、私は、20歳の時に訪れたタイ北部、カレン族の村での出来事が思い出し、感謝でいっぱいになります。ここでいただいた豊かで瑞々しい体験は、「これさえあれば、どんな苦難でも乗り越えられる」と思えるほど、大切なものです。

***

私の現地でのホームステイ先は、教会のすぐ近くにある家でした。その目の前に、「マルサ」という名前の女性がいました。夫と、2歳くらいの娘さんの3人家族でした。黒いふわっとした髪を、いつも後ろでひとつに束ね、私よりも頭ひとつ分、背が高かった。痩せてはいるものの、がっしりとした体で、私が日本から持ってきたドラムバッグを、ひょいっと持ち上げ、ホームステイ先まで運んでくれました。拙いタイ語で、彼女が私と同じ二十歳だと聞き出しました。

カレン族の村では、家に来た人に食事をしてもらうことが、カトリックにおける「祝福」と同じ意味合いを持つのだそうです。祝福を断るわけにはいかない、という思いで、招かれれば、必ず一口だけでもいただきました。マルサの家でも、白いご飯、野菜炒め、魚の缶詰など、ご馳走を出してくれました。

マルサは、私に、村のあちこちを案内してくれました。たくさん歩き、私は何度も転び、その度に、二人でいっぱい笑いました。

いちばん印象に残っているのは、夕暮れ前の時間に、マルサと教会で過ごした時のことです。木造で簡素な造りの教会には、電気がなく、既に薄暗かったです。マルサが私の手を取り、左側の壁まで連れて行くと、「イエス・キリスト」と静かな声で言いました。目を凝らして見てみたら、確かにイエス様のご絵が貼ってありました。当時の私は、まだ信仰を持っていませんでした。不思議な気持ちが半分、厳かな気持ちがもう半分あり、彼女のとなりに立っていました。

村にいた最後の日、マルサは家の前で待っていてくれました。私の大きなドラムバッグを指で差し、「持ってあげるよ」というように笑いかけました。私の肩に食い込む重さのドラムバッグを、慎重に渡しました。マルサはそれを、ひょいっと軽いものでも持つように、肩にかけ持ち上げました。もう片方の手で、私と手を繋ぎました。

帰りの飛行機では、マルサの、笑い声と「イエス・キリスト」と静かな声の両方が、思い出されました。彼女との時間は、9割以上が笑って過ごした時間だったのに、その静かな声を忘れることができなかったのです。

*****

あの日、マルサと二人で並んでイエス様のご絵の前に立っていた時には、もう私の前に道が整えられていたのだ、と今、振り返ります。神に感謝!

(東京教区信徒・三品麻衣)

教会は変われるのか-以下に記した事柄は、その一端を簡潔に示したものだ。従って、お読みになる方はこの事を心に留めていただきたい。

第二バチカン公会議から約60年の歳月が過ぎた。日本のカトリック教会は、何が変わったのであろうか。私の記憶の中にあるのは、ラテン語のミサが日本語に変わったくらいである。本質的に何も変わっていないと思う。何故だろうか?

カトリック教会の教理・信条等は、大まかに言えば、アウグスティヌス(416~443)とトマス・アクイナス(1225~1274)の影響下で作られた、と明言しても誤りではないであろう。トマス・アクイナスはアウグスティヌス神学を取り入れ、同時にギリシャの哲学者アリストテレスの方法論に依拠し、膨大な「神学大全」を著した。この神学大全が第二バチカン公会議まで、神学校はもとより、教会の「聖教」として君臨してきたが、この公会議の頃から「神学大全」を以前の様に「教会の宝」とはしなくなった。

今の時代、多様化はもちろん、物事の変化のスピードは物凄く早く、あらゆる事柄が様変わりしている。この変化の時代は、人間の心にも大きな影響を与えている。

日本のカトリック教会は、こうした激しく変遷する時、今なお、「13世紀のトマス・アクイナス」を拠り所にしているのではなかろうか。彼の神学にはもはや新しい地平を開くものは何もない。スイス生まれの高名なカトリック神学者、ハンス・キュンクは大作『キリスト教、本質と歴史』(日本語版は福田誠二訳、教文館刊)で語っている—「この時代の地平を開いた神学者はカール・バルトであり、今、私たちはその地平の入り口に立っている」と。

(東京教区信徒 纐纈康兵)

____________________

編注

*ハンス・キュンク=カトリックの改革派神学者。教皇庁立グレゴリアン大学で神学や哲学を学び、その後もパリのソルボンヌ大学で学び続けた。1960年に独テュービンゲンのエバーハルト・カール大学テュービンゲンの神学教授に。1970年にローマ教皇無謬論に異論を唱え論争を巻き起こし、この影響でカトリック神学を教える資格を剥奪されたたが、第二バチカン公会議後、司祭の独身制が強制されていること、教会が信頼を喪失していること、女性司祭が禁止されていること、そしてバチカンが”クレムリンのような状態”になっているとして批判を続けた。カトリック司祭、テュービンゲン大学教授であり続け、エキュメニズム神学を担当した。

*カール・バルト(1886-1968)=20世紀のキリスト教神学に革命的な変化をもたらしたスイスのプロテスタントの改革派神学者。その思想は、弁証法神学、危機神学、新正統主義などと呼ばれ、世界のキリスト教関係者に多大な影響を与えた。ナチス台頭時には告白教会(ナチスが強要するユダヤ人追放政策への抵抗運動の中心となった教会組織)の理論的指導者として政治的にも大きな役割を果たした。影響は、世界中の神学界に及び、ブルトマン、ティリッヒと共に20世紀を代表する神学者として評価されている。ハイデッガー、西田幾多郎、滝沢克己などにも影響を与えた。

タイから帰省して長崎を訪れた折は必ず、筑後町の日蓮宗本蓮寺の山田完修ご住職を訪ね、熱き語らいの時を過ごしました。修道の道を歩む者として励ましをいただき、タイでの宣教のために「あなたのイエス様を知らせるために使ってください」と、幾度かドル札をご寄付いただくこともありました。アジア仏教界で役職を持っておられ随分旅行もなさったようで、タイの話もなさいました。

「阿部さん、あなたの神様は素晴らしい、相対して話し合うことができる」と、ご自身の神仏との関わりを話してくださいました。両の掌を立て、ゆっくりぴつたり合わせて合掌し「人と人は手を合わせ、共に助け合って生き、畏れ敬う心を持たねばなりません、一緒に働きましょう」と固い握手を交わしました。

9年間の長崎勤務は、私の人生の貴重な出会いと体験の日々、信仰の根を深く日本の地に下ろさせてくれました。もちろん50 年のそれまでの人生の体験を含め、後の30 年のタイでの宣教の活力となりました。来し方に思いを馳せると感謝感動で胸が熱くなります。

無作為に選ばれ宣教ビザが停止になり、総長から「あなたの祖国に帰っていいでしょう」と言われ、昨年4月、日本に戻りました。考えても見なかった出来事でしたが、神の摂理を実感し、新たな気持ちで自国の福音宣教に励んでいます。

確かに、日本に帰って山田完修先生との約束を益々大切に感じるこの頃です。AI デジタル化、益々能率第一の社会になっている都会に住んで、タイの人々の神を畏れ敬う素朴な空気が懐かしく羨ましくも感じています。人間の魂が呼吸し羽ばたく祈りの次元を深くする事こそ、宣教者の普段の勤めだと強く感じています。見えないけれど確かに在るお方、イエスが人の世に誕生し生きて示して下さった慈しみ深い父なる神様、信仰の目で見つめ、掌を合わせ合掌しクリスマスを迎えたいと思います。

皆さんの心に、愛と平和と喜びの救い主イエスの誕生を心よりお祈りいたします。

Feliz Navidad!合掌!

(阿部羊子=あべ・ようこ=聖パウロ女子修道会会員)

Garry Wills,”Why Priests? A Failed Tradition”、“What Jesus Meant”(Penguin Books)の紹介を続けます。

*『ヘブライ人への手紙』はイエスの死をどう見ているか

『ヘブライ人への手紙』の9章,10章に、重要なことが書かれています。イエス・キリストは父なる神の御意志に従い、またご自分でも人類への愛ゆえに、進んで十字架死を遂げました。そこでご自分の血を流した体と心の全体がいわば「祭壇であり至聖所」だと言えます。そこは父なる神に直通しているので「天の聖所」とも言えます。愛ゆえにご自分の血を流したことが「永遠の贖い」となったのです。

ですからキリストは祭壇であり、その上で屠られる「いけにえ」であり、捧げる相手は父なる神です。私たちが「イエスの御名によって」祈ることができ、それが父なる神に伝わるのは、イエスキリストが仲介者である、つまり「永遠の大祭司」となったからです。このように『手紙』でははっきりとイエスの死は「いけにえ」であると言われています。

*アンセルムスやトマス・アクィナスも『手紙』と同じように考えるどのように考えたかというと、人間の罪の贖いには、誰かの代理死、いけにえ、身代金などが必要であると。なぜなら、人は罪によって神の

正義に反したのだから、また神の尊厳や名誉を傷つけたのだから、それに相応しい大きな身代金が必要である。それを払うことが出来るのは神に等しいキリストしかいない、だからキリストが十字架で贖罪死を遂げたのだといった考えです。イエスの死が「いけにえ」として理解されています。

さらにトマス・アクィナスは、キリストはメルキゼデクの系統の祭司であるが、その系統に続けて他の祭司たちも犠牲を捧げることになるのだとしました。「他の祭司」とは、ミサという「いけにえ」を捧げる司祭のことです。

*「いけにえ」とは言えないイエスの生き方と死

しかしながら、イエスは自分を「いけにえ」と考えて死んでいったのでしょうか。パウロ書簡でもイエスをいけにえだったとは言っていません(ヨゼフ・フィッツマイヤー)。罪のための「いけにえ」といった消極的な理解から離れて、先ほど『手紙』のところで述べたように、父なる神への愛と、人類への愛から進んで命を捧げていった「死」であったと理解すべきでしょう。

なお、イエスキリストの生涯で特に重要なのは「受肉」であるとアウグスティヌスは言っているそうです。キリストは自らを謙虚に低くして、私たちの同伴者、仲間として共に歩んで死んでいく。人間の信仰の不足を癒すために受肉したと。

受肉したキリストは、人類と連帯し、人間の仲間となって生き、十字架で死にますが、復活します。さらに、この復活によって彼に従う者たちを死から解放し、彼と一緒に父の元に導くことができる。イエスは私たちに結び付く(仲間となる)ことで、私たちを救います。アウグスティヌスは「死の親交における仲間」と言っています。このように、イエスと人類はきわめて親密な関係にあるので、その間に何かを介在させることは余計なことです。

イエスと「イエスの体である信者たち」に介在してきたヒエラルキーと君主制(教皇君主制のこと)、司祭と教皇制といった封建的な形は、イエスとその仲間(兄弟たち)との友情・友愛を傷つける(侮辱する)ものであると、著者ギャリーは断言します。

*キリストは私たちの仲間(親友・同志)である

人間の罪が贖われるためにキリストが代理死をしたというのは、身代金を払うこと、神を買収することです。これが主要な中世神学者の考えでした。そうではなく、アウグスティ

ヌスたちは、イエスは人類を癒すために、人類が神と調和のとれた関係を回復するために、信仰と愛を得るために来たのだと考えました。イエスはご自分に従う者を三位一体の内的な生命に引き入れてくれる存在です。なので、アウグスティヌスにとってイエスの行なった主要な奇跡は「受肉」でした。

受肉は、私たちがどのように苦しもうと、私たちがびくびくしながら死ぬとしても、神はそこにいてくれ、神は私たちと共にいるということを意味します。『手紙』の影響が大きくて、人間の犠牲(いけにえ)を神が喜ぶという、法的で懲罰的な贖罪観が中世に広がりました。同時に、元々司祭なしで始まったキリスト教を、信徒の人生のあらゆる段階においても司祭を必要とするキリスト教に変えてしまったのです。すなわち人の誕生から死に至るまで、洗礼から終油まで、告解とエウカリスチアを含む7つの秘跡を授ける司祭に統治される宗教にです。

「エウカリスチア(愛餐、感謝の祭儀)は神の民の祝いであり、贖いは信仰と愛を通してもたらされるのであって、代価を払って神の怒りを逃れることによってではない」という思想に改まるべきです。

*Priestly Imperialism(司祭帝国主義)-司祭による統治

著者ギャリーは、伝統的な聖職者主義のカトリック教会の体制をPriestly Imperialism(司祭帝国主義)と呼んでいます。「司祭が支配者として統治する教会」というわけです。7つの秘跡の執行者は司祭です。秘跡は神から直接に由来するものとされます。教会では、司祭の働き、司祭の仲介なしでは神の恩恵は与えられない、とされてきました。

しかし、パウロのコリントの信徒への手紙に見えるように、初期の教会では、種々の霊的賜物を持った人たちが奉仕していましたが、奉仕者のリストの中に「祭司(司祭)」はいません。

中世になって、トマス・アクィナスはこのような預言や異言や癒しの賜物の奉仕よりも司祭は偉大である、なぜなら司祭によって授けられる秘跡は人を神の前に「義」とする恵みを授けるからだ、としました。神の正義、「義」を満たす者だけが神に愛されるのだ、とする考え方です。「キリストの受難(イエスといういけにえ)だけが、神の愛を受けるに相応しい者にする」という前提から、トマスは「すべての秘跡はキリストの受難に由来する」と言います。キリストの「いけにえ」だけが人を救うのです。ですから「司祭なしでは人は救われない」ことになるわけです。

「洗礼の秘跡」について。

このような考えから、「洗礼を受けていない人は、キリストに救われない」ことになります。宣教師が世界中に出かけて、とにかく先住民に洗礼を授けようとしたこともうなずけます。

「改悛の秘跡(ゆるしの秘跡)」について。

もしここに「死に至る罪」を犯した人がいた場合、英国国教会の司祭では―バチカンの考えによると―洗礼以外、”赦しの秘跡”など他の秘跡を行なうことができません。なぜなら英国国教会の司祭は、「ペトロからの使徒継承に基づいて有効に叙階された司祭ではない」からです。霊的生活は「司祭の助けなしでは維持できない」のです。なお著者ギャリーは、別の本で「歴史的に見て、カトリックの主張する使徒継承はフィクションにすぎない」と述べています。

「婚姻の秘跡」について。

結婚は11世紀以前は、特別にキリスト教的な儀式はなかったようです。「聖性や処女性のほうが価値が高い」とされていたので、司祭や修道士の召命のほうが上で、結婚は”第二級”の制度であるとされていました。それが後に諸事情によって、「婚姻は男女両者の合意によって有効となるが、それが秘跡になるには、司祭の行為を通して聖化する恵みが与えられなければならない」とトマスは言います。

「病者の塗油の秘跡」について

今でこそ対象は「病者」となっていますが、7つの秘跡が制定されて以降、第二バチカン公会議までは「終油の秘跡」でした。命が終わりを迎える時に授けることで、その人の人生全体に渡って司祭による管理、統治が必要ということです。

イエスが病人の癒しで油を使ったとは、書かれていません。ヤコブの手紙5章14節に「病人に油を塗って」というのはあります。でも「死が差し迫っている病人」とは限定されていません。授けるのは司祭ではなく、同信の兄弟や長老でしょう。9世紀になって初めて儀式化されたようです。しかしながら、病人の癒しのためなら、なぜ生命の終末に近くなるまで施さないのでしょうか。

以上のように、秘跡は司祭による生活の統制のため利用されていました。司祭帝国主義と言われるゆえんです。

*「秘跡の中の秘跡」といわれる「主の晩餐」について

本稿「その1」で申し上げたように、パンとブドウ酒を聖変化させるもの、そのために司祭がいる、一般信徒と司祭に階級差が生じる、といった秘跡が、後にミサと呼ばれます。ギャリーによると「主の晩餐」は「愛餐(アガペー)」だったようです。いわゆる「最後の晩餐」を原点として、そこから歴史的に「主の晩餐」やのちのミサが展開したと一般的には理解されていますが、そうではなく、たくさんの「主の晩餐」があったと見るべきということです。その中に「最後の晩餐」もある。

福音書にはたくさんの食事や宴会の話があります。イエスが自分に従う者たちと一緒に行なっていた「食卓の食事」が「主の晩餐」であり、それは「神の国」の完成、終末の到来において食べる食事を前もって味わう、祝うことでした。もちろんキリストと結ばれていること、信徒皆が一つに結ばれていることを確かにし、喜ぶことのできる食事です。

先にアウグスティヌスに関して述べたように、エウカリスチアは「キリストの体」、「頭であるキリストと信者たち」を意味するものであり、例えばヨハネ福音書のぶどうの木とその枝のたとえのようにです。

また本稿その1で述べたように、110年頃のものとされる『ディダケー』のエウカリスチアについての個所に「これは私の体である… これは私の契約の血である…」という、いわゆる「制定句」と言われるようになる言葉はありません。過去を想起・記念することと、終末時の約束された食事を待ち望むことの2点が食事、すなわち「主の晩餐」の意味です。聖書中の最後の晩餐の記事などから、後に展開していって「聖変化」という考えができますが、初期教会は終末論的な食事だったのです。

「最後の晩餐のときイエスはエウカリスチアを制定したか?」という問いに、ポール・ブラッドショーは、「否」と答えている、とギャリーは言います。

*ギャリーの著書全体を要約すると―

+唯一永遠の仲介者キリストがいるので、他の司祭的な仲介者は不要である。

+同じ食事をして共に生かされる平等な立場の信者(信徒)の集団がキリストの意図した教会である。

+聖職位階制や教皇制、司祭による秘跡は、信徒の自由を束縛し、統治しようとするものである。

*最後に・・・

「私の食べ物とは、私を遣わした方の御心を行なうことである」(ヨハネ福音書4章34節)とありますが、死後につながる命の食べ物はそういうものだろうと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これまで拙稿をお読みいただき、ありがとうございました。2023年7月号から始めましたコラム連載はこれを持ちまして終わりにさせていただきます。これまでのご愛読に、深く感謝申し上げます。蛇足ですが、2020年頃、ある教区報に「差別主義と平等主義」という題で連載していました。「司祭の誕生」と「主の晩餐の変遷」が並行していることを論じたものです。ご希望の方は yamanohazakura@gmail.comにご連絡ください。メール添付で送信いたします。

シノドス的、平等主義の教会を夢見つつ‥‥。 (西方の一司祭)

2023年の7月号からこのコラムに寄稿してきましたが、そのテーマはシノドス関連でした。教会は福音を生きる人々の集団であるべきなので、組織も運営も福音の精神に則ったものでなければならないからです。

これまでのようなヒエラルキー中心、「上から下へ」の一方通行、「司祭中心、信徒は従うのみ」という形は、少なくとも日本ではもう通用しないと思います。司祭も信徒も平等主義に基づいた形に変化しようとしない限り、日本での宣教はほぼ不可能だと思います。私は中高一貫のミッション・スクールで10年間働きましたが、洗礼を受ける人は皆無に近い。教義や組織・制度など見直さないと、福音は生かされないでしょう。

*ギャリー・ウィルスという歴史学者の紹介

今回紹介するのはGarry Wills,”Why Priests? A Failed Tradition”です。試訳で、ギャリー・ウィルスの『なぜ司祭が要るのか?誤った伝統』としておきます。著者はピュリッツァー賞を受賞したこともあるノースウェスタン大学の歴史学名誉教授で、1934年生まれのカトリック信徒です。小さい頃はミサの侍者もしており、神学校にも途中まで入っていましたし、今もイエズス会の尊敬する司祭たちとの関係も持っている人です。一度ネットで検索してみてください。

*本の主張は・・

歴史的に考えて、初期教会に司祭職はありませんでした。その後、集会でパンとブドウ酒を聖別する司祭が、聖別すなわち「パンとブドウ酒」を「キリストの体と血」に聖変化させる能力を持つ存在として特別視されていきました。

しかし初代(または初期)教会で行われていたのはアガペー(愛餐)という食事であり、聖変化したものをいただくことではなかった。聖変化させる人は司祭として特別な存在、「聖なる人」になっていった。

旧約聖書に記された聖所での祭司による祭儀(動物犠牲・いけにえ)とメルキゼデクに関する記述を元にした新約聖書の「ヘブライ人への手紙」―以下、文中では『手紙』とだけ記す―の影響で、イエス・キリストは大祭司とされ、その後継者として、集会の司式者が祭司、つまり神と信徒集団の仲介者になっていき、司祭となった。

このような伝統の展開は誤ったものであり、本来イエスキリストが望んだのは、「平等主義的な信徒の交わり」であり、それが「キリストの体」なのであって、決して「ヒエラルキーや教皇制」といったものではない。ヒエラルキーや教皇制は、キリストと信徒の直接の交わりに不当に介入するものであり、この直接かつ親密な交わりを傷つけるものだということです。

また「最後の晩餐でイエスはエウカリスチアを制定したのか」という問いには、ポール・ブラッドショーの言葉を引いて、答えは「否」であると述べています。

*「祭司」と「司祭」の違いは・・

まず読者の皆さんが迷わないように言葉の定義を明確にしておきます。「祭司」とは神と人々とを仲介する存在で、人々の代わりに動物犠牲などを捧げて祈る人です。祭司がいないと、その宗教は成り立たないことになります。

「司祭」は本来は単なる集会の役務者、奉仕者です。ところが、この名称の者が、カトリック教会では、実質的に「祭司」になって今日に至っています。いくらか「祭司」のニュアンスは弱まってはいますが、根本的には「祭司」だと言えます。

*「祭司なしの運動」から教会は始まった

イエスが復活したあと、初代教会(または初期教会)は、集会を「家」で開いていました。「家の教会」です。中心は共同の食事で、それによってイエスの記念をし、皆で分かち合っていました。また、祈り、賛歌を歌い、困った人を助け(病人の癒しも)など各人の賜物に応じた役割を担いながら集会はなされました。

その中のどこにも「司祭」「祭司」という役割、役務者はありません。『手紙』にもイエス・キリスト自身が最後の大祭司であって、そのあとを継ぐ祭司が必要であるとは書かれていませんし、「パンとブドウ酒を変化させる」ことについても何の記述もありません。

初代教会の精神は「平等主義」であり、それはキリスト自身の意向でもありました。福音書やパウロ書簡などに記されている通りです。またアンチオキアのイグナチウスの手紙や『ディダケー』においても聖変化についての記載はありませんし、司祭も登場しません。アガペー(愛餐)という「共同の食事」が、「一つの祭壇」で信徒皆の一致を祝うこと、すなわち「エウカリスチア(感謝」だったのです。

*聖変化をもたらす人は「聖なる人」になった・・

パンとブドウ酒をキリストの体と血に変える「奇跡」を行なう能力を持つ人、それが司祭(祭司)です。この特別な犠牲(いけにえ」を行なう人が司祭と呼ばれます。ミサの中で「最後の晩餐の言葉」とされる「これは私の体である… これは私の血である…」という言葉を司祭が発することによって、聖変化が起きる、とされます。たとえミサに会衆が参加していない司祭一人のミサでも、司祭の言葉でそのようになると規定されています。

中世盛期のトマス・アクィナスによると、神と人々の仲介者は司祭であるので、旧約時代(旧法)においてだけでなく新約時代(新法)においても、人はキリストに近づくためには、どうしても司祭が必要であるということになります(『神学大全』第3巻26項)。

初代の教会においては司祭はいなかったのですから、男性司祭が「共同の食事」を司式していたわけではない。「共同の食事」を「犠牲、いけにえ」として食していたわけでもない。教会の中に「聖なる人」の階級ができていくことで、今のミサのような理解になっていきました。のちに「聖なる人」の階級は、ある儀式を通して「霊印」を持った人として特別視されていきました。

*エウカリスチアという奇跡をどう理解するか・・

司祭の言葉によって、パンとブドウ酒の実体がキリストの体と血の実体に変化するという奇跡を信じるのが、トマス・アクィナス、またカトリック教会の公式見解となるトリエント公会議の教えであり、第二バチカン公会議後の現代まで続いています。「実体変化説」といいます。

実体が変化するのですから、変化後には「パンとブドウ酒」の実体はもう存在していない。「パンとブドウ酒に見えるけれども、それは実体ではなく属性とか偶有とか言われるものにすぎない」とトマスは強弁します。

それに反対して異説を唱える人たちもいました。9世紀のコルビエのラトラムヌス、11世紀のトウールのべレンガリウス、同じく11世紀のギベール・ド・ノジャンなど。「イエスはエウカリスチアの中に身体的にではなく象徴的に現存しているのであり、信仰を持って受け止めないと効果がない」といった常識的な見解などです。

それらは異端として斥けられ、先に述べましたようにトマスの説だけが正統信仰として、例えば1994年の『カトリック教会のカテキズム』でも「聖別によってパンとブドウ酒はキリストの体と血に実体変化す

る」とされてきました。

*アウグスティヌスはどうだったか・・・

4世紀から5世紀にかけて活躍した教父アウグスティヌスは、エウカリスチアにおけるイエスの実在といわれるものを信じてはいませんでした。ミサの中で変化するのはパンではなく、それを受ける信徒たちであるとはっきりと述べていることをギャリー・ウィルスはアウグスティヌスの著作を引用しながら明らかにします。

例えば「このパンは、お互いの一致をあなたがどのように愛すべきであるかを明示しています。パンはひとつの穀粒から出来るでしょうか、たくさんの穀粒が必要ではないでしょうか?しかしパンとして結合する前は、それぞれの穀粒は孤立していたのです。それらは一緒に粉にひかれた後、水で溶けてひと塊になったのです。小麦の粒はすりつぶされて、水で湿らせないと、パンという新しい物にはなりません。同様に、あなた方も断食や悪霊祓いなどを通してすりつぶす、という準備をしてから、洗礼の水で溶かされてねりことなり、さらに焼かれてパンという新しい物になります。焼く火は塗油で示される聖霊の神秘です。聖霊があなた方に臨み、焼かれて『キリストの体』であるパンになるのです。あなた方の一致がこのように象徴化されています」。

これがエウカリスチアの本当の意味だというのです。

*アウグスティヌスを受け継ぐアンリ・ド・リュバック

そしてこのような見方は実はすでに第二バチカン公会議以前にフランスのイエズス会神学者アンリ・ド・リュバックが主張していたのですが、批判される時期があり、のちに評価されて、指導的な神学者として第二バチカン公会議の神学に影響を及ぼしたとのことです。

ただ、ド・リュバックは面と向かって「実体変化説」を攻撃することはせず、教会は「神の民」であり、それこそが「キリストの体」であるとしました。そしてエウカリスチアは信徒に提示された徴としての「キリストの体」なのだとしました。

*イエスは祭司(司祭)ではない

イエスはラディカルなユダヤ人預言者でした。かつてのイザヤ、エレミヤなどと同様に、彼は神殿等で儀式をつかさどっている体制的な司祭たちに反対しました。「神が望んでいるのは動物犠牲(いけにえ)ではなく正義や憐れみだ」と主張しました。

そのためイエスはサドカイ派、パリサイ派、律法学者、祭司たちから迫害されましたが、そのうち祭司階級が最もイエスを死に追いやった存在です。その祭司制をイエスが弟子たちの中に導入することはないでしょう。

*メルキゼデクから大祭司イエスへ・・

創世記第14章にアブラハムを祝福した「いと高き神の祭司かつサレムの王」メルキゼデクの話があります。また詩編110章4節に「あなたは永遠の祭司メルキゼデク」とあります。メルキゼデクは非常に謎めいた存在ですが、『手紙』ではイエス・キリストは最後の大祭司とされます。旧約時代のレビ系統の祭司の務めとメルキゼデクの話が微妙な形で融合されて、キリストは永遠の大祭司であるとされています。

大祭司であると同時に、罪を贖うために自分の体を「いけにえ」として捧げて血を流し、今は永遠に神の右の座に着いておられる。この神の右の座こそが、神殿の至聖所の垂れ幕の内側であり、キリストのお

陰で私たちも入っていけるところで(『手紙』第6~9章)、私たちの祈りや願いが神に届くことになります。

*『手紙』にエウカリスチアは出てこない・・

それでは『手紙』は新約における「祭壇」はどこにあると言っているのでしょうか。13:10以下にしか祭壇についての記述はなく、そこから類推するとキリストの十字架かキリスト自身が祭壇であろうとトマス・アクィナス等は考えているそうです。しかしながらそこにエウカリスチア、パンとブドウ酒についての記述はありません。そもそも『手紙』のどこにもエウカリスチアについての記述はありません。のちのミサにつながる儀式、祭儀について記述は皆無です。

*イエス以降、いけにえも祭司も不要である

『手紙』ではイエスの死をただ一度限りの永遠の「いけにえ」と言っていますので、その後の「いけにえ」はもはや必要ではありません。なので、いけにえを捧げる祭司も不要です。

イエスは最後の祭司なのです。したがって、彼に続く祭司制度が必要である、とは書いていません。なぜなら彼は一度限りで完全な贖いを成し遂げたからです。

そもそも神はいけにえを求めはしないし、必要としません。真の神は人間からの贈り物や祈りで動かされることはない。罪人がいたとしても、その身代わり、代償として、誰かの死を神は必要としていません。旧約時代、神殿祭儀(動物犠牲)だけが人間にとって唯一の贖罪の方法だったと考えることはできません。特に預言者たちの思想では一人一人の「悔い改め、打ち砕かれた心」こそが必要な贖罪でした。

(「その2」に続く)

(西方のある司祭)

今年も待降節が始まりました。人間として良き心の準備ができますように、と祈ります。

2025年12月、“教会”について問い続けねばならなかった私の心のざわつきが、やっと落ち着いたようだ。

9月以降、『シノドス』についての“勉強会”(?)の案内を見つけると可能な限りそこに出かけたことが良かった。カトリック教会の現実を分かっていても、その場所場所でその空気感を肌で感じることが私にとって必要だった。

『シノドス』勉強会(?)に参加する信者の少なさは、私の想像をはるかに超えていた。この状態を目の当たりにし、発表する高齢信徒たちからの『シノドス』への率直な意見を聞けたことも収穫である。

「昔に教えられたことを今まで守ってきた。「シノドス流の教会」(公式文書の原文にはない、華道か茶道になぞらえたつもりか、日本の教会”独自”のふざけた命名だが)と言われても、これまでの教えを今切り替えることは難しい… 例えば、 『神父を神と思え』『カトリック以外の宗教は邪教だ』『神社の鳥居をくぐってはいけない』等々」。

この言い伝え?教え?は何度もカトリック信徒家族で育ってきた幼児洗礼者や80才90才代の成人洗礼者から聞いてきたが、シノドスの勉強会?で改めて生の声を聞くと「実におもしろい!」としか言いようがない。ただし、この『おもしろい』に多種多様の意味を込めたつもりだ。

「教会にとって何が一番大切なのか」「信者は何を学び、自分自身の信仰に活かさねばならないのか」「なぜ、信徒は主日のミサに与らねばならないのか」-この問いの答えは今どこにあるのだろう。

ミサで、主日の福音説教らしきものはなく、説教台から一方的な愚痴を延々と喋り、その場にいる別の聖職者も、信徒たちも、聴いているのか、いないのか黙ったまま… ミサに与る日本人が減り続けて少ないことも然りだが。このような内容のミサがあることを司教団はご存知か。

以前、ある司教が講演で「自分に合った司祭を見つけなさい」と言われたことが今更ながらよく分かる。今回のシノドス勉強会(?)に参加し、目が開かれたことは、大きな教区の信徒は所属教会ではなく、他の教会のミサに自由に与かれる、ということだ。地方の教区では、こうはいかない。羨ましい限りである。

教会の問題は山積みであるが故に、昨年の世界代表司教会議(シノドス)第16回通常総会は、信者全てに開放されていたと私は思っている。しかし、フランシスコ教皇が始められ、4年目の”シノドスの道”は、大多数の信者にとって、何の興味もなく、今の自分の状態だけに安堵できればそれで良し、だ。

考えてみると、真剣に教会を考えて改革しようと思った人は、既に、ここには居ないのだろう。「カトリック教会は変わらないでしょう!改革しようと真剣に取り組むことは時間の無駄。無理無理!」と。これが、私の周りにいる、だいたいの信者の決まり文句ではなかろうか。

”シノドスの道”もポーズだけの呼び掛けで終わらないことを願ってはいるが、相変わらず、「無理無理」かも知れない。カトリック教会の伝統的制度が社会では不思議がられ、「無理無理!」と言われ続けても、教会が何の反応もしないのは、ある意味で”アッパレ”であり、“無理無理サイド”の信徒ととしては、早々に逃げるが勝ちかもしれない… 時間は有効に使いたいものだ。

(西の憂うるパヴァーヌ)